Por Celia María Adán Pérez/Ilustraciones: Rachel Varela Betancourt

La vapuleada manilla de interfaz envió una vibración a mi brazo; era la comunicación, que caía de la nada, tras días intentando conectarme con el Guía Designado. Casi lloré de felicidad, esperanzado.

—¿Guía? —la pegué a mi boca como pude—. ¡Guía, aquí el cliente… el cliente…! —Mierda. Maldito código.

Busqué con mano nerviosa la tarjeta que guardaba en una bota. Menos mal que las cadenas de los herrumbrosos grilletes eran lo suficientemente largas para la maniobra, y el cuero del calzado tan gastado como para facilitarme acceso.

—Guía, es el cliente RAT083H —susurré con desespero los caracteres que, por suerte, ni la humedad ni las peripecias habían emborronado. Era peligroso alzar la voz.

—Saludos, cliente RAT083H. ¿Está disfrutando de su viaje? —se escuchó la voz automatizada, de mujer coloquial. No era el Guía, sino una Asistente Automatizada.

¡Malditas comunicaciones por inteligencia artificial, tanto pagué para esto!

—¿Disfrutando mi viaje? ¡Han matado a los otros…! ¡No logro contactar con mi Guía Designado! ¡Estoy perdido! ¡Prisionero! ¡Me han condenado a muerte!, ¿me escucha? ¡A muerte! —apreté los dientes, ahí pegado a la manilla—. Quiero salir de aquí. ¡Envíe a alguien ya!

—Gracias por comunicarnos su inquietud, cliente RAT083H —respondió la Asistente, sin variar su perfecto tono locuaz—. Le recordamos que las experiencias que brinda nuestro parque temático Tierras Medievales consisten en una recreación íntegra del período histórico en cualesquiera de sus facetas. Para un disfrute pleno y alucinante, aconsejamos experimentar todas las jornadas. Interrumpirlas atentaría contra…

—¡Basta! ¡Quiero terminar esto! ¡Ponme con un humano! —Por el oscuro pasillo que quedaba fuera de mi celda se escuchaban pasos de soldadesca. Mi corazón empezó a desbocarse otra vez.

—Para contactar a sus seres queridos, por crédito extra, comuníquese por videollamada en Alta Resolución…

—¡No! ¡No es eso! ¡Un supervisor humano es lo que necesito! —Con lo lenta de la casual conexión, ya podía esperar videollamada desde el infierno mismo. Hasta la voz de Asistente empezaba a interrumpirse con la estática.

—El acceso con nuestro Supervisor Principal y Gerente del Parque se realiza por sorteo al final de la experiencia y tras haber ingresado un monto superior a los 500 nanocréditos. ¿Desea realizar una extracción de su cuenta para…?

—¡No hay tiempo para videollamadas! ¡Solo sáqueme de aquí! ¡Van a matarme! —bajé un poco más la voz a pesar de mi desespero, apretándome contra los mugrosos bloques del muro. Los pasos fuera de los barrotes habían pasado de largo, con su eco de fierros tintineantes. —¡Esto está sucediendo de verdad! ¡Van a matarme estos locos!

—Las inconformidades con nuestro parque temático podrán ser listadas una vez concluido su período de experiencia. Para ello propiciaremos…

—¡Que me van a cortar el cuello, cojones! ¡He visto las cabezas de otros turistas…! ¡La sangre es real, las tripas, los sesos…! ¡Quiero irme de aquí! ¡Solo sáqueme ya, por favor! —la rabia contenida mutó en sollozos.

—¿Asistente? ¿Sigue ahí? —el abrupto chillido de una estática y la vibración anunciaba que volvía a quedar sin comunicaciones.

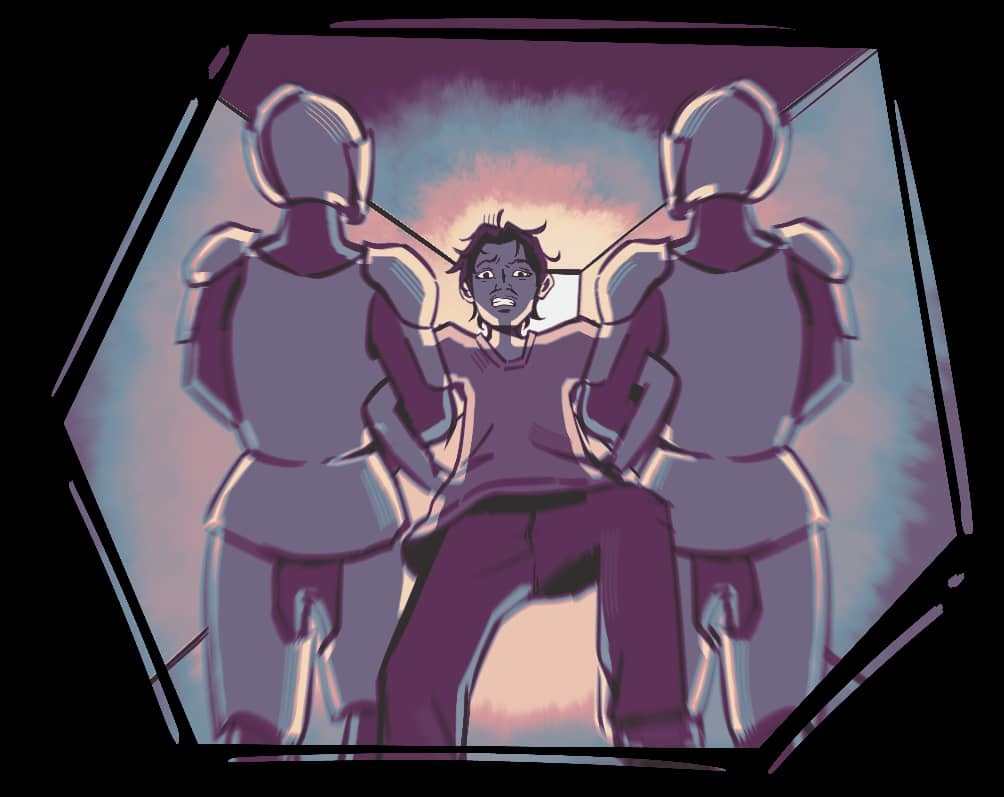

No tuve tiempo a hundirme más en la decepción, pues sabía a mi machacada manilla casi inútil tras la milagrosa conexión que acababa de cortarse, cuando los goznes de la reja de mi celda rechinaron y dos guardias irrumpieron en la semipenumbra pestilente que me envolvía. Mi corazón latió como loco. Ni los escuché venir en mi angustia.

Estos, que ya no me parecían excepcionales actores, como todo el que se cruzó mi camino al empezar el paseo, me arrastraron fuera sin inmutarse de mis demandas. Barrí el cochambroso suelo un buen tramo, porque mis piernas se negaban a sostenerme.

No pude dejar de maldecir mi cabrón antojo de meterme en esto, en especial porque el acicate fue la duda, de si de veras eran capaces de llevar a cabo la ‘alucinante experiencia’ que promovía el marketing del Parque Medieval. Oh, pero sí que podían. A un insospechado y macabro extremo, como ya había comprobado.

A las maldiciones siguió el llanto, y como mis celadores lograron hacerme andar a trompicones, muy lastimosa escena debía dar yo, con el andar zigzagueante, moqueando, y doblado por la desesperanza y el dolor de tripas.

No podía ser de otra manera si recordaba las muertes de los que iniciaron conmigo aquel supuesto privilegio de asomarse al pasado, a donde llegamos entusiasmados, con altas expectativas, luciendo incluso ropas afines a nuestras profesiones, y de acuerdo al período histórico para integrarnos mejor. Primero fue el simpático comerciante venido a más, que se estrenaba en el campo armamentístico, un tipo grueso, jovial, que se había gastado una suma estratosférica en un pellejo con vino que le aseguraron pertenecía a una reserva con casi mil años de antigüedad, y que había sido tratada con una tecnología de punta para hacerla otra vez consumible. ¡Cómo le cosieron a flechazos! Ni siquiera se pudo terminar aquel trago ridículamente caro. La comunicación falló un rato después, cuando un jovencito arrogante, desarrollador de no-sé-qué-comida-sintética, en medio de un ataque de pánico trataba de llamar a por ayuda, sin mucho éxito por parte del Guía para calmarlo, ni de las comunicaciones por caer… Después fue la pansexual, reducida a un reguero de intestinos azulados y masas sanguinolentas. Se hizo el guape cuando, al asomarnos a una taberna por sugerencia del Guía, para calmarnos con unos tragos, un borracho le amasó el culo a su novia nova-gothic-punk. ¡Los compinches del bebedor le apuñalaron sin ceremonia a la primera bravata, sin respetar la túnica de feligresa que vestía! ¡La hicieron puré con sus mazas, por Dios! Y a la infeliz novia la violaron ahí mismo. Todos los turistas salíamos despavoridos. Un sálvese quien pueda. Y ahí perdimos al Guía, en medio de la barahúnda.

Si al principio consideramos que lo del gordo fue una especie de montaje retorcido para cumplir con el realismo —idea que el Guía nunca confirmó ni negó—, los hechos de la taberna nos convencieron que las degollinas, la sangre, las vísceras, los gritos, las armas y la frialdad de los homicidas era tan genuina como nuestra existencia. ¡Ay, y las cabezas cortadas de los dos empresarios con los que me di fuga tras lo de la taberna, padre e hijo, solo porque miraron mal a unos supuestos soldados que custodiaban el paso de un puente! El padre trató de razonar con los tipos, ya convencido que el Parque era una fachada para recolectar órganos humanos, tejido, sangre, suministros para las nuevas tecnologías de clonación que, tanto en el mercado formal como el submundo, dominaban cada aspecto de la salud, la guerra, las hiperindustrias, los alimentos de vanguardia. Que, siendo un parque temático con ya una década de explotación, exitoso donde tantos otros habían quebrado a causa de las novedosas experiencias sensoriales, bien podía ser el caso. Que su método tendría para justificar las muertes, las desapariciones, hacer frente a las posibles acusaciones, o lavar las mentes de los supervivientes —si es que les convenía que quedara alguno. Una conspiración redonda. Pero no funcionó. Los atravesaron ahí mismo mientras yo me daba a la fuga…

Los guardias dejaron el entramado de túneles de las mazmorras y desembocamos en un patio. Ahí, ni el resplandor del sol pudo ocultar de mis deslumbrados ojos el tocón con manchones de sangre seca, el zumbido de las moscas sobre el espacio donde acontecería mi evidente ejecución —cuyo supuesto motivo era el de ser un desertor del ejército—, y la amenazante hacha en manos de un verdugo. Vacié mi vejiga sin remedio.

—Por favor, no… —lloré.

Instantes de mi vida flashearon en mi mente con cada paso. Infancia plagada de historias de caballeros medievales. Adolescencia de cierto renombre por los méritos en los campamentos de verano, donde me lucía en los juegos online de estrategia, enseñoreándome en cuanta batalla tocara en los sorteros. Boda ventajosa con una bella novia que me consentía, el beso en un lugar adrezado como castillo roquero. El hijo, que nombré como un legendario guerrero del Siglo XI. Y la improbable lotería que me permitió cumplir este sueño, que se había tornado pesadilla.

No bastaron tampoco esta vez mis intentos de explicar mi identidad, el malentendido, de llamar a la cordura, a la misericordia. Ni los más cercanos, un clérigo para sacramentos, los guardias, el verdugo, ni los otros, poquísimos testigos en aquel apretado espacio, se conmovieron por más que los recorrí con suplicante mirada y evocaba mis suplicios.

Me vi arrodillado sin dilación, el cuello en el madero. Una oración en latín a un costado, susurrada con premura para agilizar el trámite. ¡Por Dios, que reconocía el olor acre de la sangre mal lavada en el tocón y los tablones del suelo! Un violento temblor me sacudió entero cuando anunciaron el cargo por el que se me privaría de mi vida. La vista nublada, retorcijones que auguraban un inminente alivio de intestinos. Trataba de mantener la poca cordura y dignidad que me quedaba, pero era demasiado. Una pasta caliente bajó por el trasero de mi pantalón, pero dejó de importar. Solo quería entender por qué. Por qué esto, y por qué a mí. Se suponía esto fuese divertido. ¡Una experiencia inolvidable!

Un dolor atrapó mi brazo izquierdo, para partir en dos mi pecho sin piedad. Era la muerte. Muerte para burlar muerte, cabrones de mierdfgah…

—Mierda, a este le dio algo —escuché en la lejanía.

—Otro infartado, mecagoentó. ¡Rápido, antes que la palme aquí mismo! Blandengues, sabelotodos de pacotilla. Mucha guapería en sus juegos online, y no aguantan ni tres trucos. Partida de comemierdas es lo que son, que pagan y se rajan después.

Solo recuerdo, y malamente, que me trasladaron con presteza, dando tumbos. El fuerte olor de la sangre vieja, dulzón, ferroso, siguió adherida a mis fosas nasales, hermanada acaso a la angustia que me mantenía rígido, cuello, espalda y brazos entumecidos, y a ese fuego que me rajaba el pecho por dentro. Hubo pitidos del equipamiento de primeros auxilios, voces, manos, pinchazos, un resplandor de luces potentes, y por sobre toda aquella vorágine tan angustiante, la insistente vibración de la manilla de interfaz, que vaya usted a saber por qué ponía en esos momentos la célebre musiquita promocional del Parque —la misma que ponderaba desde que me la pusieron en la muñeca, junto a los otros antes de sumergirnos en la experiencia, en una veintena de idiomas, su reconocidísimo ‘¡Recreación alucinante, experiencia para morirse!’

Gracias a la revista por la oportunidad, y a la ilustradora por su trabajo! Un saludos! 🌹

Gracias a ti por participar y por la excelencia. Saludos.