Para los amantes de la fantasía, la ciencia ficción, las matemáticas y la computación, los viajes en el tiempo no son una amenaza, sino un fascinante ejercicio de lógica y código. Quizás por eso no es casualidad que el evento Nivel 42, que suele celebrarse cerca del 11 de febrero, haya decidido “viajar” en el calendario y aterrizar esta vez los días 26 y 27 de septiembre.

Inspirado en la famosa “respuesta a la vida, el universo y todo lo demás” de La guía del autoestopista galáctico, este encuentro reunió a mentes curiosas con un objetivo común: aplicar modelos y técnicas matemáticas y computacionales en escenarios inspirados por la fantasía y la ciencia ficción.

Bajo la organización de Fernando Rodríguez, profesor de la Facultad de Matemática y Computación, Nivel 42 congregó a estudiantes y entusiastas en un espacio donde el humor y la ciencia se dieron la mano, y donde los jóvenes fueron los verdaderos protagonistas.

De ‘The Last of Us’ a los modelos de infección: EDOs para un apocalipsis

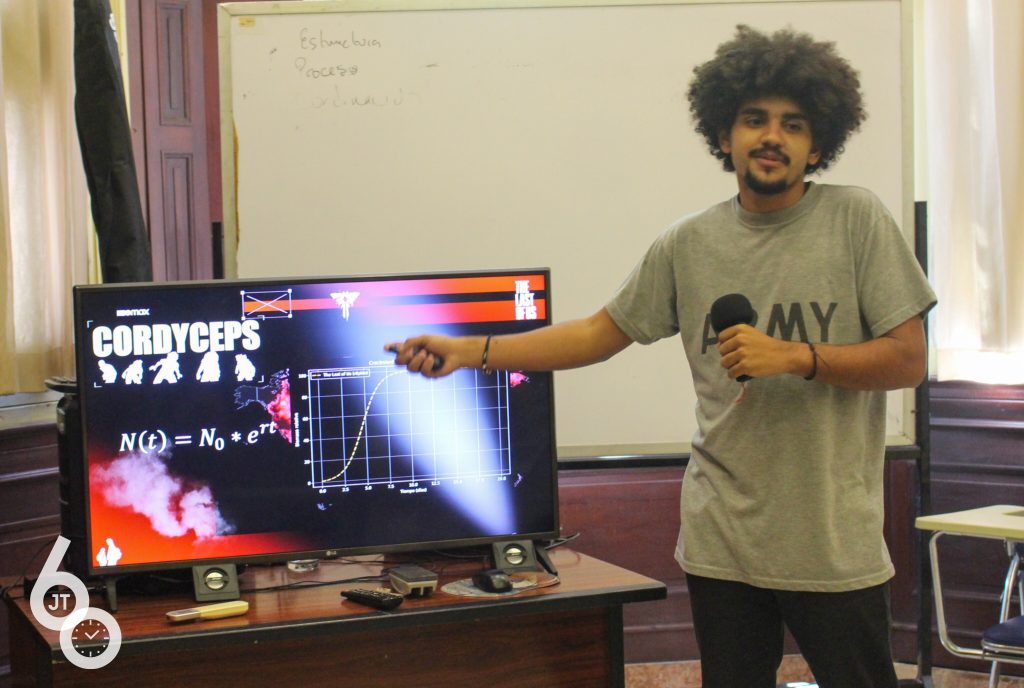

La primera ponencia transportó a la audiencia al desolado universo de The Last of Us, un mundo arrasado por un hongo patógeno similar al Cordyceps que, al infectar a la humanidad, transforma a las personas en criaturas grotescas y agresivas. Aunque la trama sigue la lucha por sobrevivir de Joel y Ellie, el foco de la charla no estuvo en la narrativa, sino en la ciencia detrás de la pandemia.

A partir de las etapas de la infección representadas en la serie —Corredores, Rastreadores y Gordinflones—, la exposición profundizó en la tasa de crecimiento del hongo, utilizando modelos matemáticos para comparar la propagación ficticia con la de un patógeno real.

En la ficción, el crecimiento del Cordyceps sigue un modelo exponencial: en apenas una semana, consumiría casi el total de la biomasa del huésped. A escala global, este ritmo desbocado explica cómo, en solo dos o tres meses, podría infectarse al 60 por ciento de la humanidad, colapsando la civilización en tiempo récord.

En cambio, en la vida real, el crecimiento de un hongo patógeno se rige por un modelo logístico, descrito mediante ecuaciones diferenciales. Aquí, la tasa de propagación es mucho más lenta y se ve limitada por factores como la respuesta inmunológica del huésped. La curva de infección se estabiliza mucho antes, haciendo que, en el mismo lapso de 30 días, el número de infectados sea insignificante en comparación con el escenario ficticio.

No todos los infinitos son iguales: multiversos y matemáticas

La segunda conferencia, a cargo de Lucía Pila Almaguer (4to Matemática), exploró cómo los distintos tipos de infinito matemático se relacionan con la idea de multiverso en la ciencia ficción, revelando que no todas las realidades paralelas se “cuentan” de la misma manera.

El primer tipo es el infinito de los números naturales: conjuntos que, en teoría, podemos contar (1, 2, 3…). Este “infinito más pequeño” se refleja en multiversos como el de Todo en todas partes al mismo tiempo, donde cada decisión genera una ramificación, creando universos paralelos que, como las ramas de un árbol, pueden enumerarse. Esta narrativa se orienta hacia la aventura y el mapeo sistemático de posibilidades.

Un escalón más arriba se encuentra el infinito de los números reales: tan vasto que no puede contarse, como todos los puntos entre 0 y 1. Este concepto encuentra su reflejo en El jardín de senderos que se bifurcan, de Jorge Luis Borges, donde el multiverso no se basa en decisiones discretas (sí/no), sino en variaciones continuas, generando un conjunto de realidades tan denso y complejo que resulta imposible de enumerar.

La propuesta más radical fue la de un multiverso donde no solo varían las decisiones, sino las propias leyes de la física. La cantidad de realidades aquí corresponde a una cardinalidad aún mayor, comparable al conjunto de todas las funciones posibles. Un ejemplo de esto se encuentra en La guía del autoestopista galáctico, con espacios como la “Zona Causal”, donde las reglas físicas se alteran y el multiverso se vuelve inconcebiblemente vasto y extraño.

Antes y después del clítoris: una historia de ciencia y silencio

Sofía Albizu-Campos Rodríguez (graduada de Matemática y profesora de la facultad) ofreció un recorrido tan audaz como revelador: una línea de tiempo paralela que contrastaba hitos universales de la ciencia con la lenta —y lamentablemente prejuiciada— evolución del conocimiento anatómico del clítoris.

La charla se remontó al 500 a.C., en la Antigua Grecia, donde ya se realizaban las primeras disecciones médicas. Sin embargo, en ese mismo periodo, figuras como Galeno describían el clítoris como un “pene fallido”, un error anatómico que persistiría durante siglos. Mientras Hipócrates sugería, al menos, su posible papel en la fertilidad, la ciencia daba sus primeros pasos junto a una profunda incomprensión del cuerpo femenino.

El viaje histórico mostró contrastes abrumadores. En 1486, con la invención de la imprenta en Europa, el clítoris era etiquetado en textos médicos como el “pezón del diablo”, producto del oscurantismo de la época. En 1543, cuando Copérnico revolucionaba la astronomía con su modelo heliocéntrico, el anatomista Andreas Vesalius afirmaba que el clítoris simplemente “no existía” en las mujeres.

No fue hasta 1559, mientras el cartógrafo Mercator desarrollaba su fundamental proyección para la navegación, cuando el anatomista Renaldus Columbus (no el explorador) describió el clítoris como “la sede del placer de la mujer”, un hallazgo que, irónicamente, cayó en el olvido. La ponencia destacó hitos de recuperación del conocimiento, como los estudios más completos de Regnier de Graaf en 1672, que coincidieron con el avance de la Ilustración.

La línea temporal se tornó especialmente irónica al llegar a los siglos XIX y XX. Mientras en 1904 Einstein formulaba la teoría de la relatividad, Sigmund Freud popularizaba la dañina idea del clítoris como un “órgano infantil”, relegando el orgasmo clitoridiano a una fase inmadura. Y aunque en 1960 se demostraba el primer láser funcional, los libros de texto de anatomía seguían omitiendo o minimizando su representación.

En 1998, año del nacimiento de Google, se realizó el primer mapeo anatómico completo del clítoris mediante resonancia magnética, gracias al trabajo pionero de investigadoras como la uróloga Helen O’Connell. Finalmente, en 2016, el mismo año en que se detectaron las ondas gravitacionales, los estudios sobre el clítoris ganaron un terreno significativo en la literatura médica, cerrando una brecha de conocimiento de más de dos milenios.

El evento también reservó un espacio central para los estudiantes de nuevo ingreso, quienes tuvieron la oportunidad de intervenir con propuestas frescas y análisis creativos. Ernesto Marrero, de primer año de Matemática, presentó “Las clases: una historia mal contada usando Avatar”.

El intercambio continuó con la presentación de juegos de mesa desarrollados por jóvenes de la facultad, que sin sacrificar el rigor lógico, despertaron el interés y la diversión de los asistentes. Javier Rodríguez Sánchez, graduado de Computación y profesor de la facultad, detalló los pormenores de MatcomManía, un juego de cartas en el que los participantes deben superar distintos “semestres” universitarios, combinando estrategia con elementos de la vida estudiantil como cultura, deporte y conocimiento.

Por su parte, Lázaro Daniel Martínez González, también graduado de Computación y profesor de la facultad, analizó la lógica subyacente en juegos de mesa populares como Monopoly o ¿Quién es quién?, desglosando sus mecánicas desde un enfoque computacional y matemático, y demostrando cómo incluso los entretenimientos más cotidianos esconden estructuras formales dignas de estudio.

Estos intercambios no hacen más que comenzar. Próximamente, eventos como Sexo en diciembre o una nueva edición de Nivel 42 seguirán abriendo espacios donde el humor, la ciencia, la tecnología y la cultura geek se entrelazan de formas creativas e inesperadas.

Si te apasionan la fantasía y la ciencia ficción, y disfrutas explorar cómo se conectan con las matemáticas y la computación, no pierdas de vista las convocatorias que regularmente lanzan las Jornadas Matemáticas y el Proyecto Delta.