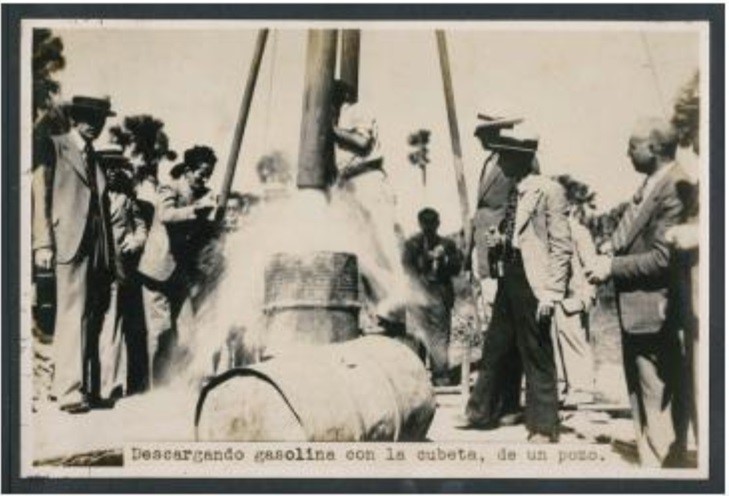

Sacando petróleo de uno de los pozos de Motembo. El producto es un líquido transparente, incoloro y de olor agradable.

Motembo fue descubierto, casualmente, en 1881, en la finca de un hacendado cubano. Su historia reúne decenas de leyendas y misterios aun sin dilucidar. Esto tiene relación desde el mismo nombre del lugar.

La fábula relata que un grupo de indios corrieron hasta Carahatas para caer de rodillas ante el conquistador Diego Velázquez gritando: “¡Motembo, motembo!”. Este era, presumiblemente, el nombre del dios del fuego que se aparecía de cuerpo presente, de tiempo en tiempo, en las

ralas colinas al sur, arrasando vidas y cosechas.

En realidad, “motembo” no es ningún dios vengativo de la mitología taina o siboney; es una voz bantú. Se llaman así varios grupos tribales en el espacio geográfico entre el Congo y Angola. Probablemente, el nombre llegó a establecerse en la toponimia de esas agrestes

elevaciones gracias a los cimarrones.

La versión más divulgada del proceso de descubrimiento cuenta que el dueño de la finca, el Sr. Manuel Cueto y Álvarez, le encargó a unos contratados chinos la perforación de un pozo para agua a unos escasos metros de su residencia.

Luego de que el pozo alcanzara unos 80 pies, con el cansancio de la agotadora tarea, y posiblemente un poco mareado por la presencia de gas natural, el jornalero fue a encender su pipa de arcilla y al hacerlo se inflamó el gas. Una estruendosa explosión retumbó en aquellos montes, el pozo estuvo ardiendo por varios días. Tan trágico y lamentable inicio no podía presagiar otra cosa que un desarrollo futuro lleno de desasosiegos y dificultades.

El emprendedor Don Manuel, con varios negocios en Cárdenas, incorporó una empresa comercial, adquirió todos los permisos y contrató el personal de experiencia para la perforación de nuevos pozos, esta vez con todos los requerimientos de la tecnología de aquellos tiempos.

Para eso, construyó su propio equipo de perforación en la localidad matancera. El primer pozo, ubicado a orillas del arroyo Mojabragas, fue exitoso. Asombrosamente, se producen en total seis barriles diarios de un líquido altamente inflamable, blanco, transparente, de olor agradable, que no dejaba residuo al evaporarse, acompañado de abundante gas natural. Los análisis químicos arrojan que se trata de una nafta natural (en la nomenclatura moderna un condensado de gas) de altísima pureza y muy baja densidad.

El crudo cubano no dejaba de asombrar a expertos de todo el mundo por su aspecto cristalino. El producto fue presentado en la Exposición Universal de París en 1900, donde obtuvo medalla de bronce como un producto natural de excepcional rareza.

Otro elemento distintivo es que la roca productora está representada por serpentinitas fracturadas del cinturón ofiolitico de Cuba. En un mundo, donde el 99,99 por ciento del petróleo se produce en rocas sedimentarias, algunos yacimientos de Cuba, y en particular el de Motembo, inexplicablemente, producen de una roca metamórfica, debido a la alteración de rocas ígneas plutónicas, como la dunita o la peridotita. Muchos seguidores de la teoría inorgánica del origen del petróleo tomaron este yacimiento cubano como demostración de su hipótesis.

Contra el desarrollo de la producción del campo atentó, no solo la falta de tecnología para manejar un producto tan ligero, sino, además, la falta de mercado en el siglo XIX. Luego, en el siglo XX, lo intrincado del lugar, que dificultó la extracción del producto.

La volatilidad de crudo provocó voraces incendios que reducían a cenizas las maquinarias e instalaciones. Este hecho lamentable se repitió varias veces en el tiempo, lo que llevo a la quiebra de varias empresas. El desarrollo del campo se extendió durante años. El pico de producción ocurre solo a finales de la década de los años treinta, o sea, más de medio siglo después del descubrimiento.

¿Pero, es gasolina el crudo que se produce Motembo?

La gasolina en un producto comercial e industrial que se obtiene del petróleo en una refinería. Es una mezcla de cientos de hidrocarburos individuales, desde C4 (butanos y butenos) hasta C11, por ejemplo: el metilnaftaleno.

Cada refinería va a producir su propia manufactura, un coctel de varios cortes que toma como base las naftas de destilación atmosférica directa (con contenido aromático entre el 10-20 por

ciento) o las que se obtienen en unidades de craqueo catalítico fluidificado (FCC, por sus siglas en inglés) o del hidrocraqueo (hydrocracking).

Otros procesos químicos adicionales y aditivos elevan el octanaje de la gasolina para que sean utilizables en los motores modernos y se cumplan las reglas ambientales comunes a la mayoría de los países. El índice de octano, comúnmente conocido como octanaje, es la resistencia que presenta el combustible al producir el fenómeno de la detonación prematura en el motor.

Un siglo atrás, los productores de Motembo entablaron una larga lucha para demostrar que lo que se producía naturalmente de ninguna forma se podía considerar gasolina. De esta forma, pretendían evitar el impuesto sobre los combustibles para motores de combustión interna que se tenía previsto en la Ley de Obras Publicas de 1925, base para la financiación de la construcción, entre otras obras, de la carretera central.

La nafta purísima de Motembo tenía un aspecto muy llamativo, pero por su bajo octanaje no funcionaban bien los motores de combustión interna y, por lo tanto, no se vendía. Así que, para elevar su calidad, en los años cuarenta se comenzó a mezclar el crudo de Motembo con la misma cantidad de alcohol (metanol) de caña de azúcar, lo que elevaba sustancialmente sus propiedades como combustible.

El producto se denominó comercialmente “Mofuco”, que es el acrónimo de Motembo Fuel Company. A partir de entonces, todo ron destilado o aguardiente de dudosa calidad y peores atributos organolépticos, comenzó a ser llamado despectivamente “mofuco” por los cubanos.

Para consultas adicionales:

Tenreyro Pérez, R., 2023. Motembo, 1881, el descubrimiento de una gran rareza.

Revista Maya Geociencias, Diciembre. pp. 45-47 en

http://www.redciencia.cu/geobiblio/paper/2023_Tenreyro_Motembo-

Revista%20Maya-Diciembre.pdf