Como las dos cadenas que conforman una molécula de ADN, que se entrelazan entre sí para formar la doble hélice que contiene las bases del funcionamiento del organismo, así en la trigésima Conferencia de las partes de Naciones Unidas sobre cambio climático, que está por concluir en Belém do Pará, Brasil, dos temas han ocupado la agenda de las negociaciones.

Por un lado, la transición energética. Por el otro, el establecimiento de los indicadores de Adaptación; es decir, las métricas o señales cuantificables que permitan evaluar el progreso, la eficacia y la implementación de acciones destinadas a reducir la vulnerabilidad de sistemas humanos y naturales frente a los impactos actuales o futuros del cambio climático.

Ambos asuntos han sido motivo de fuertes debates y sobre ellos ha pesado la sombra de una especie de diálogo de sordos, porque al final la urgencia climática no es solo cosa de buenos deseos o de la evidencia sobre el calentamiento global creciente que la investigación científica ha mostrado una y otra vez, sino de intereses y tensiones geopolíticas y de las capacidades, voluntad y condiciones específicas de cada país.

Los discursos, por supuesto, siempre resaltan la necesidad de acción inmediata; sin embargo, las negociaciones se enredan en las disputas sobre cuáles deben ser los indicadores de Adaptación y decididos por quién; sobre el papel de los combustibles fósiles y, por supuesto, en la pregunta clave: de dónde saldrá el financiamiento para la transformación climática.

Se ha insistido en que la Adaptación debía ser el asunto prioritario, bajo el enfoque de que esta sería la cumbre de la implementación. Ante eso, la definición de cuáles serán los indicadores es esencial porque proporcionarán información medible y comparable para predecir tendencias, identificar problemas, tomar decisiones informadas, verificar el cumplimiento de objetivos y asegurar que las acciones de adaptación sean efectivas y verificables.

Pero claramente no es solo un asunto técnico, sino también de justicia climática. La controversia viene dada en primer lugar por su diseño. Los países más pobres han reclamado una construcción más participativa de los indicadores, más ajustada a las condiciones socio económicas diversas de las naciones. Si no fuera así, reclaman, se corre el riesgo de que se conviertan luego en nuevas formas de control externo, en condicionantes de los proyectos para acceder a un financiamiento real que, aunque se dice estará garantizado, ya se augura escaso.

Los 39 integrantes de la Alianza de Pequeños Estados Insulares y los 45 miembros del bloque de Países Menos Desarrollados (LDC) volvieron a insistir este jueves en la ampliación del financiamiento para la adaptación.

Expertos consultados aseguran que la elasticidad de la diplomacia llevará en algún punto a un consenso. Es posible, según los procedimientos, dejar temas pendientes para la próxima COP, una suerte de vía de escape que muchos critican y catalogan como una especie de parálisis institucionalidad. Pero, del lobo, un pelo. Lo más probable que se aprueben algunos indicadores y se siga negociando el resto.

En cuanto a la transición energética, la idea de eliminar gradualmente los combustibles fósiles, que desde la COP 28 de Dubái había sido acordada por unos 200 países, ha sido motivo de resistencia por los países productores. Ciertamente la cuestión no figuraba inicialmente en la agenda de la COP 30, pero se convirtió poco a poco punto central de los debates.

En horas recientes crece el malestar, pues el borrador de la Hoja de Ruta final omite las referencias a los combustibles fósiles. No obstante, más de 20 países, entre los que se encuentran Chile, Colombia y México, anunciaron su compromiso político para abandonarlos y circula una carta, liderada por Colombia que expresa su desacuerdo con el borrador.

Más allá de las petroeconomías, que viven de la exportación del petróleo y sus derivados, es cierto que para otras naciones podría significar enlentecer aún más su magro desarrollo, pero no se puede desdeñar, como dijo el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, “que los combustibles fósiles representan el 80 por ciento de las emisiones. Por lo tanto, no puede haber solución si no hay, al mismo tiempo, una transición justa de los combustibles fósiles a las energías renovables”.

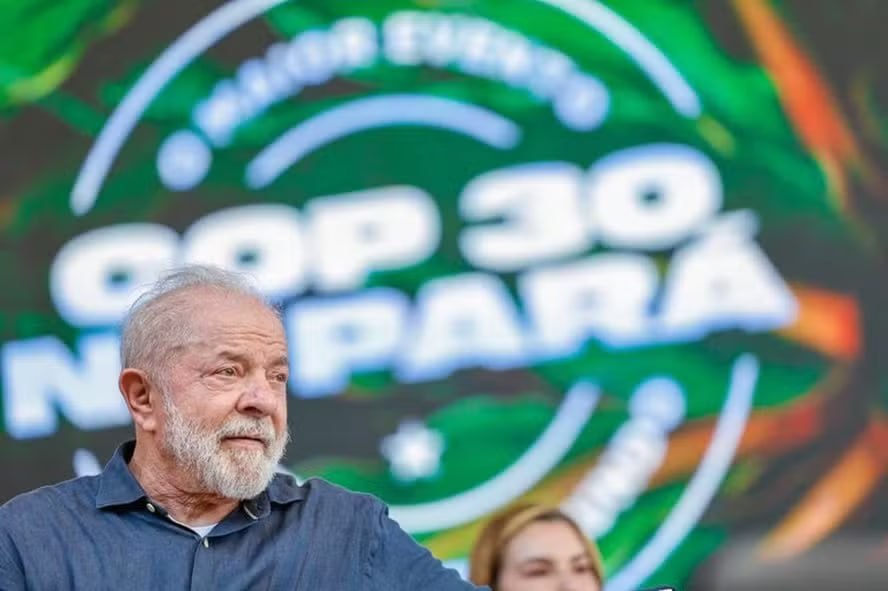

El pasado miércoles 19, el presidente Lula Da Silva había enfatizado en que la idea de la hoja de ruta respondía precisamente al hecho de que “no queremos imponerle nada a nadie, ni establecer plazos. Cada país debe decidir qué puede hacer dentro de su propio marco temporal y capacidades. Pero debemos reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Y si los combustibles fósiles generan grandes emisiones, debemos empezar a pensar en cómo vivir sin ellos y cómo construir ese camino. Y digo esto muy cómodamente, como líder de un país que tiene petróleo, que extrae cinco millones de barriles de petróleo al día”.

La convicción de Lula es que “necesitamos mostrarle a la sociedad que vamos en serio”.

Hace unos días, en una conversación informal dentro de un ómnibus rumbo a la Zona Azul, el viceministro de Recursos Naturales de Honduras, Jorge Salaverri, nos dijo que nuestros pueblos, nuestras comunidades, siempre han sido resilientes, pero esa resistencia local está cada vez está más amenazada por el impacto de lo global.

Al final, la COP30 en Belém do Pará deja al descubierto una verdad incómoda pero recurrente: mientras el planeta arde y las comunidades más vulnerables enfrentan los embates de sequías, inundaciones y desplazamientos, las élites globales siguen viendo el clima como si fuera una mercancía más en las bolsas de valores.

La doble hélice del debate —adaptación y transición energética— parece seguirse deshilachando a veces entre tecnicismos y diplomacias cautivas de intereses corporativos y geopolíticos.

La verdadera transición energética no será posible sin un giro radical hacia la justicia climática: sin transferencia real de recursos del Norte al Sur global, sin reconocimiento de las deudas ecológicas históricas y sin un replanteamiento profundo del modelo extractivista que ha convertido la naturaleza en capital.

Tampoco habrá adaptación efectiva si los indicadores son diseñados en salas acondicionadas, desconectados de las realidades territoriales donde se libra la lucha por la supervivencia.

Belém, corazón de la Amazonía —ese pulmón que el capitalismo ha intentado devorar—, debería haber sido el lugar para un grito colectivo contra la lógica del lucro por encima de la vida. Quizás aún está a tiempo, aunque parece difícil.

Será entonces en las calles, en los territorios en resistencia, en los movimientos populares que no pueden esperar a que nadie los salve, la lucha por una transición justa y soberana. Allí se teje otro modelo posible: uno donde el clima no se negocia, se defiende; donde la energía no es un bien de mercado, sino un derecho colectivo; y donde la adaptación no es un indicador técnico, sino una forma de justicia material.

Los pueblos actúan. Y eso no puede ser omitido en ningún borrador final.