Un río subterráneo de hidrocarburos de 3 mil kilómetros, debajo del mar Caribe conecta a Maracaibo con el sudeste de México.

Antes de la Revolución, eran muchos los “expertos” que hablaban de la “veta de Venezuela” o de “la veta del Golfo de México”, una especie de cañería que comunicaba Norte y Sudamérica atravesando Cuba por algún lugar. Artículos en revistas de cierto renombre como Bohemia o Carteles, o en periódicos de amplia circulación, con cierta frecuencia insinuaban la existencia de una tubería natural que, de encontrase, debería salvar al país de cualquier crisis económica futura y catapultar a la isla a una holgada situación pecuniaria.

Tal vez, el origen de la leyenda hayan sido los comentarios de algunos funcionarios o geólogos de las empresas petroleras, que resaltaban las semejanzas de la geología de Cuba con sus vecinos tanto al norte, en México y los Estados Unidos, como al sur, en Venezuela y Colombia.

Es posible que, partiendo de estos comentarios, técnicamente correctos, y montados en la teoría de los ríos subterráneos, varios exploradores empíricos, principalmente los radiestésicos y rabdomantes, afirmaban con vehemencia que sabían por donde pasaba tanto la veta principal, como las vetas secundarias, que llenaban lagunas y lagos subterráneos.

Estos radiestésicos, utilizando el arsenal de instrumentos que poseían, o, simplemente, con el método extrasensorial, confeccionaron mapas y enjundiosos reportes explicativos, donde se quejaban que algunos malintencionados no les hacían caso para reservar esta riqueza para momentos de crisis mundial. Se llegó, incluso, a la perforación de algunos pozos exploratorios, todos secos.

Las investigaciones y la práctica exploratoria demuestran que, a pesar de que, en teoría, una migración de petróleo a más de cien kilómetros es posible, los ejemplos reales de esta supermigración son escasísimos en el mundo. En este caso, estamos hablando de miles y miles de kilómetros. Además, en el asunto que nos ocupa, por lo menos desde hace 80 millones de años no hay continuidad geológica entre las cuencas sedimentarias del sur de Norteamérica y del norte de Sudamérica, debido al movimiento de la placa litosférica del Caribe.

La leyenda de “la veta de Venezuela” contaba con todos los ingredientes típicos de un falso mito, con el añadido de una gran expectativa social: “se van a resolver todos nuestros problemas económicos”; y una moraleja, “nos están escondiendo la existencia de grandes yacimientos de petróleo”. La fábula, repetida de boca en boca, alcanzó cierto impacto político y mediático.

Las cuencas petroleras cubanas

Todas la cuencas petrolíferas están relacionadas a alguna cuenca sedimentaria. Una cuenca sedimentaria es una depresión de la corteza terrestre, rellena de sedimentos, generalmente detritos de rocas que provienen de la erosión de alguna zona elevada por encima del nivel de las aguas. Esta depresión puede estar en tierra o en el mar. La base de la cuenca, conocida como zócalo o basamento cristalino, está generalmente constituida por rocas metamórficas o ígneas.

Típicamente, el estudio de una cuenca petrolera incluye: la ubicación espacial de los diferentes cuerpos sedimentarios, su edad, el tipo de roca, sus variaciones y sus relaciones; los niveles de roca madre; los reservorios; y los sellos, todos relacionados a una escala de tiempo denominada escala estratigráfica internacional. Un elemento importante de las cuencas petroleras son los escenarios que son los tipos de yacimientos encontrados o que es posible encontrar en estas cuencas.

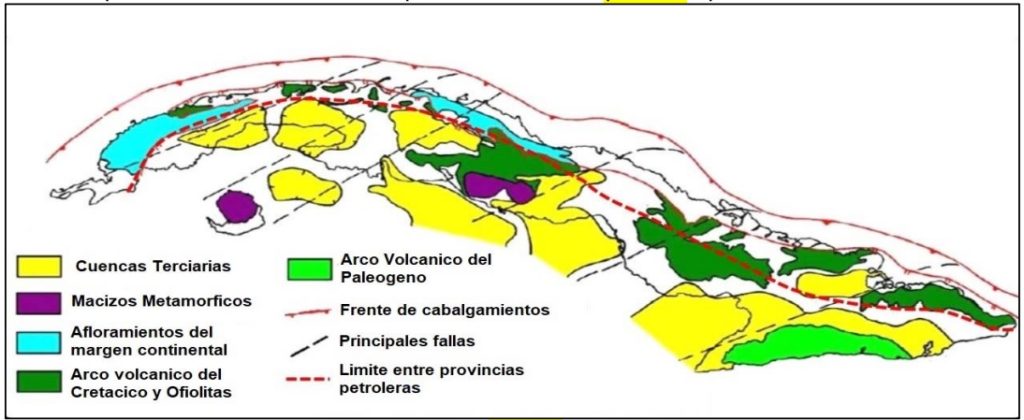

Los estudios geológicos regionales demuestran que en Cuba existen dos provincias o cuencas petrolíferas: septentrional y meridional. El límite entre ambas se encuentra aproximadamente a lo largo del eje longitudinal de la Isla.

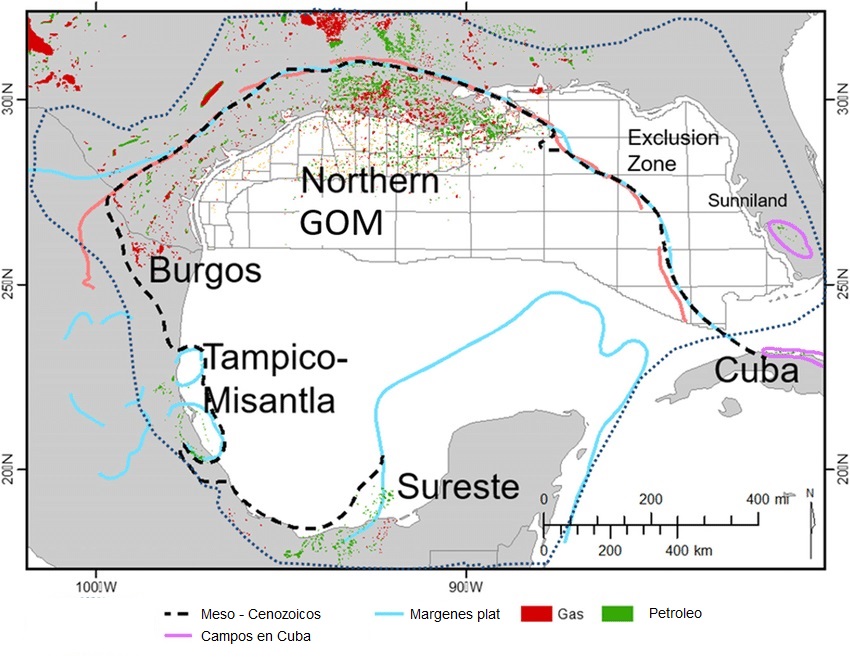

La provincia petrolera septentrional es parte integrante de la megacuenca del sur de la placa litosférica continental norteamericana, que se extiende, además del norte de Cuba, por Guatemala, Belice, México, Estados Unidos y Bahamas. El total espesor de sedimentos de esta cuenca en Cuba puede alcanzar más de diez kilómetros y está compuesto por rocas sedimentarias principalmente de origen marino, con edades de hasta 200 millones de años de antigüedad.

En esta provincia petrolera existe un sistema petrolero demostrado, similar a los existentes en otras partes de la megacuenca donde se han encontrado yacimientos gigantes y supergigantes, como el complejo Cantarel en México, con más de 35 mil millones de barriles. Las cuencas petroleras de Sudamérica, aunque se encuentran más lejanas, también tienen alguna relación con la cuenca norte cubana, pues durante más de ciento treinta millones de años, ambas eran vecinas, formando parte del desaparecido océano de Tetis.

Las rocas depositadas en el fondo de este antiguo océano se encuentran hoy desde China hasta Las Américas, pasando por el Oriente Medio y el norte de África. Las cuencas del dominio de Tetis contienen más del 70 por ciento de todas las reservas petroleras del mundo.

La provincia petrolera meridional cubana tiene un linaje más modesto. Comprende varias cuencas sedimentarias, cuyos sedimentos más antiguos apenas llegan a los 60 – 70 millones de años de antigüedad. Estas cuencas yacen, tanto en tierra como en el mar, sobre rocas volcánicas y metamórficas de un sector de la antigua placa litosférica del Caribe.

La megacuenca del Golfo de México.

Desde los propios inicios de la exploración petrolera en Cuba, los geólogos buscaron y hallaron muchos elementos análogos a los conocidos en las cuencas petroleras del este de México y del sur de los Estados Unidos.

Las distintas formaciones estratigráficas, sobre todo en las rocas con edades entre 170 y 80 millones de años de antigüedad, tenían apreciables similitudes con las descritas en los países vecinos. A principios del siglo pasado se comienzan a descubrir campos de petróleo en tierra a todo lo largo de las costas del Golfo de México y la pregunta lógica era: ¿por qué no en Cuba, un lugar con abundantes manifestaciones superficiales de petróleo y una geología parecida?

La geología cubana era parecida, pero no igual y esas pequeñas diferencias dieron al traste con las aspiraciones de encontrar rápidamente grandes yacimientos de petróleo. De tal suerte, fue necesario esperar decenas de años de estudio de los datos de subsuelo y superficie, investigaciones geofísicas y geoquímicas y cientos de pozos fracasados, para comenzar a aclarar poco a poco los elementos del hábitat del petróleo cubano. Es que en Cuba, no hay ninguna duda, hay petróleo, pero el que hay es del que es difícil de encontrar.

Los elementos de mayor similitud entre el noroeste de Cuba y el sudeste de México son: la presencia de paquetes sedimentarios muy parecidos, con rocas carbonatadas de aguas profundas y someras, una evolución tectónica prácticamente sincrónica, niveles de rocas madre de gran riqueza en los mismos intervalos estratigráficos y procesos de generación, migración y acumulación de petróleo comparables. Todo esto permite llegar a la conclusión de que en Cuba es posible el descubrimiento de grandes yacimientos de petróleo, principalmente en su provincia septentrional.

Para consultas adicionales:

Iturralde-Vinent, M., (Editor) 2006. Naturaleza geológica de Cuba. Curso de Universidad para Todos. Parte 2. Editorial Academia. ISBN: 978-959-270-096-3. http://www.redciencia.cu/geobiblio/paper/2006_Iturralde_Naturaleza_geologica_Cuba[2].pdf

Marrero Faz, M., Tenreyro-Pérez, R., 2013. Introducción a la industria petrolera. Capítulo 1. Unión del Petróleo, Ministerio de Energía y Minas, 240 pp., La Habana. http://www.redciencia.cu/geobiblio/paper/2013_Marrero_Cap1.pdf