Imagen generada con Copilot

“Abrázame muy fuerte, amor, mantenme así a tu lado”, reza una de las canciones dosmileras más emblemáticas del mexicano Juan Gabriel. Gustav Klimt retrató la intimidad del acto de abrazar en una de sus pinturas más conocidas, y décadas después Martin Scorsese la recreó en una de las escenas más icónicas del filme Shutter Island. Pero ¿sabían todos estos artistas la verdadera ciencia que hay detrás de un abrazo?

Abrazar es más que un simple gesto: es un instinto universal que trasciende el tiempo y las fronteras, y que trae incontables beneficios para el ser humano. Descúbrelos en La Célula T.

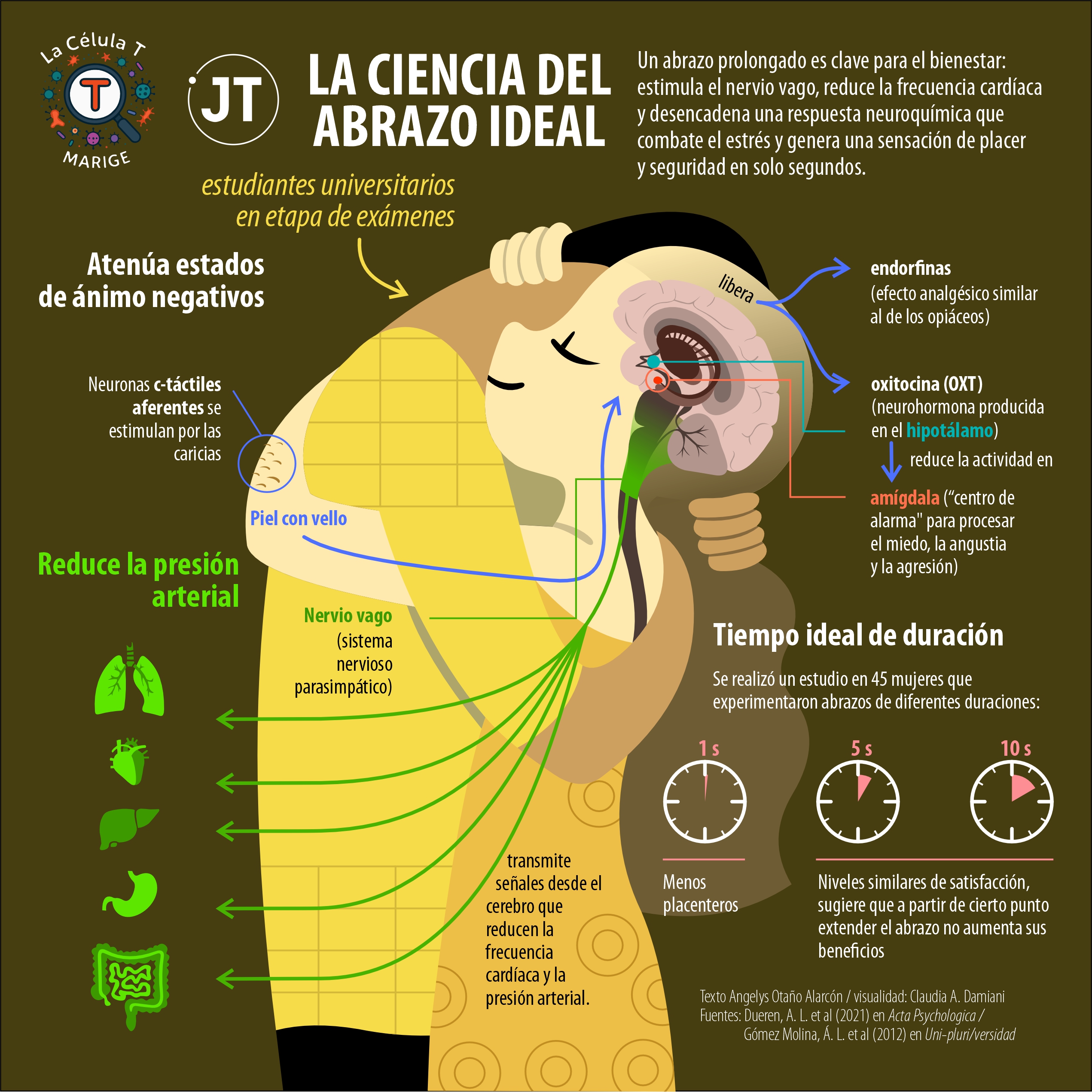

Un abrazo puede atenuar los estados de ánimo negativos

Las caricias estimulan un conjunto específico de neuronas llamadas c-táctiles aferentes, que se encuentran únicamente en la piel con vello.

Estas neuronas son muy diferentes de los nervios habituales que transmiten información sobre el tacto, el dolor o la presión. Tienen una ruta directa al cerebro, donde desencadenan la liberación de endorfinas, sustancias que producen un efecto analgésico similar al de los opiáceos. Además, activan regiones asociadas con la recompensa, como la corteza orbitofrontal —justo encima de los ojos—, lo que nos hace desear repetir la experiencia.

Estos efectos se ven potenciados porque el abrazo es un desencadenante natural para la liberación de oxitocina (OXT), una neurohormona producida principalmente en el hipotálamo que actúa como mensajero químico clave en nuestro cerebro, influyendo directamente en nuestras emociones y comportamientos sociales.

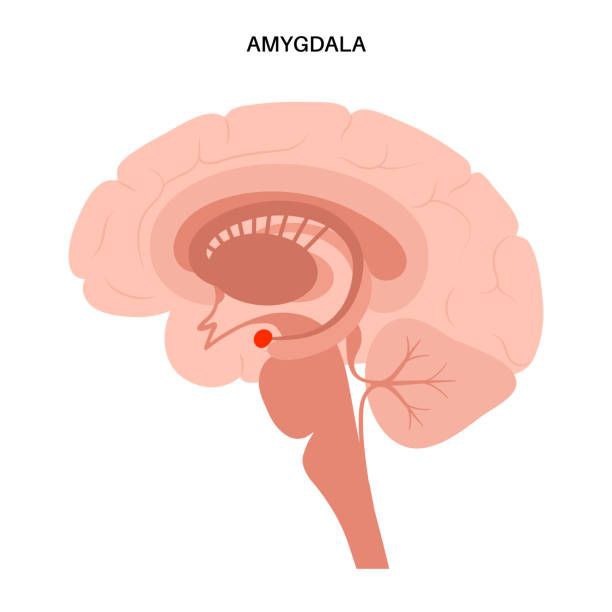

Una de las zonas de acción más importantes de la oxitocina es la amígdala, una estructura cerebral que funciona como nuestro “centro de alarma” para procesar emociones como el miedo, la angustia y la agresión. Al llegar a la amígdala, la oxitocina ayuda a reducir la actividad en esta zona. Esto significa que un abrazo literalmente disminuye las sensaciones de estrés, temor y desconfianza.

Un abrazo puede reducir la presión arterial

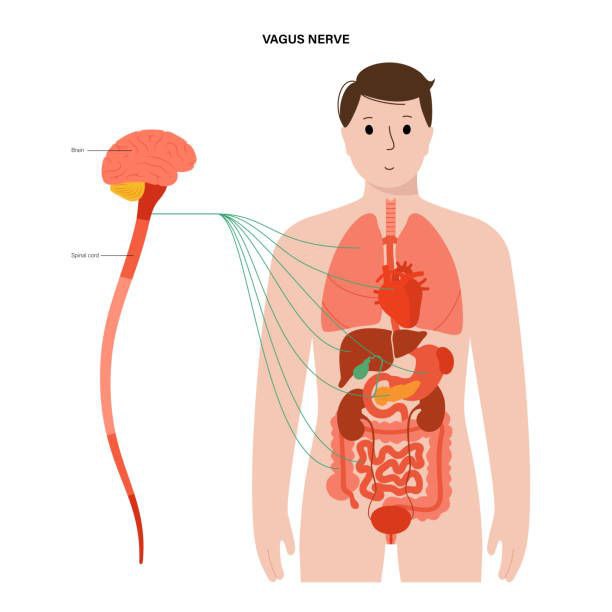

El contacto físico generado por el abrazo activa los mecanorreceptores de la piel, que envían señales al nervio vago. Este nervio está conectado con fibras nerviosas que alcanzan diferentes pares craneales y desempeña un papel importante en muchas funciones clave del organismo, incluida la regulación de la presión arterial. El abrazo, y por consiguiente el estímulo de este nervio, disminuye la frecuencia cardíaca y la presión arterial.

El nervio vago estimulado juega un papel crucial en el sistema parasimpático, que funciona como una especie de freno de emergencia en situaciones de estrés, permitiéndonos regresar a un estado de calma y equilibrio.

¿Existe el abrazo perfecto?

Un equipo de investigadores de la Universidad de Londres, liderado por Anna L. Dueren, realizó dos estudios publicados en Acta Psychologica en 2021 para descifrar qué hace que un abrazo sea verdaderamente efectivo.

En el primer estudio participaron 45 mujeres que experimentaron abrazos de diferentes duraciones: uno, cinco y diez segundos. Los resultados fueron contundentes: los abrazos de apenas un segundo fueron calificados como significativamente menos placenteros y generaron menor sensación de control en comparación con los abrazos más prolongados. Los participantes reportaron niveles similares de satisfacción con abrazos de cinco y diez segundos, lo que sugiere que existe un punto óptimo a partir del cual extender el abrazo no aumenta necesariamente el beneficio.

Los investigadores también midieron el estado de ánimo inmediatamente después de cada abrazo y durante los minutos siguientes, confirmando que los abrazos más largos producían mayor bienestar emocional.

Así que la próxima vez que encuentres a un universitario estresado en su etapa de pruebas, no escatimes en abrazarlo durante al menos diez segundos. No sabes cuánta falta le hace.

Referencias bibliográficas

Dueren, A. L., Vafeiadou, A., Edgar, C., & Banissy, M. J. (2021). The influence of duration, arm crossing style, gender, and emotional closeness on hugging behaviour. Acta Psychologica, 221, 103441. https://doi.org/10.1016/j.actpsy.2021.103441

Gómez Molina, Á. L., Restrepo Velásquez, A. A., & Gómez Molina, J. F. (2012). La hormona oxitocina: neurofilosofía de la vida social y emocional del ser humano. Uni-pluri/versidad, 12(3), 101-106.

Oh! Abrazos, 🙂

Qué nota tan bonita e interesante al mismo tiempo

Súperr interesante!