Fotos: tomadas durante el rodaje de Ruta ADN Cuba por su equipo de realización./Cortesía para JT

Si hablamos de “Ruta ADN Cuba”, todavía muchos desconocen de qué trata esta serie cinematográfica, la más reciente producción del ICAIC. Y es urgente, en opinión de esta escritora, estar pendiente de su reposición, porque se trata de una propuesta que va más allá de lo de lo habitual en el universo audiovisual cubano: te transporta miles de años atrás, a un pasado remoto, y al hacerlo, permite comprender la compleja diversidad de grupos étnicos y culturas que conforman la nacionalidad cubana.

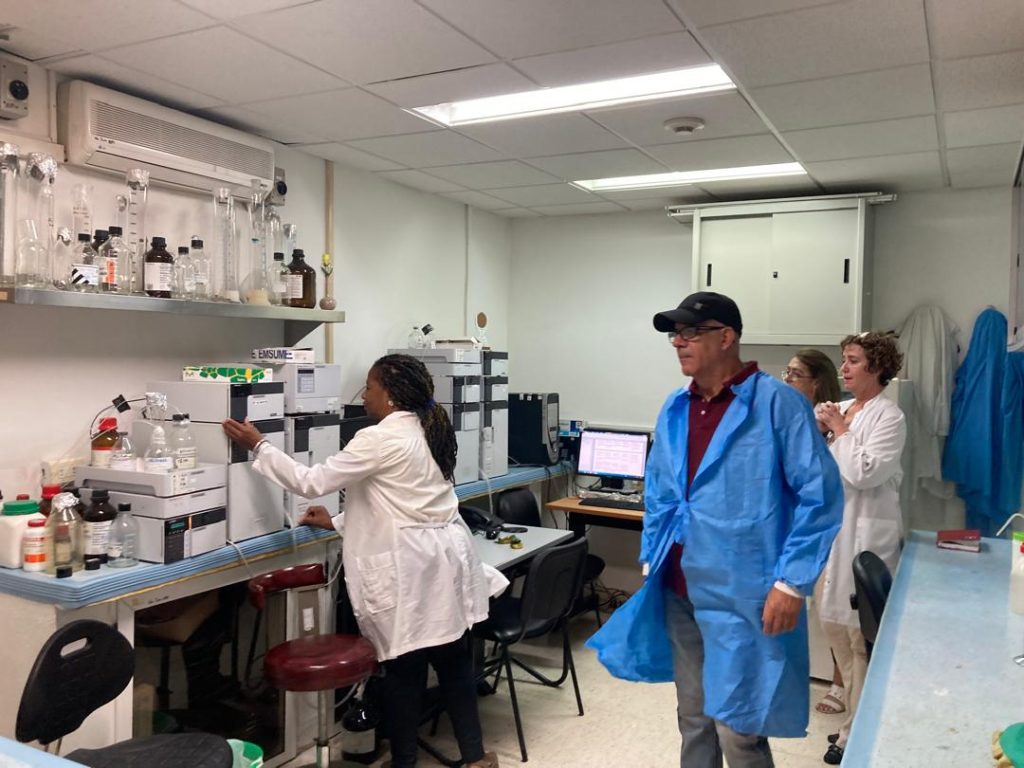

La serie muestra los resultados de las investigaciones realizadas por la Doctora Beatriz Marcheco, directora del Centro Nacional de Genética Médica y presidenta de la Sociedad Cubana de Genética Humana, a partir de un estudio pionero de ancestros que incluye a diferentes figuras del país, el cual revela no pocas sorpresas referidas a la genealogía de estos personajes.

Para su director, el cineasta Alejandro Gil, este audiovisual habla del pasado por una vía que no había sido abordada. Esta vez, no hay hecho histórico ni la épica de alguien, simplemente, el estudio del gen, una manera distinta de conocer la historia, de descubrir hechos que no están en los libros, que no imaginas que pueden tener una conexión real con la vida de una persona o la de una familia.

No obstante, “Ruta ADN Cuba” es apenas un subproducto de una investigación más amplia que comenzó la Doctora Marcheco hace unos años, vinculada al proyecto Cuba indígena, surgido en el 2018, el cual indaga desde la ciencia y el arte cuánto ha podido ser trasladado del patrimonio indígena cubano a la actualidad. Hasta la fecha, el resultado de estas investigaciones se publicó en el libro Cuba indígena hoy: sus rostros y ADN, que sirve también de sustento a una serie cinematográfica de Ernesto Daranas, aún en producción.

Precisamente, a través de Ernesto Daranas llega Alejandro Gil a Ruta ADN Cuba: “la doctora Beatriz Marcheco había buscado la manera de realizar el documental y no había encontrado forma de llevarlo a cabo hasta que Daranas me traspasa el proyecto”.

“Cuando lo heredo, la idea original era hacer un solo documental. Sin embargo, al profundizar en la investigación de cada protagonista, me di cuenta de que era imposible incluir a todos en un único metraje. Decidí que cada uno merecía un capítulo propio de una hora, y transformé el proyecto en una serie documental.

“Cuando me incorporé, la doctora ya tenía un grupo de personas seleccionadas, los criterios fueron manejados por ella, basándose en sus investigaciones. Lamentablemente, algunos de ellos fallecieron, como Eusebio Leal, Roberto Fernández Retamar, Natalia Bolívar. Entonces, se impuso la necesidad de incorporar otras figuras. Incluso, teníamos concebido un capítulo dedicado a Lizt Alfonso, pero se encontraba de gira por España y decidimos quedarnos con seis, considerando también el presupuesto otorgado. La Dra. Marcheco me proporcionó toda la información y, a partir de ahí, desarrollé un guion creativo y de puesta en escena, con el argumento científico ofrecido por ella”.

— Beatriz Marcheco no solo es la investigadora, sino también la conductora de la serie. ¿Cómo surgió esa decisión y qué valor añadido aporta su participación?

— Al transformarse en una serie, necesitábamos a alguien que la condujera. Afortunadamente, la Dra. Marcheco tiene la capacidad de manejarse como conductora y periodista; además, posee total conocimiento del tema. Ella sabía cómo debía ser el hilo conductor de cada capítulo. Su manera de explicar los conceptos genéticos hacía que todo fuera comprensible: utilizaba metáforas que el espectador lograría entender, como cuando dice `las proteínas son el ladrillo, el soporte´. Lo que nosotros nos propusimos fue que su discurso tuviera un sostén artístico. Ahí está lo importante, cómo lo académico, lo científico, se unió a la creatividad del equipo de realización que no solo buscaba que acompañara y sino que diera también nociones propias de la identidad del proyecto”.

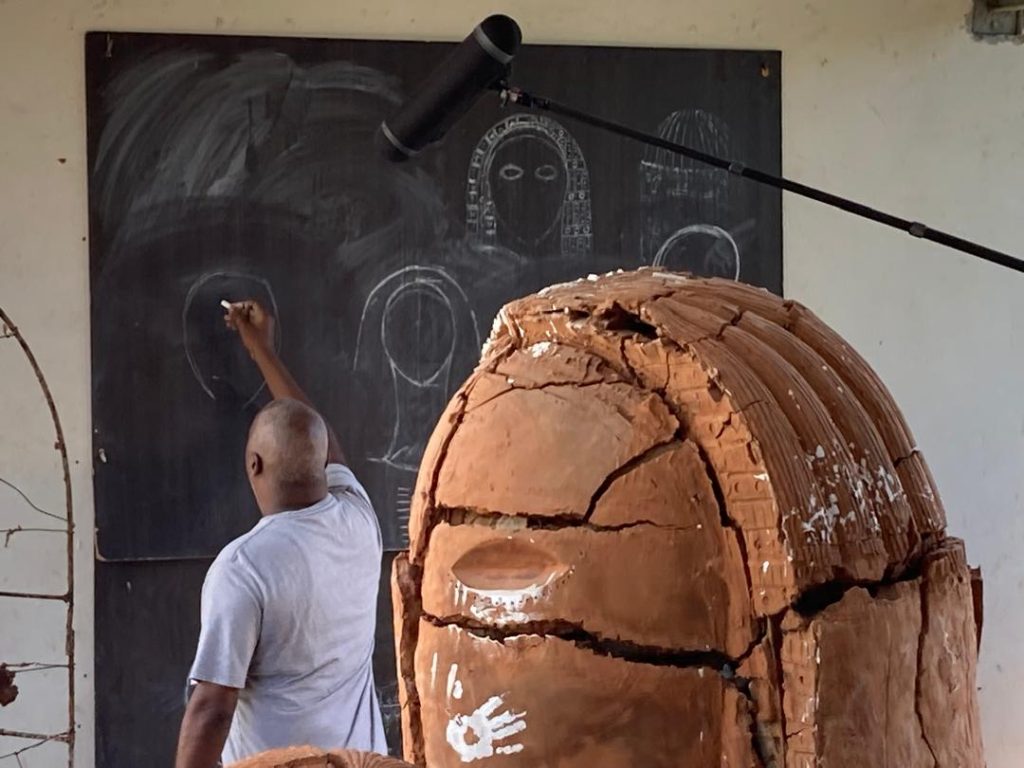

Gil cuenta que la serie tiene una metodología y una estructura dramática común en cada capítulo. Sin embargo, la visualidad dependía de cada protagonista y de los lugares de filmación, ya que eran personajes completamente diferentes: el primer capítulo fue dedicado al actor Osvaldo Doimeadiós, el segundo a la investigadora Zuleica Romay, el ecuador de la serie tuvo como protagonista a la voleibolista Mireya Luis, el cuarto capítulo al antropólogo Nelson Aboy, y cierra con el pintor Roberto Diago y el trovador Silvio Rodríguez.

Aunque toda la parte científica corre a cargo de la Dra. Marcheco, hay especificidades. Por ejemplo, el capítulo de Roberto Diago es distinto al resto. Allí la investigadora no solo hace una “inspección” genética del protagónico, sino de la biografía de la familia: hasta dónde el recuerda su pasado y lo que va descubriendo de su familia. Es un derroche de conocimientos y constituye el capítulo donde más participa la doctora por la cantidad de información que se comparte.

Para la realización del audiovisual, el equipo contó con el asesoramiento de Enrique Gómez, del Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas, quien aportó un valioso soporte histórico. Su participación enriqueció la serie con una visión desde lo cultural e identitario. “No lo teníamos previsto, pero al conjugar la ciencia y la historia, la forma de exponer de la doctora, el vínculo se hizo evidente, los capítulos se ramificaron de manera orgánica”.

Durante el proceso productivo, la Dra. Marcheco seguía investigando y obteniendo nuevas informaciones. “A medida que grabábamos, ella recibía nuevos datos que se incorporaban a los capítulos. Tuvimos que añadirlos y transformar episodios que ya creíamos terminados. Fue un proyecto documental lleno de espontaneidades, de exploración, donde a veces éramos parte de la observación. Seguíamos la investigación, y descubríamos hasta dónde nos llevaba”.

— ¿Qué estrategias visuales y narrativas emplearon para facilitar la comprensión de los resultados y su relevancia en la vida de los protagonistas?

— Nosotros teníamos referencias biográficas, anotaciones y a partir de ahí construimos la escaleta. Planeamos la visualidad, el concepto de edición, cada puesta en escena que es el toque más artístico. Sabíamos que para el espectador era necesario tener imágenes que propiciaran una observación distinta a la que se acostumbra utilizar en el documental. Tenía que tener un soporte visual que ayudara a crear un significado u otro y subyace a lo largo del trabajo. Estábamos exponiendo cosas de la vida, la naturaleza, de donde sale todo, el árbol, las raíces, entonces, asumimos eso y lo conectamos con la idea del símbolo. Ahí entró el cine con todo su instrumental, con todos sus recursos expresivos: qué música usar o qué efectos eran los más adecuados.

“A la doctora Beatriz le planteamos cómo iba a ser nuestra estructura de trabajo, cómo lo concebimos y la forma en que nos íbamos a sumar desde el cine. Ella se asustó un poco de que fuéramos a usurpar o colonizar el territorio académico, que fuera a desbalancearse, que la creatividad fuera mayor, pero después se entregó a los requerimientos propios de una realización. Se fue empapando y articulando junto a nosotros cómo veíamos el aporte visual”.

— ¿Cómo fue el trabajo conjunto con la doctora Marcheco? ¿Qué tipo de retroalimentación recibieron del equipo científico?

— Nosotros aprendimos mucho, para hacer los recursos gráficos y visuales, el diseño, los esquemas, la arquitectura de los capítulos, nos dieron cómo era el genoma, para que quedara lo más parecido posible. Además, tenía un equipo atento, avezado, para poder observar todo lo que estaba ocurriendo, poner las cámaras y hacer los planos que funcionaran. No conocíamos los lugares, teníamos que adaptarnos. Este trabajo también está lleno de espontaneidades, de sorpresas, tiene que ver con la forma en que te involucras y lo disfrutas.

Según Alejandro Gil el mayor aporte de Ruta ADN Cuba en términos de divulgación científica y promoción del conocimiento sobre el tema en la sociedad cubana es justamente la genética: “sin dudas, es lo que hace la aportación distintiva al proyecto. El atractivo está en el camino de cómo la ciencia puede adentrase en la identidad cultural de la sociedad, a partir de la sumatoria de personas, construyendo un muestrario del abanico de diversidad que tiene el país”.

Asimismo, lo interesante radica en el aporte de cómo también la ciencia puede proveer al arte de mecanismos de búsquedas y de construcción estética: “juntos pueden dialogar para un beneficio común, para informar de una manera atractiva”.

Ruta ADN Cuba ha recorrido la isla con una cámara y una interrogante ¿Qué somos?, una idea que muestra de dónde venimos para saber hacia dónde vamos.