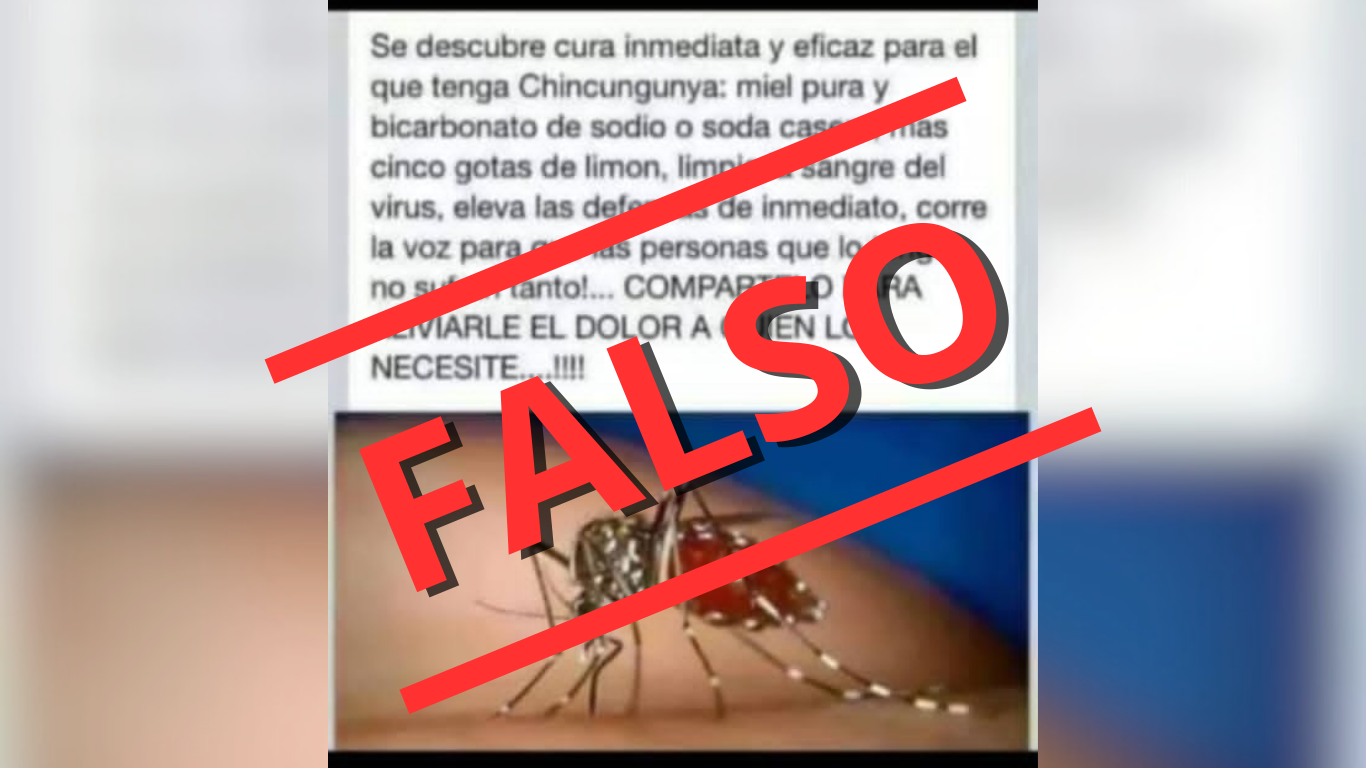

Debido al impacto de los arbovirus en la salud de la población cubana, circulan en redes sociales distintas noticias falsas sobre posibles curas inmediatas y eficaces.

Para evaluar esta interrogante, el equipo de verificación de la revista se dirigió al Protocolo de manejo e investigaciones para pacientes con Chikungunya, elaborado por el Ministerio de Salud Pública de Cuba.

Por ello, se deben postular varias interrogantes. La primera de ellas: ¿cómo se trata la enfermedad según su fase clínica?

El documento apunta que el tratamiento es principalmente de soporte y sintomático, al no existir un antiviral específico.

El manejo general incluye reposo, hidratación (oral o intravenosa según la tolerancia y el estado clínico) y la realización de estudios complementarios como hemograma completo y proteína C reactiva, si están disponibles.

En la Fase Aguda, el texto refiere que el manejo se centra en el control de la fiebre y el dolor articular. Para ello, se recomiendan antipiréticos y analgésicos. El paracetamol y la dipirona (metamizol) son los de primera línea, con dosis para adultos de 500 mg cada 6 horas. Como segunda línea, se consideran opiáceos como el tramadol o la codeína combinada con paracetamol, cuando el primero resulta ineficaz.

De forma general, no se recomiendan los antiinflamatorios no esteroideos (AINEs), la aspirina ni los esteroides en esta etapa. El documento también enfatiza la evaluación del estado hemodinámico y la iniciación inmediata de hidratación intravenosa en pacientes con signos de choque o deshidratación severa.

Hasta aquí, un par de puntos claves han sido resueltos. El tratamiento de la fase aguda se basa en el control de los síntomas con analgésicos comunes, evitando explícitamente los antiinflamatorios.

La secuencia lógica nos lleva a la pregunta: ¿cómo se aborda el tratamiento en las fases posteriores de la enfermedad?

Para la Fase Post Aguda, el protocolo indica que el objetivo es frenar la progresión del dolor y la inflamación. Aquí el enfoque analgésico es más amplio. Se añaden antineuropáticos como la pregabalina o gabapentina, y sí se permite el uso de AINES, los cuales estaban contraindicados en la fase anterior.

La corticoterapia se reserva para casos con inflamación articular activa o resistencia a los AINEs, con esquemas de dosis y reducción progresiva definidos. Para afecciones localizadas como tenosinovitis, se recomienda el tratamiento inflamatorio local, incluyendo infiltraciones.

Finalmente, en la Fase Crónica, el manejo debe ser supervisado por un reumatólogo. El documento subraya la necesidad de tratamientos para el dolor crónico, asistencia psicológica y un enfoque multidisciplinario para mejorar la calidad de vida y evitar la destrucción articular.

El protocolo establece un camino terapéutico diferenciado: en la fase inicial, se controla el dolor con analgésicos básicos y se evitan los antiinflamatorios; en la fase subaguda, se incorporan estos últimos y otros fármacos para el dolor neuropático; y en la fase crónica, el manejo se especializa con un enfoque integral y a largo plazo.

Por tanto, no se menciona una cura definitiva o un antiviral específico para ninguna de las arbovirosis (Chikungunya, Dengue o Zika). Por el contrario, el protocolo enfatiza de manera constante que el tratamiento es “principalmente de soporte y sintomático”, lo que significa que se dirige a aliviar los síntomas y manejar las complicaciones, pero no a eliminar el virus del organismo de manera directa.