Imagen: José Alberto Pineda/Tomada de encolombia.com

En junio de 1972, Estocolmo, la capital de Suecia, fue sede de un evento singular y de extraordinaria trascendencia: la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Humano en la que participaron 113 países (de los 132 que, en ese momento, eran miembros de la ONU).

A pesar de que solamente participaron 70 países en desarrollo, incluso algunos que no eran aún miembros plenos, frente a 43 industrializados, por primera vez, a ese nivel, se reconoció –en la Declaración Final de 26 puntos- el derecho humano a un ambiente sano (Principio 1) y la soberanía de los estados sobre sus recursos (Principio 21).

Se creó en esa oportunidad el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y quedó claro el diferente enfoque entre el Norte desarrollado y el Sur Global que bajo el principio “La pobreza es la mayor contaminación”, exigió que la agenda conservacionista ambiental de los países industrializados no frenara su desarrollo,

El despertar global que inició Estocolmo 72 tuvo, sin embargo, algunos sesgos importantes, que hoy, poco más de medio siglo después, se mantienen en mayor o menor medida. Uno de ellos, el enfoque ecológico del medio ambiente sobre la visión de este como sistema (la actual visión ecosistémica), constituye una seria limitación para el accionar tanto común como institucional de muchísimos países.

Ello se debe a que la visión ecológica es absolutamente fragmentada, incompleta, poco práctica y alejada de la realidad, por cuanto considera los problemas clave de contaminación ambiental o la desaparición de especies excluyendo a los sistemas socioeconómicos y, sobre todo, al ser humano como parte del medio ambiente[1].

Esa percepción incompleta y desactualizada está profundamente arraigada en la población y, por supuesto, llega a los decisores. Es preciso cambiarla radicalmente y sustituirla por la visión multidimensional y ecosistémica del medio del que somos parte. Tarea ardua, sin dudas, porque incluso poderosas cadenas multimedios, como TeleSur, tienen una sección en sus noticias dedicada a la “Crisis Ecológica” que no es tal, sino ecosistémica.

Esa visión lleva también a la segmentación, la debilidad o al alcance incompleto de las legislaciones ambientales y a la separación de acciones que restringen la responsabilidad ambiental empresarial por la limitada comprensión de los problemas que enfrentan las empresas en sus áreas de actuación.

Veinticinco años atrás vivimos la experiencia de la limitada percepción ambiental de muchísimos encuestados cuando preparábamos el Curso de Introducción al Conocimiento del Medio Ambiente para el sistema de Universidad para Todos[2]. Para muchos de ellos el medio ambiente se limitaba a la flora y la fauna: “los bosques y los pajaritos”, según recuerdo la opinión de un docto encuestado. Más aun, esa limitada percepción tiene un coste geopolítico y es, en esencia, la misma que defendieron los países desarrollados en Estocolmo 72, al proponer su política conservacionista fragmentaria frente al enfoque integrador necesario para los países en desarrollo.

Es significativo el modo en que esta limitada visión afecta el diseño y puesta en práctica de políticas públicas. El estudio de componentes aisladas: suelo, agua, aire, especies de plantas o animales…y no interactuantes reduce la visión del problema y conduce a soluciones ineficaces y básicamente conservacionistas que, sin negar la importancia de estos espacios, lleva a la preservación de recursos para uso humano, como los parques nacionales o las reservas con fines recreativos o protección de especies útiles.

Los documentos rectores sobre el medio ambiente y los recursos naturales cubanos adolecen también de un dominio del enfoque ecológico sobre el ecosistémico. Se nota en ellos la ausencia de un enfoque intersectorial e interinstitucional, entre otros, lo que lleva a que la actual legislación ambiental no logra la independencia entre las entidades gubernamentales que gestionan y regulan los recursos naturales de las que los explotan y utilizan.

Ello quedó recientemente demostrado en un estudio elaborado por la Sociedad Económica de Amigos del País (SEAP) y presentado al II Simposio de Gestión Ambiental para el Desarrollo Sostenible en ocasión de la II Conferencia Científica de la Universidad de La Habana (SABER UH)[3].

Visiones diferentes

La distinción entre una visión ecosistémica y una visión ecológica tradicional (centrada en componentes individuales) es clave en la gestión ambiental. La primera se considera más realista, objetiva y pragmática por razones que responden a la complejidad del mundo natural y las necesidades humanas.

Veamos esto con algún detalle.

El enfoque ecosistémico permite aprehender y comprender toda la complejidad de la naturaleza, en tanto los ecosistemas funcionan como redes interconectadas (agua, suelo, flora, fauna, clima).

La visión ecosistémica reconoce que alterar un componente, como la deforestación de una cuenca, afecta a todo el sistema: el ciclo hidrológico, la diversidad biológica, el clima local, la carga de sedimentos en los ríos y lagos naturales o artificiales, entre otros problemas

La ecología clásica a menudo estudia especies o hábitats de forma aislada, pero el análisis ecosistémico integra cambios temporales (estacionales, sucesión ecológica) y espaciales (corredores biológicos, flujos de nutrientes), del mismo modo que evita sesgos antropocéntricos puesto que mientras la ecología tradicional puede priorizar especies “carismáticas” (como los jaguares, elefantes, ballenas o ciertos tipos de orquídeas), el enfoque ecosistémico valora funciones del ecosistema, como la polinización o la purificación de agua) y servicios ecosistémicos tangibles.

Pero sobre todo, y esto es de primerísima importancia, el enfoque ecosistémico permite el uso de indicadores cuantificables, como la capacidad de infiltración de suelos, conectividad de hábitats o el escurrimiento de los ríos en lugar de solo conteos de especies.

Y es este enfoque en procesos y no en elementos el que conduce al estudio de relaciones causa-efecto y a la implementación de las soluciones. Ejemplo de ello es, pongamos por caso, la solución del problema del aumento de la vulnerabilidad costera a tormentas por la pérdida de manglares sobre bases científicas rigurosas.

En este sentido, el pragmatismo de la visión ecosistémica es notable, en tanto vincula la ecología en sentido estricto con el bienestar humano y de la sociedad en general, al reconocer explícitamente que la salud ambiental sostiene economías y sociedades.

Los servicios ecosistémicos (agua limpia, polinización de cultivos, regulación climática) se traducen en beneficios económicos y reducción de riesgos y facilita la gestión adaptativa al permitir diseñar políticas flexibles basadas en umbrales ecológicos, como es el importante caso de la definición del caudal mínimo ecológico en ríos. Esto es crucial frente al cambio climático.

El medio ambiente es un sistema complejo y el enfoque ecosistémico analiza las componentes de la complejidad, como las retroalimentaciones, sinergias y umbrales de colapso.

El análisis basado en ecosistemas obliga a la integración de múltiples actores vinculados con el problema como la agricultura, minería, urbanismo), evitando soluciones fragmentadas, contrariamente a la visión ecológica tradicional que es a) reduccionista, en tanto pierde sinergias entre componentes, caso típico de la asociación suelos-microorganismos-agua; b) reactiva, ya que actúa cuando un problema ya es visible (muerte de peces, escasez hídrica) y no preventivamente y c) fragmenta responsabilidades, lo que es un serio problema institucional al separar las gestiones gubernamentales y empresariales de las componentes; por ejemplo, suelos, agua, diversidad biológica, etc.

Al declarar los sistemas interconectados (flujos de energía, ciclos biogeoquímicos, redes tróficas) permite mantener funciones y servicios ecosistémicos en lugar de conservar elementos específicos.

Veamos algunos hitos en la evolución del pensamiento ambiental.

El informe Brundtland (1987)

En 1983, la Asamblea General de la ONU creó la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo (CMCED), presidida por Gro Harlem Brundtland, ex primera ministra de Noruega, con un encargo explícito: “Proponer estrategias ambientales de largo plazo para lograr un desarrollo sostenible al año 2000 y más allá” y le situó estos objetivos concretos:

a) Reconciliar crecimiento económico con límites ecológicos;

b) Definir un marco ético que incluyera a futuras generaciones y

c) Generar consenso entre países industrializados y en desarrollo.

El documento, presentado en 1987, con el título oficial de “Nuestro Futuro Común”[4], y conocido como Informe Brundtland, fue motivado por la confluencia de diferentes crisis y problemas globales políticos, ambientales y económicos, como fueron:

- – Crisis de la deuda del Sur Global de los años 80, que motivó que muchos países empobrecidos fuesen forzados a sobreexplotar recursos naturales para pagar deudas.

- – Aumento de la pobreza; de hecho, el 40% de la población mundial se encontró en situación de pobreza extrema, agravando la presión sobre ecosistemas.

- – Incremento de la desigualdad Norte-Sur de tal manera que los países industrializados consumían 80% de recursos con solo el 20% de la población mundial

- -El estancamiento del PNUMA sin capacidad para enfrentar problemas sistémicos.

- – Dominio de la falsa idea de que proteger la naturaleza impedía el progreso económico.

- – Falta de coordinación global entre los Gobiernos que actuaban de forma aislada ante retos interconectados.

- – Un grupo de problemas ambientales graves en la década de 1980, como fueron: el descubrimiento, en 1985, del Agujero de la Capa de Ozono, que mostró la vulnerabilidad planetaria a acciones humanas, la destrucción de bosques y lagos transfronterizos debidos a la lluvia ácida en Europa y Norteamérica, los desastres industriales como los de Bhopal (1984) y Chernóbil (1986), que mostraron los riesgos de la tecnología no regulada y la deforestación masiva con tasas sin precedentes en la Amazonía.

Todo ello, en un contexto geopolítico delicado en el contexto geopolítico de la Guerra Fría y el impulso de los movimientos verdes, al calor de la presión social tras el informe de Estocolmo “Los Límites del Crecimiento”[5] (1972) y creación de partidos ecologistas en Europa. En ese momento la visión socialdemócrata de Brundtland que unía justicia social y ecología se consideró muy oportuna.

Río 92: la cumbre de la Tierra

“una importante especie biológica está en riesgo

de desaparecer por la rápida y progresiva

liquidación de sus condiciones naturales de vida:

el hombre”

Fidel Castro

Río ´92

Ei informe Brundtland preparó el camino para la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo de Río de Janeiro, Brasil, del 3 al 14 de junio de 1992, conocida como Río ´92 y programada para evaluar los resultados en materia ambiental global 20 años después de Estocolmo.

Con la participación de representantes de 178 países, de los 179 que pertenecían a las Naciones Unidas, fue una reunión absolutamente global que hubiese incluido a todos excepto por el hecho que Yugoslavia, en proceso de desintegración, asistió como República Federativa de Yugoslavia pero fue expulsada acusada de violación de derechos humanos.

La reunión fue especialmente trascendente al producir una agenda amplia y un plan más integral y mejor conformado para abordar las acciones internacionales en materia ambiental que sirviera de base para la cooperación internacional durante el siglo XXI.

Su logro más significativo fue arraigar el concepto de que el “desarrollo sostenible” es un objetivo alcanzable para todas las personas y países; la integración equilibrada de las preocupaciones y necesidades económicas, sociales y ambientales es imprescindible para mantener la vida humana en el planeta. El enfoque ecosistémico se abrió paso, pero no dominó. Ello quedó claro en las contradicciones entre los documentos oficiales y las declaraciones de la absoluta mayoría de los gobernantes presentes.

El documento rector, el Programa (Agenda) 21 se elaboró “para promover un desarrollo sostenible y ambientalmente racional en todos los países”[6]. Especialmente importantes fueron los informes que dieron lugar al Convenio sobre la Diversidad Biológica[7], que reconoció la conservación “in situ” de protección de ecosistemas y no solamente de especies y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático[8] que institucionalizó el análisis internacional de los estudios sobre Calentamiento Global e introdujo la interdependencia ecológica global considerando, por ejemplo, los bosques como sumideros de CO2.

La Agenda 21 fue especialmente avanzada al reconocer el papel de las comunidades indígenas y la herencia de los pueblos ancestrales en la gestión de ecosistemas. Mencionó la conservación de ecosistemas frágiles y aunque adoptada y defendida por Cuba no ha sido lo suficientemente consecuente al excluir el karst o carso (66,1% del territorio nacional) de su consideración explícita en los documentos rectores ambientales nacionales y en las acciones de desarrollo ambiental sostenible.

Enfoques actuales y actualizados

La visión ecológica fue la primera aproximación y, muy necesaria, para entender componentes biológicos, pero la visión ecosistémica es la herramienta decisiva para entender los problemas relacionados con las crisis ambientales que aquejan al mundo moderno, como el cambio climático, la pérdida de diversidad biológica o la escasez de agua. De este modo, insistimos, serán más racionales las políticas públicas y se permitirá alinear, sin contradicciones, la protección del medio con el desarrollo humano en general.

El enfoque ecosistémico no es fragmentario y hoy las necesidades del desarrollo implican la mayor y mejor integración sobre la base de la teoría de los sistemas complejos. El Cambio Climático es un ejemplo diario de problemas que exigen soluciones integradas, ecosistémicas, del mismo modo como los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible[9] priorizan enfoques sistémicos, como puede notarse en la transversalidad del agua (ODS 6) con la mayoría de ellos.

“Nuestro futuro común” marcó un hito importante en la comprensión del alcance global de los problemas ambientales. Sobre todo porque definió el concepto de “desarrollo sostenible” resumido en el objetivo de “Satisfacer las necesidades del presente sin comprometer las de futuras generaciones”.

Este concepto sigue siendo el pilar de las políticas globales trascedentes, como la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo del Milenio al unir, de manera clara, el crecimiento económico, equidad social y protección ambiental y exponer a nivel político la urgencia de solución de las crisis ambientales. Brundtland cuestionó el crecimiento ilimitado y propuso reformas estructurales, como la búsqueda de la eficiencia energética y la agricultura regenerativa.

No obstante, el documento ha sido severamente criticado desde el punto de vista científico y político porque mantiene el enfoque ecologista fragmentado de los elementos del medio ambiente (agua, suelos, bosques,) y no los integra como sistemas interconectados. Su claro antropocentrismo, prioriza el bienestar humano sobre la salud integral de los ecosistemas y no cuestiona, en lo absoluto, los criticados modelos extractivistas bajo el concepto de la “sostenibilidad débil”[10].

Bajo el enfoque de Brundtland los países industrializados obvian la deuda ecológica histórica, promueven una “sostenibilidad” que asegure su acceso a materias primas del Sur Global y han desarrollado mecanismos de mercantilización ambiental en la que se ofrecen soluciones de mercado, como los bonos de carbono, o pagos por servicios ecosistémicos que profundizan las desigualdades entre los países. Y pese a los avances mundiales, los gobiernos y corporaciones continúan controlando la agenda ambiental global, como pude notarse en las reuniones de las COP climáticas con compromisos no vinculantes.

El enfoque ecosistémico (holístico)

El enfoque ecosistémico se consolidó como marco dominante solamente cuando la ciencia demostró la interconexión de todas las crisis (clima, biodiversidad, salud) y las cumbres incorporaron metas de integridad ecosistémica sobre modelos fragmentados. El término se incorporó por primera vez en los documentos oficiales de la Cumbre Johannesburgo 2002[11] pero sin mecanismos vinculantes, predominando metas sectoriales (ODM 2000-2015)[12] y las soluciones de mercado, como los bonos de carbono.

No obstante, fue especialmente significativo que recordara que los “estados deberán cooperar con espíritu de solidaridad mundial para conservar, proteger y restablecer la salud del ecosistema de la Tierra. En vista de que han contribuido en distinta medida a la degradación del medio ambiente mundial, los estados tienen responsabilidades comunes pero diferenciadas. Los países desarrollados reconocen la responsabilidad que les cabe en la búsqueda internacional del desarrollo sostenible, en vista de las presiones que sus sociedades ejercen en el medio ambiente mundial y de las tecnologías y los recursos financieros de que disponen”.

Conviene resumir los principios del enfoque ecosistémico. Estos son:

- – Holismo, basado en el concepto de que los sistemas naturales-humanos son redes interdependientes

- – Biocentrismo/Derechos de la Naturaleza, atribuyendo a la naturaleza un valor intrínseco, más allá de su utilidad humana

- –Resiliencia, en tanto importa la capacidad de los sistemas para absorber perturbaciones

- – Justicia ambiental, al vincular la degradación ecológica con opresión social

- – Gobernanza policéntrica, ya que las decisiones implican la participación de múltiples actores: comunidades locales, pueblos indígenas, científicos.

Implicaciones geopolíticas de ambos enfoques

El enfoque sistémico de la gestión ambiental es absolutamente abarcador en tanto ha favorecido (y estimula) la redistribución de poder, contribuye al empoderamiento de países megadiversos y favorece especialmente alianzas entre países del Sur Global.

Ha servido de fundamento para los reclamos de compensación por daños históricos y contribuye a frenar la biopiratería así como para sostener el enfrentamiento de los países del Sur a las grandes empresas, como es el caso del Yasuní (Ecuador) o de los conflictos entre la protección de los glaciares y la minería en Chile. La acción inclusiva de los pueblos ancestrales, típicamente ecosistémica, ha contribuido a reconocer derechos humanos a los bosques y los ríos, por ejemplo.

También ha sido fuente de conflictos, como las llamadas guerras verdes, las guerras por el agua o respuestas aceleradas. Tales son los casos de la aceleración europea de la transición energética por las sanciones impuestas a Rusia y también del neocolonialismo minero en África y América Latina. La competencia intromisoria del Norte para el aprovechamiento de Litio o de minerales de Tierras Raras es un buen ejemplo.

Pero también ha aparecido la figura de las migraciones masivas climáticas y por el uso del agua como en el caso de la Presa de El Renacer, germen de fuertes conflictos entre Egipto y Etiopía. Casos específicos contradictorios resultan del dominio de las cadenas de paneles y baterías chinas en contradicción con sus modelos extractivistas en África.

La conquista de la naturaleza

“Hagamos al hombre a nuestra imagen…

y que domine … sobre toda la tierra”

(Génesis 1:26).

“Fructificad, multiplicaos,

llenad la tierra y sojuzgadla”

(Génesis 1:28)

El mandato bíblico ha sido el argumento para mucha depredación ambiental. Quedaba santificado por el extremismo que luego ignoró -deliberadamente- posiciones más decorosas en el mismo texto: “Tomó, pues, Dios al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo labrara y lo guardase” (Génesis 2:15).

El concepto bíblico del “dominio” humano sobre la naturaleza (Génesis 1:26-28) ha tenido un impacto profundo —y controvertido— en la ecología política. Su interpretación ha evolucionado desde una justificación para la explotación ambiental hasta una llamada a la mayordomía responsable. La tala de la Amazonia ha sido justificada por evangélicos aliados al agronegocio citando al Génesis.

Totalmente obviados o mal interpretados los argumentos derivados de profesiones de fe no han sido efectivas para la gestión del medio ambiente. Y no solo hablamos del Génesis.

La Marcha al Oeste dictada por el Destino Manifiesto de los Estados Unidos desplazó y aniquiló pueblos nativos, por la caza y el sojuzgamiento de pueblos originarios enteros redujo notablemente la población de bisontes americanos[13], destruyó pastizales y todo un modo de vida armónico. Los programas soviéticos de transformación y conquista de la Naturaleza también dejaron grandes pérdidas y arruinaron ecosistemas completos.

El Gran Plan para la Trasformación de la Naturaleza indicado por Stalin en respuesta a la sequía de 1946 buscaba modificar climas con represas y forestación masiva pero desertificó regiones de Asia Central. Se obvió la afirmación de Engels en Dialéctica de la Naturaleza (pese a que como obra integrada fue publicada en la URSS en 1925): “No podemos dominar la naturaleza más que sometiéndonos a ella” en consonancia con la de Sir Francis Bacon (1561-1626): “Para dominar la naturaleza, hay que obedecerla” (Natura parendo vincitur) encapsula una paradoja fundacional en la historia ambiental.

La dialéctica marxista, más allá de un potente método de análisis, lleva a un enfoque de transformación de la relación sociedad-naturaleza, donde los ecosistemas dejen de ser objetos de explotación para ser sujetos de una evolución sinérgica consciente.

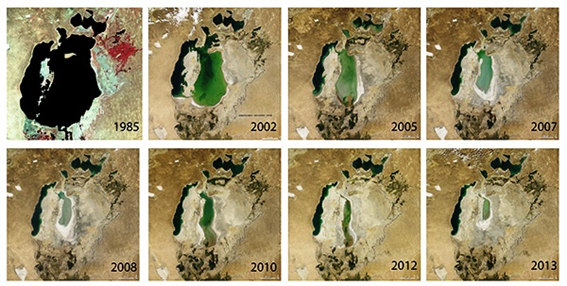

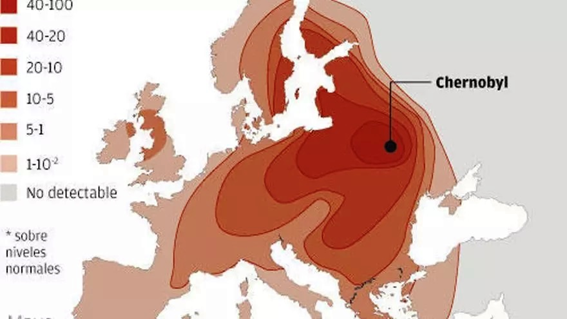

El enfoque soviético y socialista sobre el “dominio de la naturaleza” cometió errores ambientales graves, derivados de una errónea interpretación productivista, jerárquica y cortoplacista del marxismo. Nefastas consecuencias muy divulgadas han sido los desastres del Mar Aral, debido a que la desviación de los ríos Amu Darya y Syr Darya para regar monocultivos de algodón llevó a que el lago perdiera el 90 por cineto de su volumen entre 1960 y 2010. La subsecuente salinización del suelo y las tormentas tóxicas afectaron a cinco millones de personas. El mal manejo de la central nuclear de Chernóbil provocó un desastre bien conocido.

Retos futuros

La evolución del concepto de “medio ambiente” desde una visión ecológica tradicional hacia una perspectiva ecosistémica integral refleja un cambio paradigmático en la comprensión de la relación entre humanos y naturaleza. Sin embargo, el camino emprendido debe continuar desarmando las nuevas políticas mistificadoras e inadecuadas, como el colonialismo verde, y muchos proyectos “ecosistémicos” impuestos sin consultar a comunidades locales, como ocurre en muchos países de América Latina, implementados obviando los criterios de las comunidades indígenas.

La complejidad operativa que representa coordinar acciones de escala local-global es un gran reto. La gestión de las cuencas del Amazonas o del Nilo requiere la voluntad y concierto de varios países (nueve solamente, en el caso del Amazonas).

La resistencia ideológica de gobiernos, funcionarios, empresarios es una fuerza impresionantemente negativa que conspira contra todo enfoque sistémico en tanto amenaza sus intereses económicos a corto plazo. Del mismo modo es necesario avanzar sostenidamente en la conformación de una educación ambiental conciliadora con los intereses del desarrollo.

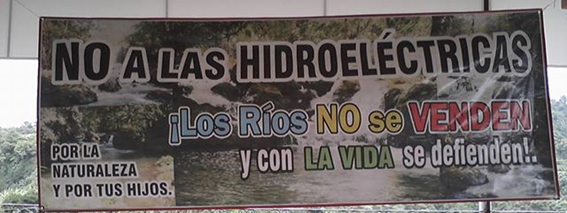

El caso del conflicto en América Latina contra las hidroeléctricas[14] o la minería es un ejemplo de negación al desarrollo como consecuencia de usurpaciones, corrupción, promesas incumplidas de gobiernos, empresarios, consultores que han burlado las necesidades y la confianza de los pueblos involucrados.

Y no menos importante, la erradicación del extremismo verde. En efecto, también hay un fuerte movimiento ecologista, a veces sumamente radical que, en suma, niega el desarrollo y evita posiciones conciliatorias.

Los casos de fundamentalismo ecologista (también llamado ecorradicalismo o deep ecology radical) representan una corriente dentro del ambientalismo que, aunque comparte con el enfoque ecosistémico la urgencia de proteger la naturaleza, se desvía en premisas filosóficas, métodos y objetivos.

Entre sus enfoques reaccionarios se encuentra la exaltación del Neomaltusianismo, culpando a la sobrepoblación pobre (no al consumo del Norte global) de la crisis ecológica, ignorando las desigualdades antagónicas y peligrosamente encierran un ecofascismo latente, recordar el atentado de 2019 en El Paso, justificado con “sobrepoblación inmigrante” y, además, se caracteriza por su elitismo, despreciando las necesidades urgentes de comunidades acusándolas de alterar paisajes aun en proyectos de bajo impacto.

Del mismo modo, una eclosión de las corrientes políticas expresadas como Partidos “Verdes” que también han acabado negando posiciones ambientalistas y aprovechando la sensibilización post Río 92 con fines puramente de hegemonismo o posicionamiento político. Ejemplo de ello son las presiones de las coaliciones con otros partidos que les han obligado a ceder posiciones para mantener gobiernos estables, como ha sido el caso en Alemania e Irlanda, o al acceder a la priorización de la transición energética sobre la protección local, como ha ocurrido con la tala de bosques para la construcción de parques eólicos en Francia.

Sin embargo, los partidos verdes han sido agentes transformadores que traducen principios ecológicos complejos en acción política y han desempeñado un papel fundamental en la promoción y aplicación del enfoque ecosistémico en la política ambiental. Su mayor aporte es insistir en que la salud humana y económica depende de ecosistemas funcionales, desafiando modelos extractivistas y promoviendo una gobernanza basada en los límites naturales del planeta.

La integración del concepto de ecosistema en la dialéctica de la naturaleza marxista, desarrollada principalmente por Engels en Dialéctica de la Naturaleza, implica entenderlo como un proceso dinámico, contradictorio e interconectado, sujeto a las leyes de la dialéctica materialista.

[1] Medio ambiente es un término redundante que viene desde la Conferencia de Estocolmo, al traducirse Environment, y perderse una coma en el documento en español que decía originalmente medio, ambiente

[2] López, C.M., M.A. Iturralde, R. Claro, L. Ruiz, G. Cabrera, L.F. Molerio León, M. Roque, A.R. Chamizo, L. García, J.L. Gerhartz, G. García, H. Pérez, A. Pino, M.M. Sentí, R. Borroto, Y. Rodríguez (2001). H.Serrano & A. Fernández [Editoras]: Introducción al conocimiento del Medio Ambiente. Universidad para Todos. Edit. Academia, Ciudad de La Habana, 31:

[3] Díaz Duque, José Antonio, Noel Bruguera Amarán, Rosa Hernández Acosta, Niurka Castillo Rocubert, Ester Fabiola Bueno Sánchez, Silvia Miriam Pell del Río y Leslie F. Molerio León (2025): Análisis de la política y la gestión ambiental en Cuba. II Simposio de Gestión Ambiental para el Desarrollo Sostenible, II Conferencia Científica de la Universidad de La Habana (SABER UH), La Habana, 23:

[4] https://www/ecominga.uqam.ca/PDF/BIBLIOGRPHIE/GUIDE_LECTURE_1/CMMAD-Informe-Comision-Brundtland-sobre-Medio-Ambiente-Desarrollo.pdf

[5] Meadows, Donella H., Dennis L. Meadows, Jorgen Randers, William W. Behrens (1972): Los límites del crecimiento. Informe al Club de Roma sobre el predicamento de la Humanidad. Fondo de Cultura Económica, México, 253:

[6] https://www.un.org/esa/sustdev/documnets/agenda21/spanish/a21_summary_spanish.pdf

[7] https://www.cbd.int/doc/legal/cbd-es.pdf

[8] https://unfccc.int.resource/docs/comnvkp/convsp.pdf

[10] La sostenibilidad débil es una visión económica que prioriza mantener el valor agregado del capital (natural+fabricado) permitiendo la sustitución entre ambos tipos de capital bajo la premisa de que el progreso tecnológico puede compensar la pérdida de recursos naturales. Es un concepto considerado útil para el análisis económico pero es fuertemente criticado por ambientalistas y economistas ambientales porque subestima los limites biofísicos del planeta y la insustituibilidad de funciones ecosistémicas vitales (sostenibilidad fuerte, en contraposición)

[11] https://docs.un.org/es/A/CONF.199/20

[12] https://research.un.org/es/docs/dev/2000-2015. , para consultas de eventos relevantes, documentos y resoluciones de Naciones Unidas

[13] De 60 millones a fines del siglo XVIII a 541 animales en 1889 como parte de la subyugación de los pueblos nativos de los Estados Unidos

[14] Molerio León, L.F. (2013): Centrales hidroeléctricas sustentables en el Trópico Húmedo y el papel de la integración multisectorial. Mapping Latino, 26 agosto 2013, 26:

http://mappinglatino.com/blog/2013/08/26/centrales-hidroelctricas-sustentables-en-el-trpico-hmedo-y-el-papel-de-la-integracin-multisectorial/