Foto tomada de: www.semana.com

En un mundo diseñado y construido en función de la capacidad de ver, cuando el sentido de la vista falla o falta por completo, la persona afectada y su familia más cercana deben comenzar un proceso de adaptación arduo, lleno de incertidumbres, angustia incluso.

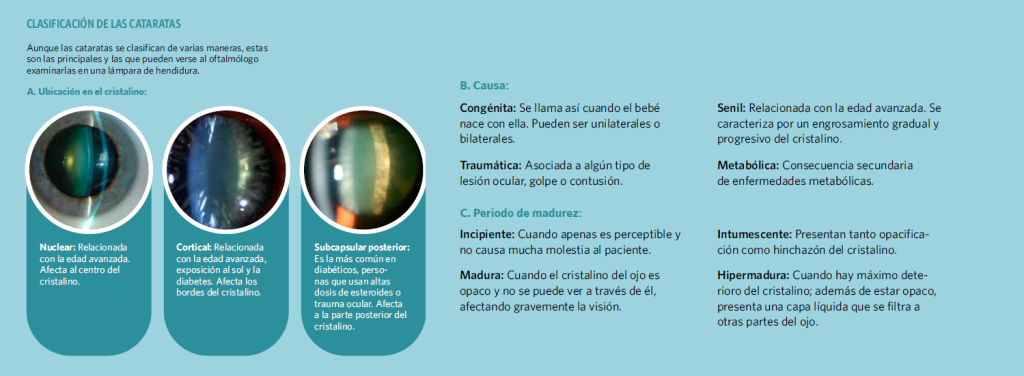

Un padecimiento que ocasiona deficiencia visual, incluso pérdida completa de visión, es la catarata, considerada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como uno de los principales motivos de ceguera en el mundo.

El Informe mundial sobre la visión, presentado en 2020 por la OMS refiere que, existen alrededor dos mil 200 millones de personas en el orbe con discapacidad visual o ceguera. De ellas, al menos, mil millones corresponden a causas que podrían haberse evitado o que aún no se han tratado, incluyendo 65,2 millones con cataratas.

El Dr. Iván Hernández López, oftalmólogo del Servicio de Catarata del Instituto Cubano de Oftalmología (ICO) Ramón Pando Ferrer, explica que “la afección consiste en la opacidad progresiva del cristalino, lente natural del ojo, normalmente translúcida, que permite a la luz proveniente de los objetos pasar a través de él, y enfocarse en la retina donde se forma la imagen a observar. Y aunque existen diferentes factores capaces de provocar la pérdida de su transparencia, la mayoría de los casos están relacionados con el proceso normal de senectud”.

De igual manera, asegura que esta afección “aporta del 41 al 68 por ciento del total de casos de ceguera, de acuerdo con los estudios epidemiológicos “Evaluación Rápida de la Ceguera Evitable (RAAB)”, que realiza la OMS para conocer la prevalencia de las enfermedades oculares, y las encuestas de Evaluación Rápida de Servicios Quirúrgicos de Catarata (RACSS, por sus siglas en inglés)”.

En Cuba, pese al trabajo realizado desde 1999 para prevenir la pérdida de visión provocada por cataratas, esta sigue siendo, según la OMS, el motivo fundamental de ceguera reversible en el país.

El oftalmólogo Iván Hernández, advierte que esto podría incrementarse por el proceso de envejecimiento de la población, y menciona que “en la Isla hay aproximadamente 60 mil ciegos, producto de varias enfermedades oftalmológicas, entre ellas la catarata que aporta 33 mil 660 pacientes.

Veo, veo

Esta enfermedad, por el daño físico y social que provoca –sobre todo a los ancianos: aislamiento, dificultad para caminar, riesgos de caídas y fracturas–, es atendida desde la antigüedad, siendo el tratamiento quirúrgico el más efectivo.

Este consiste en extraer el cristalino natural y sustituirlo por una lente intraocular artificial (LIO). “La potencia óptica de esta lente, por lo general biconvexa, debe ser determinada con el objetivo de lograr que los pacientes mejoren su visión sin la dependencia de cristales correctores”, señala un artículo publicado en 2021, en la Revista Cubana de Oftalmología.

El estudio “Inteligencia artificial (IA) y modelación numérica orientadas al mejoramiento de la visión de la población cubana”, ganador de un Premio Academia de Ciencias de Cuba (ACC), en su edición de 2023, tiene ese propósito. Si bien la cirugía de cataratas es uno de los procedimientos que mejores ventajas aporta, para garantizar un resultado óptimo es imprescindible calcular con la mayor exactitud la potencia óptica de la lente intraocular.

El Dr. Iván Hernández, uno de sus autores, comenta que la razón para comenzar la investigación, y colaborar con el Instituto Superior de Tecnologías y Ciencias Aplicadas de la Universidad de La Habana (InSTEC) en ella, “surgió a raíz de una visita que realizó un grupo de colegas del hospital a ese centro educacional, en 2012, con el propósito de buscar ayuda para investigar temas de interés oftalmológico, que por su complejidad necesitaban de expertos en física, matemática y programación”.

De estos encuentros nacieron varios proyectos, entre ellos el destinado a mejorar el cálculo de las lentes intraoculares a través de redes neuronales artificiales (RN).

El primer paso fue estudiar las características de la población a tratar, el desempeño de distintos modelos de lentes y las fórmulas con las que se calculan.

En la actualidad, según el especialista, este cómputo se hace mediante ecuaciones que consideran varias mediciones biométricas y refractivas del ojo, y que son “bastante confiables, con errores de predicción muy bajos”.

No obstante, en ojos cuyas medidas rebasan los valores promedios, “los fallos de cálculo son importantes, y llevan a un resultado refractivo por encima de lo esperado, condición que en oftalmología se conoce como sorpresas refractivas. Esto impediría al paciente alcanzar la visión deseada después de la cirugía sin la necesidad del uso de espejuelos, lo que puede resultar decepcionante”.

Tejiendo redes

En 1997, un artículo científico hacía referencia, por primera vez, al uso de una red neuronal artificial para refinar los resultados del cálculo de la LIO. Una práctica que los especialistas cubanos comienzan a contemplar en 2012, sobre todo por lo necesario que son estos cómputos en una operación de cataratas.

Pero, ¿qué son las redes neuronales artificiales y cómo funcionan? Un texto publicado por la International Business Machines (IBM), corporación especializada en áreas de automatización e inteligencia artificial, plantea que “una red neuronal es un programa o modelo de aprendizaje automático que toma decisiones de manera similar al cerebro humano, mediante el uso de procesos que imitan la forma en que las neuronas biológicas trabajan juntas para identificar fenómenos, sopesar opciones y llegar a conclusiones”.

Cada red consta de capas de nodos o neuronas artificiales: una de entrada y otra de salida, además de varias ocultas. Una vez ajustadas para obtener precisión, son herramientas poderosas en informática de inteligencia artificial, que permiten clasificar y agrupar datos a alta velocidad. De ahí su valor en procederes múltiples o áreas como la medicina.

Al respecto, el Dr. en Ciencias Físicas Alfo José Batista Leyva, profesor titular del Departamento de Física Atómica y Molecular del InSTEC, otro de los autores de la investigación Premio de la ACC, comenta que, “nos parecía que las características de la IA, como sistema para reconocer patrones dentro de una data que a simple vista no parece tener ninguno, la hacía idónea para optimizar el cálculo de la potencia”.

No obstante, aclara que hay que entender “que la red no adivina, uno le enseña. Por eso es importante tener cuidado con los datos que se seleccionan para hacer el entrenamiento, pues los sesgos que estos tengan van a ser heredados por el programa”.

El también profesor e Investigador auxiliar, Dr. Iván Hernández destaca que, “los métodos de IA no se limitan a un modelo óptico simplificado, sino que son capaces de reconocer patrones a partir de un gran número de ojos reales, con diferentes características anatómicas.

“Además, los algoritmos de IA pueden realizar predicciones más complejas utilizando relaciones no lineales entre las variables, difíciles de establecer por las fórmulas tradicionales, lo que los hace más precisos, especialmente en ojos cortos o largos. Algo importante es que, a medida que se incorporan más datos clínicos en el sistema, las predicciones se ajustan y mejoran con el tiempo”.

En cuanto a la investigación, el oftalmólogo explica que fue diseñada en dos fases. “La primera de entrenamiento y comprobación de las redes neuronales, que incluyó 15 mil 728 ojos, para igual número de pacientes, operados por un total de 18 cirujanos. Y la segunda de validación, donde se añadieron 812 ojos (similar cantidad de individuos), no analizados previamente, en esta ocasión intervenidos por un solo médico”.

Como parte de los resultados, “las redes neuronales lograron calcular las lentes intraoculares a implantar, con pequeños errores de predicción en más del 93 por ciento para los pacientes con ojos cortos, y en ojos medios y largos en más del 98 por ciento”, detalla el Dr. Iván Hernández.

“Esto demuestra una precisión del cálculo por las redes mucho mayor que las alcanzadas por las fórmulas tradicionales, con las que habitualmente se reportan hasta un 20 por ciento de casos con resultados por encima de lo planificado (sorpresas refractivas).

“Para las cirugías de cataratas esto tiene un impacto significativo en la calidad visual postoperatoria del paciente, y en su satisfacción global tras la operación, pues esta intervención quirúrgica no solo implica la eliminación del cristalino opaco, sino la corrección de errores refractivos como la miopía.

“Obtener una predicción precisa de la potencia de la LIO implantada es esencial para conseguir mejores resultados y lograr la incorporación temprana del paciente a su entorno familiar y social”.

Segunda cita

Los errores de refracción como la miopía, hipermetropía y astigmatismo también preocupan. Datos de la OMS señalan que, de los mil millones de personas con deficiencia visual sin tratar, 123,7 millones viven con estos problemas.

Por tal motivo, los investigadores decidieron que sería oportuno, desarrollar modelos computacionales y experimentales, para medir y utilizar las propiedades mecánicas de la córnea en la planificación de las cirugías refractivas.

La córnea es parte de la superficie del ojo y permite el paso de la luz desde el exterior hacia el interior de este, además protege el iris, el cristalino y otras estructuras.

Más de dos tercios de la potencia óptica del globo ocular están concentradas en esta sección. Esto hace que el cambio de sus parámetros geométricos, mediante una operación, sea la vía fundamental de corrección de los defectos refractivos, como la miopía o la hipermetropía.

Según la información recogida en la investigación, “la biomecánica computacional se ha vuelto importante en especialidades médicas como la ortopedia, la cardiología y la oftalmología. En esta última, han sido realizados algunos estudios computacionales, especialmente en la cirugía refractiva, para la estimación de parámetros elásticos y simulación de procedimientos quirúrgicos en la córnea”.

Entonces, para predecir el comportamiento corneal, indica el estudio, “sería de gran utilidad un modelo numérico capaz de simular este tejido, y que a la vez pueda ser modificado fácilmente, para adaptarlo a las características específicas de cada paciente.

“Para ello no solo es importante obtener la geometría completa de la córnea, que incluye las curvaturas anteriores y posteriores, así como el espesor (que varía desde el centro óptico hasta la periferia), también es necesario conocer las condiciones de contorno y las propiedades del material corneal”.

Por su parte, el igualmente profesor emérito de la Universidad de la Habana. Alfo Batista explica que, “en dependencia de cómo sean las propiedades mecánicas de esa membrana (formada por capas, cada una con sus características), el ojo será más o menos resistente a acciones externas.

“Entonces la idea fue crear un modelo físico y resolverlo por métodos numéricos, en softwares que existen al respecto. Esto nos permite calcular, por ejemplo, si aumenta la presión intraocular (un problema que afecta a muchas personas), cómo cambia la forma de la córnea y, por lo tanto, cómo varían las propiedades ópticas del ojo”, enfatiza.

En este sentido, el profesor Batista afirma que el modelo computacional diseñado por ellos (primero de su tipo en Cuba) para modelar matemáticamente el comportamiento de una córnea humana ante agentes extrínsecos, ha ido perfeccionándose hasta estar entre los más complejos del mundo. Y manifiesta que “el último desarrollado ya incluye el globo ocular, los músculos de soporte, las estructuras internas y es capaz de interactuar con el entorno”.

Los retos que quedan por delante no son pocos. Validar y aplicar las técnicas de cálculo de las lentes intraoculares en las cirugías de cataratas o poner en práctica lo aprendido sobre el comportamiento de la córnea, depende de completar los estudios detenidos, principalmente, por la COVID-19.

Al decir del profesor Alfo Batista del InSTEC, “el hecho de que desaparecieran las operaciones electivas, nos frenó muchísimo. Y luego han seguido siendo pocas las intervenciones quirúrgicas, así que eso nos ha detenido.

“Pero ya debemos pasar a otra etapa. Tenemos que hacer un estudio prospectivo y evaluar la potencialidad como aplicación de las redes neuronales. Usarlas para predecir qué va a ocurrir y confirmar que el sistema sirve y se puede utilizar”.

A su vez, el doctor oftalmólogo Hernández subraya que “la nueva fase prevé el alojamiento de las redes de cálculo en una página web, que facilite el acceso de los oftalmólogos a la introducción de datos de sus pacientes para el cálculo”.

Mas, para poder albergar los cientos de datos de los usuarios, expone el especialista, “necesitamos una computadora con las prestaciones precisas para funcionar como servidor, y eso depende del financiamiento”.

La gran incógnita es ¿cuándo continuarán los estudios y podremos contar en el país con una herramienta capaz de calcular, de manera más eficaz, la potencia de las lentes intraoculares a implantar?

El profesor Alfo Batista plantea que “una vez que comience a operarse a un ritmo normal, tal como se hacía antes de la COVID-19, podremos empezar a seleccionar los casos y comparar y confirmar los resultados del estudio retrospectivo”, revela.

Al menos (tomaría) un par de años, pero el camino está trazado y no es posible ya quitarle la vista de encima.