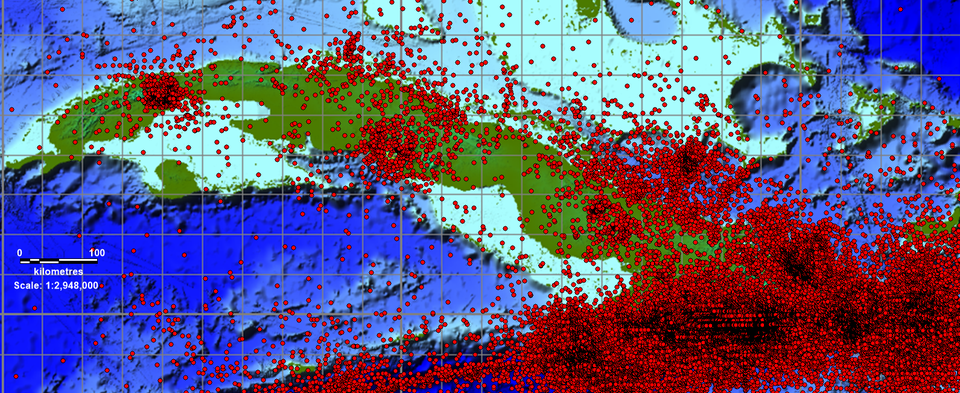

Sismicidad histórica/Imagen:CENAIS

Por Dr.C. Manuel A. Iturralde-Vinent (Academia de Ciencias de Cuba y CITMATEL) y Dr.C. Enrique D. Arango-Arias (Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas)

En este ensayo se realiza un análisis de la actividad sísmica en la República de Cuba, comparando el año 2024 con el conjunto de los eventos históricos. Se concluye que en el territorio nacional se pueden distinguir tres grandes regiones sismológicas, de acuerdo a la frecuencia y magnitud de los sismos que han sido catalogados hasta hoy. La región Occidental con menor frecuencia de eventos, la región Central con una actividad moderada, y la región Oriental con la más alta frecuencia y mayores magnitudes. Por esta razón todo el territorio nacional se considera con peligrosidad sísmica, de modo que se recomienda tomar en cuenta este factor al proyectar y renovar la infraestructura constructiva, de acuerdo a las normas existentes y el máximo registro histórico de intensidad en cada área. Precaver es el único modo de enfrentar el peligro sísmico.

Cuba puede considerarse un archipiélago sísmicamente activo, tomando en cuenta aquellos eventos cuyos focos están localizados en el territorio nacional. Sin embargo, la frecuencia y magnitud de estos eventos no es uniforme en todo el país, como ilustra el catálogo del año 2024, de acuerdo a los registros de la red de estaciones del Centro Nacional de Investigaciones Sismológica (CENAIS 2024).

Los estudios históricos permiten conocer que algunos sismos relativamente dañinos, con magnitudes entre M5 y M8, se han detectado en distintas regiones (Morales 1931; Chuy 1980; Arango-Arias e Iturralde-Vinent 2024a), aunque su peligrosidad depende no sólo de la magnitud y cercanía al foco, sino, sobre todo, de las características de la infraestructura construida (Chuy 2003), y los tipos de suelos presentes en cada lugar (Ordaz-Hernández y otros 2011; Vega-Garriga y otros 2013).

Tomando en cuenta estos criterios se han distinguido algunas ciudades que, por su historial sísmico, pueden declararse en alerta sísmica permanente (Arango-Arias e Iturralde-Vinent 2024b). Estas se han separado en tres categorías, de acuerdo al nivel de destrucción provocada por los sismos históricos, y la frecuencia con que han sido afectadas (Table 1).

| Intensidad máxima | Ciudades en alerta |

| V y VI | Varadero, Jagüey, Esmeralda y Moa |

| VII y VIII | Artemisa, Remedios, Caibarién, Manzanillo, Pilón, Bayamo, Gibara, Baracoa |

| Hasta IX | Santiago de Cuba |

Es importante destacar que algunas áreas del país pueden ser afectadas por eventos de gran magnitud (M>6), cuyos focos estén situados en otros territorios, a muchos kilómetros de distancia, como en: Bahamas, La Española, Jamaica o los fondos del Caribe cercanos a Cuba.

Esas ondas elásticas, al alcanzar las infraestructuras construidas, pueden provocar oscilaciones de los edificios altos, vibraciones de las paredes, movimiento y caída de objetos, y tsunamis. Ejemplo de ello son los terremotos ocurridos en Haití 2010, que provocó oscilaciones en algunos edificios altos de Bayamo, y el de Islas Caimán 2020, que fue perceptible en toda la extensión de la isla de Cuba.

Análisis histórico comparativo del registro sísmico de Cuba

Durante el año 2024 se han registrado 12 806 eventos en el territorio nacional, una cantidad que supera la media histórica. Este dato puede en parte reflejar la ampliación de la cobertura de la red sismológica, pero también sugiere que la cantidad de eventos puede variar con el tiempo, lo mismo que la frecuencia de eventos de gran intensidad.

Aunque hay estudios al respecto, sería conveniente profundizar en este tipo de análisis aplicando técnicas modernas de análisis de Big Data e Inteligencia Artificial, a fin de tratar de encontrar patrones y/o ritmos en la actividad histórica, sobre todo, después de establecida la red sismológica nacional. En el año 2024 también se reportaron veinte terremotos perceptibles, entre ellos: dos en Sibanicú, uno en Varadero-Santa Marta-Cárdenas; uno en Moa y en Baracoa; diez entre Santiago y Baconao, y cinco entre Pilón y Uvero, donde ocurrieron tres terremotos fuertes (M>6).

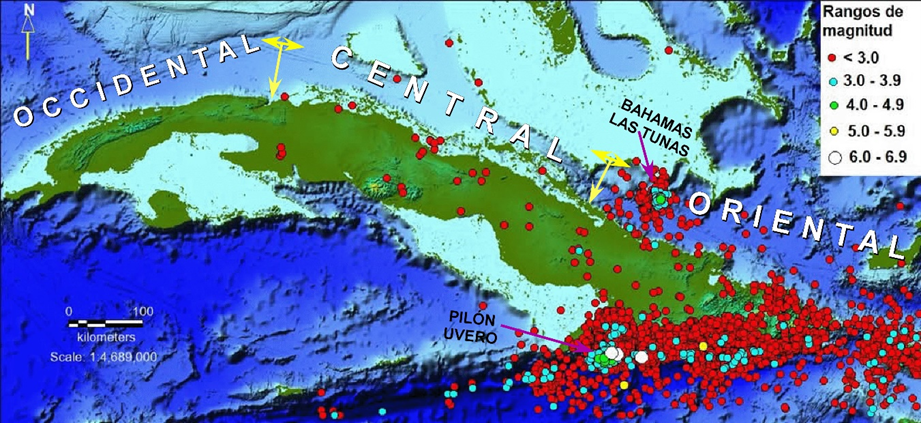

El análisis de la actividad sísmica histórica hasta 2024 inclusive, permite distinguir tentativamente, tres grandes regiones sismológicas en Cuba, a saber: Occidental (Pinar del Río, Artemisa, La Habana, Mayabeque, Matanzas e Isla de la Juventud); Central (Villa Clara, Cienfuegos, Sancti Spiritus, Ciego de Ávila y Camagüey), y Oriental (Las Tunas, Holguín, Granma, Guantánamo y Santiago de Cuba) (Figura 1).

Región Occidental

Este año y desde la segunda mitad de 2023 se ha mantenido una relativa calma sísmica, aunque no se descarta la posibilidad de que hayan ocurrido sismos sutiles, de magnitud menor de 1, los cuales quedaron fuera del rango de sensibilidad de las estaciones sismológicas actuales.

Sin embargo, en un futuro cercano, estos eventos se podrán registrar gracias a la instalación de un moderno sismómetro en Guanahacabibes, el cual permitirá conocer mejor las fuentes de la actividad sísmica en el occidente de Cuba, aunque estas magnitudes sutiles normalmente no sean peligrosas.

De acuerdo al registro histórico, en esta región han ocurrido algunos eventos perceptibles, pero solo uno en 1880 fue muy destructivo, con intensidad In.-VIII (Morales 1931; Chuy 1980; Arango-Arias e Iturralde-Vinent 2024a). Este terremoto arrasó con las instalaciones de mampostería en las ciudades de San Cristóbal y Candelaria, incluidas la iglesia, la cárcel y otras oficinas del gobierno, así como las torres de los centrales azucareros situados en las afueras de estas ciudades. En contraste, las casas de madera soportaron los mismos pulsos sísmicos sin mayores consecuencias (Hernández-Pérez y Ramírez-Pérez 2013).

Sin embargo, aunque la actividad sísmica en el occidente de Cuba haya sido menos frecuente que en el resto del país, esto no significa que este territorio esté exento de peligrosidad (Álvares y otros 1989), pues la falla Pinar se considera una fuente de sismicidad.

Región Central

La actividad sísmica en la región central, desde Villa Clara hasta Camagüey, fue moderada este año, con dos eventos perceptibles localizados en Sibanicú, con magnitudes de M2.8 y M3.1. En esta región hay una variedad de fallas sismogeneradoras, como revela el registro histórico, asociado a las cuales han ocurrido no pocos eventos perceptibles, algunos con cierto nivel de afectaciones en Remedios y Caibarien 1939 In.-VII; Jagüey 1982 In.-VII; Esmeralda 1982 In.-VII; y Varadero 2017 In.-V-VI (Morales 1931; Chuy 1980; Arango-Arias e Iturralde-Vinent 2024a).

Región Oriental

En esta región, desde Las Tunas hasta Maisí, la sismicidad durante el 2024 presentó un comportamiento coherente con los registros históricos (Morales 1931; Chuy 1980; Arango-Arias e Iturralde-Vinent 2024a). En esta región, la mayor actividad sísmica se concentra en grandes enjambres, donde en algunos cientos de kilómetros cuadrados se registran numerosos eventos, en ocasiones, durante apenas una semana (Figura 1).

Los focos de estos sismos se encuentran localizados tanto en tierra como bajo el fondo marino de la trinchera de los Caimanes–fosa de Bartlett, a lo largo y en el entorno de la falla sismo-generadora Oriente. Algunos de estos enjambres son significativos, como Imías (~1 500 eventos en octubre de 2014), Uvero (~1 650 eventos en enero de 2017), Mar Verde (~1 900 eventos en enero de 2016) y Pilón (más de 8 000 eventos desde noviembre de 2024) (Arango-Arias e Iturralde-Vinent 2024a, 2024b).

En esta parte de Cuba se han registrado los terremotos más destructivos, como los de Bayamo 1551 Intensidad In.-VIII; Manzanillo 1926 In.-VII, y Santiago de Cuba 1578, 1679, 1776, 1826, 1852, 1880, 1887, 1932 con In.-VIII a IX. En 2024, los tres terremotos más fuertes ocurrieron en Pilón-Uvero (M6.0, M 6.1, M 6.7). En la costa norte también se ha registrado una actividad sísmica sostenida, con no pocos eventos perceptibles, y algunos destructivos como los de Moa 1998 In.-VI y Baracoa 1528, 1842 In.-VIII (Morales 1931; Chuy 1980; Arango-Arias e Iturralde-Vinent 2024a). En 2024 se registraron terremotos perceptibles en Baracoa (M2.8) y Moa (M3.0).

En el extremo NW de la región oriental, desde hace unos años se destaca el enjambre sísmico situado en las Bahamas, al norte de Las Tunas, donde se mantiene una persistente actividad, hasta el momento, sin consecuencias para Cuba. A pesar de la imprecisión propia de la localización de los epicentros por estar situados fuera del territorio nacional, en el centro virtual de ese enjambre aparece un evento de magnitud M4, rodeado por varios eventos de M3.0-M3.9, y en la periferia, decenas de ellos de M<3 (Figura 1). Este curioso enjambre se ha estado monitoreado por el CENAIS, debido a que, eventualmente, pudiera convertirse en un motivo de preocupación, si la magnitud de los eventos sigue aumentando.

Ciudades en alerta sísmica

Este concepto, propuesto por Iturralde-Vinent y Arango-Arias (2020), se basa en el principio de que: “Donde ocurrieron eventos sísmicos destructivos en el pasado, es muy probable que se repitan en el futuro, a menos que la infraestructura construida se hubiese mejorado sustancialmente”. Por lo tanto, todas las poblaciones que en el pasado sufrieron daños a causa de terremotos, deben considerarse en alerta sísmica permanente, pues todavía la ciencia no puede determinar con suficiente precisión cuándo, dónde y de qué magnitud serán los futuros sismos.

En este ensayo se incluye este concepto y mapa (Figura 2) como expresión sintética de la necesidad de trabajar progresivamente en la reducción de vulnerabilidades vinculadas al peligro sísmico, como demostró la serie de eventos fuertes ocurridos en Pilón-Uvero en Noviembre 2024 (Arango-Arias e Iturralde-Vinent 2024b).

De acuerdo a la experiencia derivada de los eventos sísmicos ocurridos en Cuba, es conveniente rememorar las recomendaciones de Arango-Arias e Iturralde-Vinent (2024b) para reducir el riesgo sísmico. Estas son:

- – La reducción de vulnerabilidades debe comenzar por reforzar las escuelas, los hospitales y los edificios multifamiliares, y progresivamente, cualquier edificación que presente debilidades estructurales.

- – Toda nueva construcción debe responder a criterios sismoresistentes de acuerdo con las normas cubanas.

- – Todos los hospitales, fábricas, edificios públicos y multifamiliares situados en zonas con alta peligrosidad sísmica, deben disponer de una señalética con orientaciones a seguir en caso de que ocurra un evento sísmico.

- – La ocurrencia de sismos fuertes no tiene fechas ni temporadas previsibles, de manera que debe mantenerse un programa regular de concientización por los medios de comunicación y desarrollar ejercicios de entrenamiento para elevar la preparación de la población y los directivos, con la finalidad de promover una ética de comportamiento responsable.

Conclusiones

El análisis comparativo del catálogo de sismos durante este año 2024, respecto al registro histórico, demuestra que incluso en las áreas donde haya disminuido la actividad sísmica durante cierto lapso de tiempo, en ellas el peligro sigue latente, y es perfectamente esperable que en algún momento futuro ocurra un terremoto de igual o mayor magnitud que otro anterior. Esta afirmación se basa en el principio de que, en la naturaleza, los eventos sismológicos pueden repetirse con igual o mayor fortaleza, mientras no cambien las condiciones geodinámicas que lo determinaron.

Por esta razón resulta esencial aplicar medidas sismoresistentes a las edificaciones en toda Cuba, de acuerdo a las normas constructivas existentes y el máximo registro histórico de intensidad en cada área. Tomando en cuenta que no es posible definir el momento en que ocurrirá un evento peligroso, precaver es el único modo de enfrentar el peligro sísmico.

Referencias

- Álvarez, L., Chuy-Rodríguez, T.J., y Cotilla-Rodríguez, M.O., 1989. Seismic hazard of low seismic activity zones. The case of western Cuba. En: Proceedings of the 4th International Symposium on the Analysis of Seismicity and on Seismic Risk, Bechyne Castle, Czechoslovakia, September 4-9, pp. 517-524.

- Arango-Arias, E.D., Iturralde-Vinent, M.A., 2024a. Análisis preliminar de los sismos ocurridos en Cuba entre 1998 y 2024. Revista Juventud Técnica Digital.

- Arango-Arias, E.D., Iturralde-Vinent, M.A., 2024b. Lecciones de los terremotos del mes de noviembre de 2024 en Cuba suroriental. Cubadebate, 9 diciembre 2024,1-10.

- CENAIS, 2024. Sismicidad registrada en el área de cobertura local en el año 2024, Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas, 4 p. https://www.citma.gob.cu/2024-ano-de-mayor-cantidad-de-sismos-registrados-en-cuba/

- Chuy-Rodríguez, T.J., 1980. La actividad sísmica de Cuba basada en datos históricos. Investigaciones Sismológicas en Cuba No. 1: 5-17.

- Chuy-Rodríguez, T.J., 2003. Macroseismic of Cuba: its application in seismic hazard assessment. Minería y Geología, 19 (1-2): 43-50.

- Iturralde-Vinent, M.A. y E. Arango-Arias 2020. Ciudades de Cuba en alerta sísmica. Minería y Geología, 36(4):366-376.

- Morales, L. 1931. Los terremotos en Cuba. Revista de la Sociedad Cubana de Ingenieros, 23(5): 264-308.

- Ordaz-Hernández, A., Chuy-Rodríguez, T.J., y García Gutiérrez, J.A., 2011. Incidencia de las condiciones ingeniero geológicas en la zonación sísmica local. Caso de estudio: Pueblo de San Cristóbal. En: Memorias, Trabajos y Resúmenes. IV Convención Cubana de Ciencias de la Tierra (Geociencias’ 2011). Centro Nacional de Información Geológica, Instituto de Geología y Paleontología de Cuba, La Habana, CD-Rom.

- Hernández-Pérez, P. L. y Ramírez-Pérez, J. F. 2013: Terremotos en Cuba. Editorial Científico-Técnica, La Habana. 231 p.

- Vega-Garriga, N., Arango-Arias, E.D., Ríos-Martínez, Y., Núñez Labañino, A., Pérez Pérez, C., Nuñez-Cambra, K., Zapata-Balanqué, J.A., y Rueda Pérez, J., 2013. Valoración de la sismicidad ocurrida en los alrededores de la presa Nuevo Mundo en el municipio Moa. Anuario de la Sociedad Cubana de Geología, No. 1: 137-143.