Por Maria Alejandra Santovenia Sardón/Ilustración: Arístides Torres Díaz

Uma deja caer, en la entrada de su casa, la carretilla con los tres tanques de oxígeno. Le es casi imposible levantar los brazos para tocar el timbre. Los músculos de su espalda, donde carga su depósito, se sienten como prendidos en fuego, uno que podría iluminar los oscuros pasillos de la ciudad o incendiar las toneladas de basura acumuladas cada dos o tres pasos. El corazón le late con rapidez producto de la caminata, respira demasiado y necesita estabilizarse.

Recuerda los inicios de la contaminación del aire. Solo era una niña, pero las memorias de los comerciales de la holovisión y los programas para enseñar a respirar con lentitud y ahorrar el oxígeno permanecen vívidos en su mente. Al principio reía y se divertía con su familia, era algo nuevo, pasajero. Sin embargo, respirar se había convertido en un acto de batalla.

Su hermano pequeño abre la puerta cuando consigue tocar el timbre. Él se aleja dando saltitos y Uma, con un último esfuerzo, entra los tanques y se sienta en un sofá. Su madre sale de otra habitación. Tiene problemas para mover el lado izquierdo del cuerpo debido a un accidente por falta de oxígeno. La abuela reposa postrada en otro butacón cercano a ella. La madre observa la carretilla y frunce el ceño.

—¿Tres? —pregunta con dificultad mientras se acerca y los examina.

—Ya yo reemplacé el mío —Uma miente y cierra los ojos por unos instantes, se limita a respirar profundo.

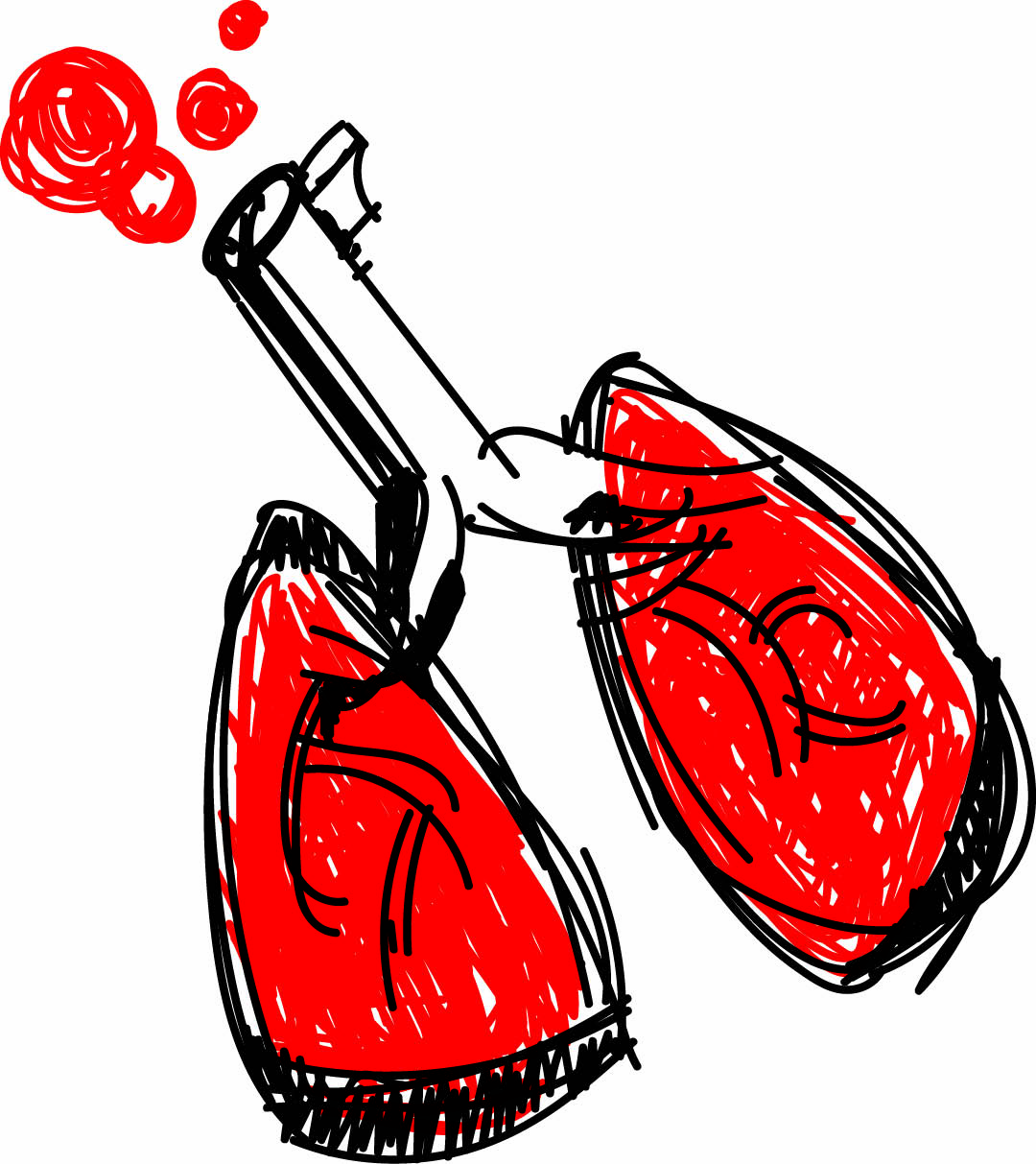

El recuerdo de la mañana la invade. Luego de estar dos días en una línea a la espera de los reemplazos de tanques, solo le han dado tres cuando deberían de haberle dado cuatro, como decía en su tarjeta de racionamiento pues la política era uno por miembro del núcleo familiar. Uma podía imaginarse el motivo: dos de las plantas de purificación del aire habían dejado de trabajar sin posibilidad de arreglo en un tiempo cercano. Ella siente su corazón oprimirse y realiza cinco inspiraciones más de lo debido, pues se siente agitada. La aguja del medidor de presión se mueve hacia la zona roja. Eso no es bueno.

Uma cambia los tanques del resto de su familia para que todos puedan sentarse a “comer”. Lo hacen desperdigados por la sala de estar, frente a la holopantalla. Su hermano toca constantemente los controles para restaurar la imagen que va y viene. Los ricos e influyentes tienen habitaciones con purificadores de aire y disfrutan de una comida real sin contaminación, mastican, saborean, pueden vivir en sus hogares sin necesidad de una máscara protectora. Los pobres no pueden darse el lujo de comer, por ello, las vitaminas y minerales necesarios para mantenerse con vida los obtienen en un suero. Uma clava las agujas.

Al ver a todos reunidos, ella no puede evitar pensar en su conversación con el empleado del mercado de oxígeno. ¿Qué pretende? ¿Qué deje morir a un miembro de mi familia? Le preguntó al recibir solo tres tanques, sin embargo, ahora se debate en elegir a quién podría sacrificar.

Tal vez la opción más fácil es su abuela, de setenta y nueve años. Cuánto tiempo más quiere vivir en esas condiciones, encadenada a un butacón, alucinada la mayor parte del tiempo, perdida en las memorias de una juventud donde aún se podía respirar.

Podría matar a su madre. Casi no se mantiene en pie, le cuesta articular palabras. Una gran parte de células de su cerebro están muertas. Así no vale la pena estar vivo, le haría un favor.

La última posibilidad es su hermano pequeño, un malgastador de oxígeno. Corre y salta todo el tiempo por más que le expliquen que quieto respira menos. Él sigue sin entender los sacrificios de Uma para mantenerlo con vida. Es un ingrato. Aprenderá a valorar el oxígeno cuando deba salir a conseguirlo, cuando sus pulmones ardan y su pecho reviente por no poder respirar.

Quizás la que merece morir es ella por pensar en la idea de sacrificarlos, de quitarles la vida. Pero, si Uma muere, quién soportaría las largas esperas, las fatigosas caminatas, quién les cambiaría los tanques.

Esa noche, el bajo nivel de oxígeno le roba el sueño. Se distrae con las estrellas asomadas por un agujero en el techo de su habitación. A veces fantasea con extraterrestres que llegan en masa y se los llevan a todos a otro planeta donde pueden respirar. O quizás son ángeles con la misión de segarlos y dejar vacía la Tierra. O quizás alucinaciones provocadas por la falta de oxígeno.

Se levanta con rapidez y el mareo la invade. Espera unos segundos antes de revisar su tarjeta de crédito. Le alcanza para comprar un repuesto en el mercado negro, pero no para los restantes sueros del mes. Uma se tira de la cama. Ya pensará en algo. Mientras esté con vida puede proveer a su familia, cumplir con su responsabilidad.

Las calles rebosan de personas. Muchos empujan los tanques. Otros, tienen el lujo de poseer carretillas eléctricas. Uma avanza con cuidado para no chocar con nadie, aunque a veces se le hace difícil. Alguien cae delante de ella, con los ojos extraviados en un lugar mejor. Se limita a rodearla, pues no es extraño presenciar varias muertes en un día. O muertes de familias enteras. Familias ya moradas, con un toque de azul. Familias como de otro planeta.

Uma nació atada a una máscara, bajo la cúpula del aire contaminado por guerras que no les pertenecían, guerras lejanas donde ya todos habían muerto y ellos vivían las consecuencias del invierno nuclear. Piensa que hubiera sido preferible morir en el acto. Piensa en la muerte más de lo que debería, la desea, añora desistir, pero recuerda su familia que la espera y depende de ella para poder respirar. Eso le da fuerzas.

Recorre las calles cercanas al mercado donde se ubican los vendedores. Localiza a un hombre, algo sucio como casi todos los habitantes de la ciudad, que se le había acercado en la mañana para ofrecerle un tanque. Un intercambio de miradas basta para aclarar las intenciones. Ambos se alejan de la zona y se adentran en las callejuelas de los alrededores. Uma no puede evitar desconfiar, pero, cuando su respiración se acelera, se convence de que muchas personas de la ciudad toman esa vía, pues es la más rápida de conseguir el oxígeno.

Las luces mortecinas de las casas la marean ligeramente. Su mundo parece ponerse al revés por momentos. Controla la respiración al máximo pues el medidor de presión de le alerta del nivel bajo en el que se encuentra el oxígeno. Da pasos inseguros y continúa su camino hasta que, de repente, ve en la lejanía unas figuras extrañas, rodeadas de un halo brillante. ¿Extraterrestres? No, los comerciantes del mercado negro. Ellos le piden realizar la transferencia del dinero. Uma cumple sus órdenes mientras recuerda su objetivo. Espera por la entrega, por un último aliento, pero nunca llega.

Unos ángeles con hoces en sus manos comienzan a golpearla. Vienen a segarme, piensa, ya todo terminó. Sin embargo, resiste de alguna forma, acostumbrada al peso de los dolores constantes. Ella grita, pero solo es golpeada con más fuerza, con intenciones de hacerla callar. Uma se queda tranquila. Ralentiza la respiración todo posible y, poco a poco, su realidad se apaga.

Abre los ojos. La careta está empañada con sangre. Se mueve con esfuerzo y siente su cuerpo rodar por una montaña de basura y caer al suelo. El tanque, casi vacío, impacta contra el concreto. Pestañea varias veces hasta distinguir la zona donde se encuentra, no muy lejos de su casa, donde la espera la familia, confiada de que Uma todo puede solucionarlo, pero Uma no cumplió sus responsabilidades, Uma falló.

Todavía no amanece. Se arrastra, clava las uñas entre la suciedad y se impulsa con los pies. El recorrido le parece eterno, pero consigue llegar a su casa. Se agarra del marco de la puerta para levantarse y todos sus huesos se recienten. Saca del bolsillo la única llave electrónica que poseen y consigue entrar.

Al ver a la abuela dormida en el sofá deja escapar un sollozo, y otro, y varios después de ese. Las lágrimas se mezclan con la sangre acumulada en la máscara. Siente que vienen más, pero la respiración comienza a acelerarse y se le nubla la vista. Uma se controla, como ha aprendido a hacer, y detiene el llanto. Avanza con toda la rapidez permitida por las piernas magulladas.

Sus dedos tiemblan mientras abre la válvula del tanque de la abuela, la abre hasta que la rosca no avanza. De ahí, repite el proceso con su madre y hermano. El flujo aumenta hasta la máxima potencia. Un tanque vaciado en un cuerpo humano en minutos. Uma no se queda a presenciar el colapso de sus pulmones, a presenciar sus muertes.

Se dirige a su habitación y se quita la máscara. Escupe sangre en el suelo y se recuesta sobre su cama, un alarido con cada movimiento. Fija la vista en las estrellas y llora, despojada de armas con las que pelear, vencida en una guerra propia. No hay nadie más al que le deba procurar la vida y eso le quita un peso de encima, uno mayor que cuatro tanques de oxígeno.

Respira profundo, como no lo ha hecho en años. Respira y se saborea del aire contaminado. Ve las estrellas moverse a lo lejos, moverse hacia abajo mientras sus pulmones arden y su pecho se revienta por no poder respirar, mientras se vuelve morada con un toque de azul, mientras se vuelve como de otro planeta.