Ilustración: Jonathan Luis González Rivero

Hace años que soy un apasionado por los libros de viajes. Esas autobiográficas expediciones de exploradores, naturalistas, frailes, artistas, escritores, tienen una única finalidad: describir. El viaje evidencia aquellas fascinaciones de otros tiempos, flora, fauna, economía, relaciones personales, paisajes, vestimentas, lenguaje, frases, hechos; siempre salpicado de anécdotas, vivencias, y hasta con algunos matices políticos. Pero el viajero, cuando es puro, se limita a contar y a describir. Su estilo es realista. Sus palabras son precisas. El libro de viajes es el más completo en el mundo editorial, en cuanto a contenido: motivo, descripciones, relatos, conflictos, dibujos, un principio, un viaje y un fin.

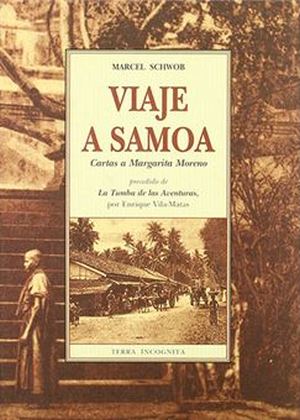

Uno comienza escribiendo diarios por inspiración, por necesidad, por falta de tiempo para dedicarlo a su poesía o a la novela o a cualquier otra forma de creación subjetiva. El diario es la forma más básica de plasmar, como literatura, un pensamiento. En el diario se vive un día tras otro. Por tanto, el primer y más básico libro de viajes que debo mencionar, no por su simpleza sino por su obviedad, es el Viaje a Samoa de Marcel Schwob. Escrito a modo de cartas a su esposa, la actriz parisina Marguerite Moreno, es el diario de un largo trayecto en barco, el Ville de la Ciotat, hacia la lejana tumba polinesia del gran Robert Louis Stevenson:

“Los pasajeros empiezan a gemir a lo largo de la travesía. A mí el cielo y el agua sobre todo, «ondeante y diversa», no pueden fatigarme. No puedo leer, y mi sola preocupación es escribir estas líneas para ti. ¡Ay de mí! Diría que jamás me he sentido mejor, a pesar de este calor húmedo y malsano, si no sintiera el dolor de estar lejos de ti, y si no tuviese las molestias que conoces, aunque no sufra por ellas”.

Su obsesión, los cielos:

“El cielo es azul turquesa pálido, luego verde como la turquesa que se muere y, justo en medio de este verdecer delicado, una nubecilla parece una mancha de aviso del Mediterráneo; es precisamente su azul. El zafiro ha dejado su marca sobre la turquesa como una estela de oro sobre la piedra de toque. Las nubes se ponen violeta oscuro; dos espejos de plata hirviendo estallan; el disco rojo del sol se sumerge en el azul oscuro y, seguidamente, la noche y los reflejos de la luna en el oleaje”.

El libro describe, tanto la melancolía de los lugares por los que pasa (mar Rojo, océano Indico, Ceilán, Australia, islas de Oceanía):

“El océano Índico es verde por la mañana, más azul al anochecer, y los vientos alisios levantan en él una marejadilla suave y continua. Hasta las dos el cielo permanece puro y limpio como nuestro cielo de Francia a las seis de la mañana. No existe la tarde. Un cielo blanco sobre una amplia franja de horizonte, con nubecillas opacas, blancas, apizarradas o rosa, estremece el aire mañanero hasta la bóveda azul celeste. El sol brilla con destellos terribles, que iluminan el mar con tonalidades de horno en alto grado de fusión. Y de repente la noche, sin crepúsculo; una franja rosácea donde las nubes oscuras se desprenden como papel negro desgarrado a capricho, y una enorme luna devorada en un tercio, que se balancea entre la batayola y el spardeck, como una inmensa lámpara china mutilada”.

“Llegada a Ceilán, el cinco de noviembre a las doce y media del mediodía. A partir de las once se ven surgir en el este, nubes azuladas, picos de brumas, masas más espesas que los vapores que se prolongan encima del horizonte. Este cielo del océano Índico, bajo el monzón del nordeste, tiene un infinito número de planos. Al oeste, unas nubes espesas son verdaderamente azules, del azul índigo que debería tener el cielo puro de Extremo Oriente. Todo el contorno del mar es una franja sombría, y, por encima de ella, divididas como vedijas de lana diversificadas, penetradas de aire azul en sus intervalos, unas nubes violetas, púrpura, lechosas, rosa de aurora, recortadas, consteladas, deshojadas. Por encima de un mar gris, amarillo, verdusco, sombrío y terriblemente plomizo bajo el calor húmedo que pesa cada vez más”.

También cuenta los diversos incidentes del movido camino en el que Schwob es acompañado por su criado chino Ting, que un día se confunde y se acuesta en la cama de su amo, lo que le hará escribir a este, no sin humor: “Mala señal”. En Djibouti degusta el café de Harrar, diez años después de que Rimbaud lo probara con desdén. Pero no es a Rimbaud a quien busca Schwob, sino a Stevenson, más concretamente su lejana tumba. Llega a Samoa con fiebre. La isla le parece fea y sus habitantes, especialmente los hermanos maristas (barbudos, sucios, estúpidos), horrorosos. Abatido por la destemplanza, cree morir. Ha hecho todo el viaje para admirar la tumba de Stevenson, pero ahora siente más próximo su ataúd que el del escocés amado, tan leído y adorado. Viaje raro, que el largo retorno sin haber llegado a la tumba aún hace más absurdo. “Lluvia suave sobre el agua muerta. Pasan algunas formas errantes a lo largo de atajos inundados”, escribe Schwob a Margarita Moreno cuando cree que está ya próximo al muelle desde el que seis meses antes partió.

Y otra vez el cielo, y el mar:

“El mar rompe en grandes masas de zafiro; el cielo, siempre azul-blanco en su estallido matinal que dura hasta la noche; las nubes bajas, en forma de espesos copos blancos, desfilan a gran velocidad, menos rápidas más arriba, insensiblemente muy arriba; parecen un cortejo blanco, malva y violeta en el horizonte. El sol se pone bajo una estrecha franja de rojo y oro; la luna es líquida y velada; el aire suave es más fresco, en este hemisferio austral, a medida que nos alejamos del Ecuador, y mañana quizá habremos cruzado los trópicos. Aquí entramos en los verdaderos mares del Sur. No sucede nada a bordo”.

Después de todo, piensa Schwob enajenado, hay viajes en los que uno no ve lo que esperaba ver y, en cambio, se da de bruces con espumas pálidas que parecen querer clarear la noche, justo al final de una vida, de mi propia vida imaginaria.

Sin embargo, no todos los viajes son tan deprimentes, ni tan poéticos. Pero el Viaje a Soma de Schwob constituye un ejemplo del deseo humano por la proeza, la búsqueda espiritual y la respuesta a la dichosa cuestión sobre el sentido de la vida. Es un viaje en el que no pasa nada extraordinario, pero que el literato utiliza para reparar en los cambios que sufre conjuntamente el binomio cielo-mar, tan separados físicamente y tan unidos en el horizonte.

Schwob nos descubre que, aunque no pase nada, hay belleza y significado a nuestro alrededor. Después de experimentar la humildad con la que Schwob describe la confluencia poética entre el infierno marino y el paraíso celestial, la vacía frase atribuida a John Lennon sonará patética y pretensiosa: “Cuando hagas algo noble y hermoso y nadie se dé cuenta, no estés triste. El amanecer es un espectáculo hermoso y sin embargo la mayor parte de la audiencia duerme todavía”.

Los primeros viajeros Homo Sapiens primero caminaron por tierra, desde el sur hasta el norte, desde el oeste hasta el este y viceversa, como Marco Polo (Libro de las Maravillas). Después se aventuraron por mar hasta los confines del mundo, en busca de lo desconocido, y así se toparon con el gigantesco continente de las Indias occidentales o con la inmensa y rara Australia. Para Yuval Noah Harari, tres fueron los viajes más importantes realizados por el hombre: el de los primeros humanos a Australia, primera vez que un humano consigue abandonar el sistema ecológico afroasiático; el viaje de Colón a América y la expedición Apolo 11.

Antes de 1492, al océano Atlántico lo llamaban el Mar Tenebroso, porque si navegaban hacia el oeste, en un momento determinado ese mar que era tan plano como la tierra se acababa y los navegantes se precipitaban hacia un vacío que nadie sabía qué era. Aunque la evidencia demuestra que fueron los vikingos quienes primero llegaron por el norte, se utiliza la llegada de Colón a las Antillas, como el inicio de una nueva era en la historia.

En 1453 los turcos habían tomado Constantinopla y se hicieron definitivamente con el control del comercio entre Oriente y Occidente. Este hecho animó al príncipe Enrique de Portugal, llamado El Navegante, a buscar una ruta marítima hacia las Indias bordeando África, algo que solo lograría Vasco de Gama en 1498, lo que hace que los comerciantes del noreste de Europa prefieran importar y exportar sus mercancías a través de Amberes y Lisboa. Desde entonces el comercio por mar se hizo más económico que el comercio por tierra, y el comercio italiano sufrió un golpe mortal.

Cuando Américo Vespucio, navegante al servicio de los Médici en España, oyó hablar de los descubrimientos de Colón, que ya en su tercera expedición (1498) había pisado tierra firme, la fiebre de los viajes también se apoderó de él e hizo su primera travesía en 1499–1500. Sus informes llegaron hasta el cosmógrafo Martin Waldseenmüller, profesor de Friburgo, que, en honor de Vespucio, propuso llamar al Nuevo Mundo América. Esta propuesta fue recogida posteriormente por el cartógrafo Gerhard Mercator, quien en su famoso Mapamundi denominó América a todo el continente. Así pues, el Nuevo Mundo fue “descubierto” por italianos, financiados y dirigidos por españoles y portugueses, y bautizado por alemanes. A partir de entonces se produjo un flujo interminable de pioneros, aventureros, misioneros, delincuentes, buscadores de oro, especuladores y fugitivos desde la Península Ibérica hacia el Nuevo Mundo.

A estas alturas ya existe el mundo tal y como lo conocemos, pero en aquellos tiempos de supersticiones, bestiarios fantásticos, guerras de religiones, contradicciones geográficas, no abundaba un espíritu humano capaz de lanzarse a mar abierto hacia un infierno espacial de aguas desconocidas.

Existe la duda sobre el lance del genovés, teniendo en cuenta que en 1513, Ahmed Muhiddin Piri, más conocido como Piri Reis -siendo reis un rango militar equivalente a un capitán naval-, un marino y cartógrafo otomano, presentó al sultán Solimán el Magnífico, un mapa que según sus propias palabras, lo había elaborado a partir de otro mapa -hoy perdido- obtenido de un prisionero castellano que había acompañado a Cristóbal Colón en sus viajes, y lo había completado con información procedente de “los antiguos reyes del mar”.

En el mapa se podían distinguir al oeste de la península Ibérica y de África grandes porciones de costa que parecían corresponder a América y a la Antártida y que no deberían haber estado allí ya que, por aquel entonces, no eran conocidas en Europa. Más adelante, en 1521, Piri Reis publicó un detallado atlas del Mar Mediterráneo que incluía un relato de las expediciones de “un astrónomo que se llamaba Kolón, que salió en busca de Antillia [una isla mítica ubicada en un lugar indeterminado del Atlántico] y la descubrió”.

El 25 de septiembre de 1513, siguiendo las instrucciones de los guías indígenas, Núñez de Balboa se encaramó a una cima y contempló por primera vez el océano Pacífico, el más extenso del planeta.

En 1521 Fernando de Magallanes, portugués al servicio de España, atravesó el estrecho situado en el extremo meridional de América al que se ha dado su nombre, y entró en el mar del Sur, al cual se ha llamado “mare pacificum”. Viajó por la costa occidental de Suramérica, después viró hacia el norte y llegó a Filipinas, donde fue muerto luchando contra los nativos. Pero uno de sus barcos continuó su viaje hacia occidente y volvió sano y salvo a España al mando de Sebastián Elcano. Así se realizó la circunnavegación del globo.

Unas pocas décadas después del descubrimiento de América, como lo llaman los eurocentristas, o encuentro de dos culturas, como preferimos decir a los del Sur, se establecieron las primeras rutas comerciales a través del Atlántico, lideradas por los españoles con el establecimiento de la Flota de Indias en 1566, un sistema de convoyes que unió regularmente sus territorios en ultramar durante más de dos siglos.

De aquellos primeros años de conquista tenemos primero el Diario de Navegación del mismísimo Colón, cosa que no conocemos del portugués Enrique El Navegante, quien no dejó evidencia escrita de si había llegado o no antes que el genovés Cristóbal a las Antillas. Después, las crónicas de Bernal Díaz del Castillo, o las peripecias de Álvar Núñez Cabeza de Vaca, explorador y conquistador español quien en 1527 participó en la expedición del gobernador Pánfilo de Narváez que recorrió las costas de Florida, Alabama, Misisipi y Luisiana. La trilogía de William Ospina (Ursúa, El país de la canela, La serpiente sin ojos) es el mejor ejemplo novelado de aquellos tiempos del que podemos disfrutar en nuestros contemporáneos días.

La era de los descubrimientos estimuló el surgimiento de la literatura utópica (Tomás Moro, Utopía, 1516; Tomás Campanella, La ciudad del Sol, 1602; Francis Bacon, La Nueva Atlántida, 1626; y hasta cierto punto Jonathan Swift, Los viajes de Gulliver, 1726), que ponía en lugares inalcanzables formas ideales de organización sociopolítica.

En 1778 el capitán James Cook llegó a Waimea Bay, en la isla de Kauai, lo que lo convirtió en el primer europeo en hacer contacto con las islas hawaianas.

El primer cuarto del siglo XIX fueron los años culminantes del expansionismo norteamericano, que no se ha detenido aún en el siglo XXI, pero fue entonces que se concibió la Nación continental. En 1825, Thomas Hart Benton, senador por Misuri, concibió a Estados Unidos como una gran potencia del Pacífico, lo que vendría a completar la obra inconclusa de Colón y a “descubrir” la ruta por el oeste a la India. Señalando hacia el oeste, decía: “Allí está el este, y allí el camino a la India”.

El expansionismo norteamericano sostenía que Europa había comenzado a decaer, que Estados Unidos debía volverle la espalda, aprovechar sus ventajas geopolíticas dominando los océanos, apoderarse del comercio de Asia y convertirse en el eje del mundo[1].

Precisamente es el Viaje al futuro del Imperio: la transformación de Norteamérica en el siglo XXI, de Robert D. Kaplan, el libro que en 2001 reafirmaba lo que se avizoraba un siglo y medio antes. Kaplan que es otro de esos viajeros que llegan a obsesionar, ha escrito además: Rendición o hambre: viajes por Etiopía, Sudán, Somalia y Eritrea; Soldados de Dios: un viaje a Afganistán con los guerrilleros islámicos; Fantasmas balcánicos: un viaje a través de la historia; Rumbo a Tartaria: un viaje por los Balcanes, Oriente Próximo y el Cáucaso; Invierno mediterráneo: un recorrido por Túnez, Sicilia, Dalmacia y Grecia; Monzón: un viaje por el futuro del Océano Índico; un trabajo periodístico que corona con el libro La venganza de la geografía: cómo los mapas condicionan el destino de las naciones.

“La ciencia”, tronaba Andrew Jackson en uno de sus mensajes al Congreso en 1830, “está penetrando constantemente en las profundidades de la naturaleza y revelando sus secretos, mientras el ingenio de las mentes libres somete los elementos al poder del hombre y determina que cada nueva conquista contribuya a su bienestar”[2].

Por esta época ya Alejandro de Humboldt había venido dos veces a la mayor de las Antillas y ya estaba escrito su Ensayo Político sobre la Isla de Cuba (1826). Antes había escrito: Vistas de las cordilleras y monumentos de los pueblos indígenas de América (1803–1804); y Cuadros de la naturaleza (1807). Más tarde, entre 1845 y 1858, intentó integrar todo el conocimiento científico de su tiempo en la más ambiciosa de las obras científicas de la época: Cosmos. Su enfoque interdisciplinario y su habilidad para comunicar la ciencia de manera accesible han hecho de sus libros una parte fundamental de la literatura científica.

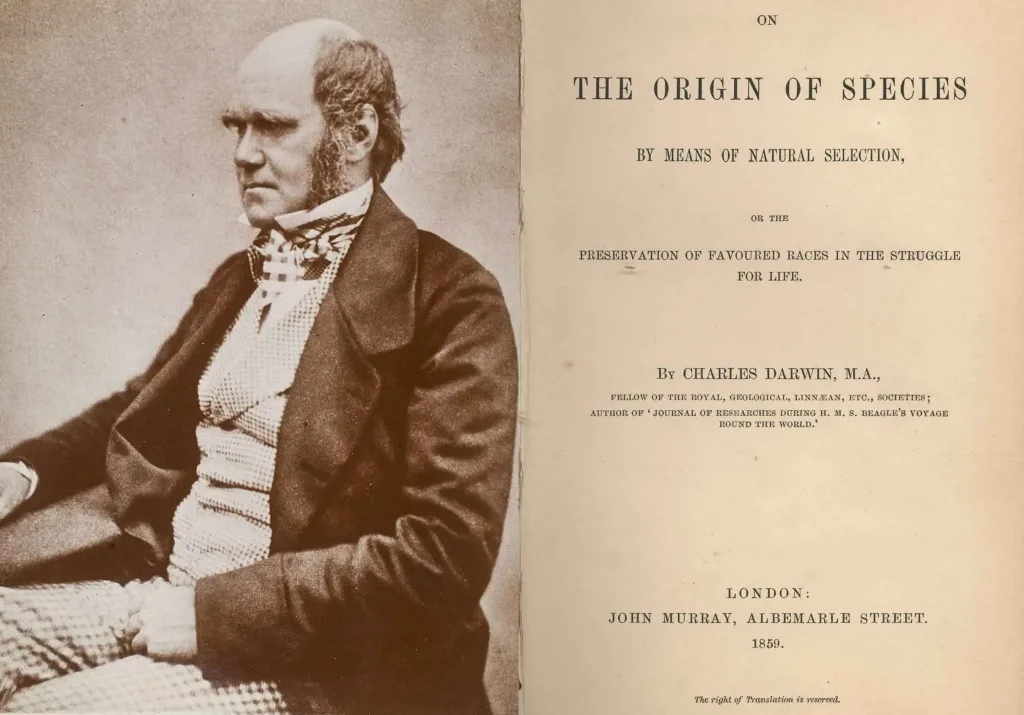

El 24 de noviembre de 1859 se publicaba la primera edición de El origen de las especies — título original en inglés: On the Origin of Species — de Charles Darwin, considerado uno de los trabajos precursores de la literatura científica y el fundamento de la teoría de la biología evolutiva, y que se logró con las investigaciones realizadas por los europeos en el todavía Nuevo Mundo.

El agotamiento de los lugares reales que podían ser objeto de exploración no significó una limitación para la imaginación de los escritores de ficción fantástica, como demostraron Julio Verne (Veinte mil leguas de viaje submarino, Viaje al centro de la Tierra, Viaje a la Luna, etcétera), Arthur Conan Doyle (El mundo perdido, 1912) o James Hilton (Horizontes perdidos, 1933).

En el siglo XX la tecnología confirma la genial intuición del Almirante Colón gracias al vuelo del Vanguard I, en 1958. Al respecto escribe Arthur C. Clarke en su libro El Hombre y el Espacio: “Durante siglos los científicos han creído que la tierra era una esfera ligeramente achatada por los polos, como una naranja. Ahora parece ser que tiene también algo de forma de pera. Un notable descubrimiento originado en el vuelo del Vanguard I en 1958 ha demostrado que la tierra es más estrecha por arriba y más ancha de caderas de lo que se había creído. Si bien las nuevas protuberancias son apenas, la diferencia es suficiente para ser significativa. La teoría de la esfera achatada presupone que la tierra era una masa algo plástica que respondía a la gravedad y la rotación adoptando una forma aplastada.

El nuevo descubrimiento significa que la tierra debe ser estructuralmente más rígida de lo que los geodésicos creían. Este descubrimiento fue efectuado por el doctor John O´Keefe después que un colega había observado pequeñas, pero inesperadas aberraciones en la trayectoria del Vanguard I.

La órbita de un satélite depende de la gravedad de la tierra. Si el satélite sigue una trayectoria irregular debe haber irregularidades en la acción de la gravedad -las cuales a su vez indican irregularidades en las masas de la tierra. O´keefe llegó a la conclusión de que el extraño curso del Vanguard I denotaba una tierra irregular- y partiendo de la ruta del satélite calculó el nuevo aspecto de la tierra, más tarde confirmado por otros satélites”[3].

Umberto Eco, en su novela histórica Baudolino (2000), recreando un relato fantástico de viajes, reflexiona sobre el concepto de exploración de tierras incógnitas en la Edad Media. La obra se sitúa en aquel contexto histórico y mítico, reflejando las ansias de descubrimiento y la curiosidad intelectual que caracterizaban a la época. Baudolino, un joven de Alessandria, se embarca en una búsqueda épica que lo lleva a través de un mundo lleno de maravillas y criaturas fantásticas, como el legendario Prester John, un rey sacerdote que supuestamente gobierna sobre un vasto reino en el Este. Esta búsqueda no solo es física, sino también simbólica, representando la búsqueda del conocimiento y la verdad en un mundo lleno de mitos y leyendas.

Baudolino es más que una simple novela de aventuras; es una meditación sobre la exploración, la verdad y la construcción de la historia. A través de su narrativa rica y compleja, Umberto Eco invita a los lectores a reflexionar sobre la naturaleza del conocimiento y la forma en que las historias dan forma a nuestra comprensión del mundo. La obra resuena con la idea de que la búsqueda de lo desconocido es una parte fundamental de la experiencia humana, un tema que sigue siendo relevante en la actualidad.

Llegados a este momento, en esta breve cronología, y sin la aspiración de contar la historia de la literatura de viajes, simplemente esbozar el panorama, concluimos que Cristóbal Colón ensanchó el mundo e impulsó al hombre hacia lo desconocido. La Revolución Industrial nos ayudó a surcar los cielos para comprobar las ensoñaciones de Schwob. Pronto alguno nos deleitará con su bitácora estelar, ya no como una novela de ciencia ficción a lo Asimov o un compendio de Crónicas marcianas como las de Bradbury.

Por ello, en su libro Homo Deus Breve historia del mañana, el historiador israelí Yuval Noah Harari, comentó: “Al igual que Colón y Magallanes navegaron más allá del horizonte para explorar nuevos mundos y tierras desconocidas, viajes en los que continentes enteros aparecieron ante sus humanos ojos, quizás un día el hombre navegue, inspirado por ese ejemplo aventurero, hacia las antípodas de la mente”[4].

Bibliografía:

Johnson, Paul: El nacimiento del mundo moderno (1991). Javier Vergara Editor, 1999.

Martín, Jos: Grandes exploradores de la historia de la humanidad (2011). Editorial BBVA, 2011.

Noah Harari, Yuval: Sapiens Breve historia de la humanidad (2011). Editorial DEBATE.

Noah Harari, Yuval: Homo Deus Breve historia del mañana (2015). Editorial DEBATE, 2016.

Núñez Jiménez, Antonio: Hacia una cultura de la naturaleza (1998). Editorial Letras Cubanas, SI-MAR S.A. 1998.

Schwob, Marcel: Viaje a Samoa (1945). Editorial FOLIO, 2004. Barcelona.

[1] Johnson, Paul: El nacimiento del mundo moderno (1991). Javier Vergara Editor, 1999. Capítulo 3: El fin del desierto. Página 298.

[2] ídem. Página 299.

[3] Núñez Jiménez, Antonio: Hacia una cultura de la naturaleza (1998). Editorial Letras Cubanas, SI-MAR S.A. 1998. Capítulo IV: La forma de la tierra. Página 121.

[4] Noah Harari, Yuval: Homo Deus Breve historia del mañana (2015). DEBATE. Tercera edición: diciembre de 2018. Capítulo 10: El océano de la conciencia. Página 391.

Buen artículo, motiva a leer todos esos libros, ha viajar y descubrir nuevos lugares 👏👏👏 Saludos 🙋♀️