Mapa de la posición del sismo del 8 de febrero de 2025. Las líneas rojas verticales reflejan la altura de las olas de tsunami conocidas históricamente.

Por Enrique D. Arango Arias, Jefe del Servicio Sismológico Nacional y Manuel A. Iturralde-Vinent, miembro de la Academia de Ciencias de Cuba y Empresa CITMATEL (2)

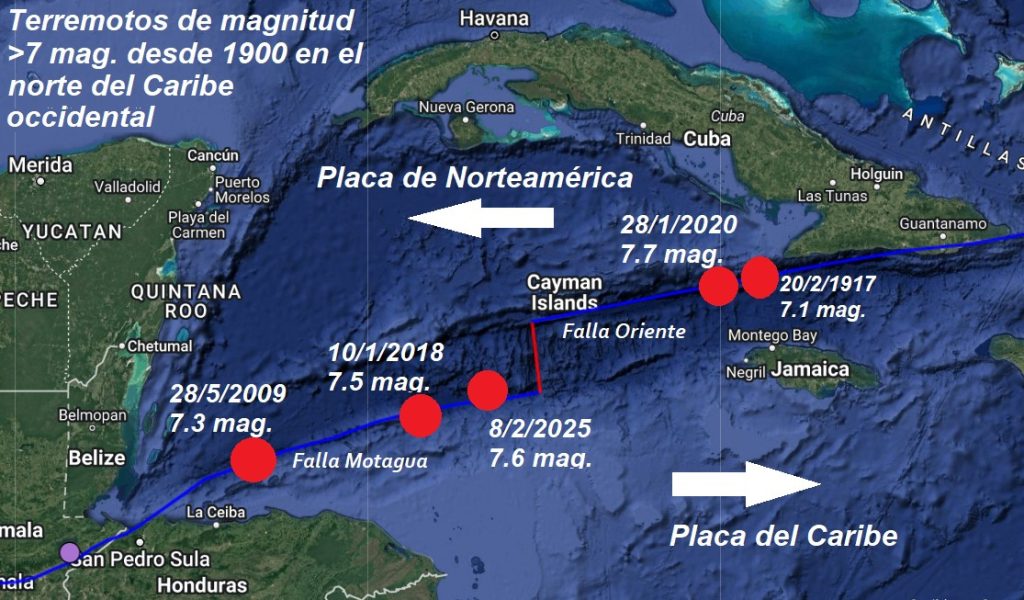

Los conocimientos que tenemos de la geodinámica regional del Caribe evidencian que un gran número de sismos ocurren en la costa sur de Cuba oriental y a lo largo de la trinchera del Caimán, asociados a las fallas de deslizamiento por el rumbo siniestras: Motagua (Islas Swan) y Oriente, que sirven de límite entre las placas de Norteamérica y Caribe. El desplazamiento de la placa Caribe ocurre hacia el Este, a una velocidad de unos ~2 cm/año, con respecto a la placa norteamericana. En este ensayo se realiza una valoración del evento del 8 de febrero pasado y las reacciones subsecuentes, a fin de obtener una experiencia positiva de valor para el futuro.

Según los reportes no ha habido afectaciones en las construcciones de George Town y otras ciudades de las Islas Caimán, pero la agencia de gestión de riesgos de estas islas instó a los residentes ubicados cerca de la costa a trasladarse tierra adentro y a terrenos más elevados, pues pudieran esperarse olas de hasta un metro de alto. Más tarde el gobierno publicó en su página de Facebook que el peligro había pasado.

Por su parte, el Centro Nacional de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos (IUGS) reportó que no había alerta de tsunami para el territorio continental de Estados Unidos, pero emitió un aviso preventivo de tsunami para Puerto Rico y las Islas Vírgenes, el cual fue cancelado poco después.

El sonido de las alarmas en la región noroeste de Puerto Rico hizo que la gente abandonara las zonas costeras y provocó un intenso tráfico, según los medios locales, aunque el gobierno de Puerto Rico publicó un comunicado donde no se recomendaba abandonar la costa, ya que estaban monitoreando el evento.

Por su parte, el gobierno dominicano también emitió una alerta de tsunami y recomendó a los residentes en la costa trasladarse a lugares a más de 20 metros sobre el nivel del mar y 2 kilómetros tierra adentro. Pero después canceló la alerta. Las autoridades hondureñas indicaron que se sintió muy fuerte, aunque sin reportes de daños, pero solicitaron a sus residentes a mantenerse alejados de las playas del Caribe.

En Cuba se emitió un boletín de sismo perceptible, donde se informó que no se habían reportado daños materiales ni afectaciones a la salud humana, aunque hubo oscilaciones perceptibles, sobre todo en edificios altos desde Pinar del Río hasta Cienfuegos. Asimismo, se indicó que no había peligro de tsunami.

No obstante, el aviso de la IUGS provocó muchas reacciones en los medios sociales de corte sensacionalista, replicadas por personas poco conocedoras de la temática, que urgían a todos a protegerse de un gran tsunami, creando así cierta alarma; sin embargo, no se molestaron en desmentirlo luego oportunamente.

Por esta razón, en Cuba los especialistas del CENAIS debieron aclarar la verdadera situación por varios medios de comunicación y redes sociales, recalcando que la probabilidad de ocurrencia de un tsunami era casi nula. En los párrafos siguientes analizaremos algunos detalles científico-técnicos vinculados al terremoto del pasado 8 de febrero, tanto para que sirvan de cultura general, como para extraer enseñanzas para el futuro.

El estudio de los sismos

Cuando ocurre un sismo los sistemas automáticos calculan su magnitud, posición, profundidad del foco y el mecanismo que lo provocó. Estos resultados a menudo son revisados por los expertos antes de publicarlos, sobre todo si se trata de un sismo de gran magnitud. Los programas de computación que realizan esos cálculos son alimentados por los registros de las estaciones sismológicas conectadas por Internet. Para este propósito existe una red mundial, y se establecen redes regionales y locales. Cuba tiene su propia red nacional conectada al centro de procesamiento en Santiago de Cuba. Este centro publica un parte sismológico diario y un boletín especial cada vez que ocurre un sismo perceptible.

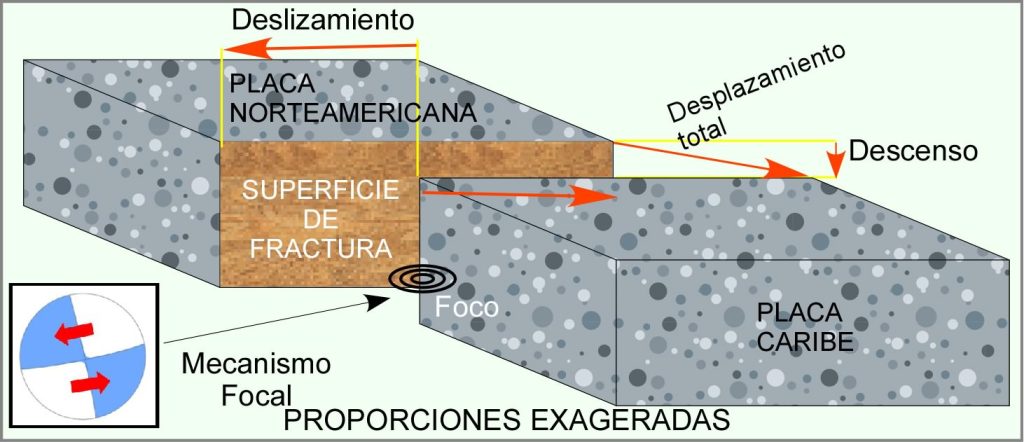

Es conocido que la magnitud de un sismo es una medida de la energía liberada por él mismo cuando la rugosidad de la superficie de falla acumula energía, que es liberada bruscamente en la profundidad al romperse en enlace entre las paredes de la fractura. En el caso que nos ocupa, por tratarse de un sismo localizado lejos de la isla de Cuba, la red de estaciones locales pudo establecer la posición y profundidad del foco, pero no tuvo la posibilidad de determinar con precisión el grado de magnitud, que el Servicio Geológico de los Estados Unidos definió como Mw 7.6, a partir de los registros de un amplio conjunto de estaciones situadas en diversas partes del mundo. Tomando en cuenta la posición del foco (hipocentro), se pudo conocer que el mismo estaba vinculado al límite de placas del Caribe (Fig. 1).

La siguiente tarea fue la determinación del mecanismo de la fuente de las ondas elásticas generadas por el terremoto. Este evento estuvo provocado por un desgarramiento de la falla “Motagua (Islas Swan)”, que está localizada a lo largo del límite meridional de la trinchera de Caimán. Aunque comúnmente los epicentros se representan como puntos en los mapas, en realidad los terremotos de este tamaño provocan un deslizamiento que abarca una parte del plano de la falla, el cual puede abarcar varios kilómetros. El desgarre sismo-generador del día ocho, según los cálculos, se originó a diez kilómetros de profundidad debajo del fondo de la trinchera de Caimán, dentro de un tramo de unos 60 kilómetros a lo largo de la fractura de deslizamiento por el rumbo, de tipo izquierda (siniestra) (Fig. 2).

Es interesante destacar que este sistema de facturas siempre está en movimiento, como sugiere la actividad sismicidad de baja energía que constantemente genera, pero en algunos tramos ocurren deformaciones locales que acumulan energía, las cuales al liberarse súbitamente desgarran el plano de deslizamiento en algún lugar y así se produce la liberación brusca de energía en forma de ondas elásticas. Otra característica que se pudo establecer es que el plano de la fractura tuvo cierta inclinación hacia el sur, lo que provocó un descenso menor del fondo de la trinchera (Fig. 2).

La historia recoge la ocurrencia de varios sismos importantes a lo largo de este límite de placas, de manera que estos no pueden ser inesperados. Diez terremotos de M>7.0 han ocurrido a menos de 250 km del epicentro del terremoto del 8 de febrero de 2025. Entre ellos se pueden mencionar el M7.5 del 10 de enero de 2018, con un mecanismo similar, el que estuvo acompañado de un pequeño tsunami (Fig. 3) que fue sentido también en edificios del occidente del país.

Afortunadamente estos terremotos no han provocado daños de consideración, a pesar de haberse sentido en las áreas pobladas, lo cual se debe a que sus focos se localizaron lejos de las islas, en el fondo del mar, a decenas y cientos de kilómetros de las áreas pobladas. Sin embargo, constituyen una posible fuente de tsunamis, peligro que se examina más adelante.

Es muy frecuente que un terremoto fuerte sea sucedido por la ocurrencia de varias réplicas, que en definitiva son eventos asociados a la zona de ruptura, por lo general de menor energía, probablemente debido a que el desgarramiento brusco en la falla afectó otras zonas de deformación cercanas, las que sucesivamente se van desgarrando y liberando su energía.

Este mismo fenómeno se puede reflejar en comarcas muy alejadas el evento principal, por eso cuando ocurre un terremoto de gran magnitud en una localidad, es frecuente que sea sucedido por otros sismos fuertes en áreas lejanas, pues, a fin de cuentas, toda la litosfera terrestre está vinculada por un complejo de fallas y placas tectónicas que conforman un sistema planetario.

Tsunamis

Un tsunami es un tren de olas que se desplaza a velocidades de 500-700km/h por la superficie del mar. Cerca del lugar de origen y en mar abierto, la amplitud de las olas es muy baja, de manera que son apenas detectables, para lo cual se han diseñado boyas especiales. Sin embargo, al llegar a las costas donde se reduce la profundidad del mar, estas olas ganan en amplitud y en algunos casos se elevan hasta más de 30 metros, y penetran varios kilómetros costa adentro a mucha menor velocidad. De hecho, son fenómenos muy peligrosos, aunque ocurren raramente.

Los tsunamis pueden originarse a consecuencia de erupciones volcánicas marinas, deslizamientos submarinos de terreno y terremotos. Los de origen volcánico pudieran formarse entre los límites del archipiélago volcánico activo de las Antillas menores. Los provocados por terremotos pueden formarse en cualquiera de los límites de fallas en el Caribe, pero los más peligrosos se vinculan a fallas llamadas de subducción, presentes en la fosa de las Antillas Menores y a lo largo de la fosa de Puerto Rico (Fig. 4). Los tsunamis ocasionados por deslizamientos son menos frecuentes y a menudo de menor peligrosidad, pero no se pueden pasar por alto.

Mediante los análisis más detallados del mecanismo de desgarre en la falla, se estableció que el desplazamiento fue >90% siniestro (izquierdo), con una pequeña caída vertical por el plano de falla inclinado 85 grados hacia el sur. Este desplazamiento podía haber generado un efecto “pistón” sobre el fondo marino, que produjera una rizadura sismogénica de la superficie marina, pero es muy probable que dicha rizadura se hubiese propagado hacia el sur. Pero no hay pruebas de que tal posibilidad se haya realizado, pues el análisis de los registros de los mareógrafos activos en el Caribe, permitió determinar que no hubo ninguna ola de tsunami después del sismo ocurrido a las 18.23 hora local.

Sin embargo, el mareógrafo de Islas Mujeres, situado a unos 610 km del epicentro, detectó una rizadura del mar con una altura de 0.11 metros sobre el nivel de la marea, en la costa de Yucatán. Sorpresivamente, algunos medios afirmaron que este evento tenía relación con el sismo de Caimán, pero esto es imposible, pues se detectó a las 18.17 hora local, es decir, antes que ocurriera el sismo. Unos buzos, trabajando al sur de la Isla de la Juventud, también reportaron una rizadura de oleaje inusual a las 09.00 hora local, mucho antes del terremoto. Es obvio que estas pequeñas rizaduras de oleaje no se pueden definir como un tsunami, ni están asociadas al terremoto de Caimán, de manera que constituyen una curiosa incógnita que los estudiosos deben analizar.

Existe una posibilidad, hasta ahora totalmente especulativa, de que dichas rizaduras hayan sido provocadas por algún deslizamiento submarino. Tal eventualidad se fundamenta en la morfología de las márgenes del Caribe, donde existen paredes bastante abruptas de cientos y miles de metros de alto, con fuertes taludes verticales; por ejemplo, a lo largo del margen este de Yucatán, el talud insular al sur de Cuba, en las paredes de la trinchera de Caimán, en el límite meridional de la cresta de Nicaragua y en la hoya de Puerto Rico. En estas condiciones, el desarrollo de un deslizamiento es perfectamente posible (Schwab y otros 1991, Watts, 2002), pues de hecho existen marcas que sugieren su ocurrencia en el pasado, tales como “anfiteatros de deslizamiento” y acumulación de bloques al pie de los taludes.

Peligro de tsunami

La ocurrencia de tsunamis, algunos bastante destructivos, se conoce en el área mesoamericana, aunque desafortunadamente, faltan registros aceptables de Cuba, lo cual ha generado distintas opiniones al respecto. En las riveras del Caribe se han reportado pérdidas materiales y humanas a causa de tsunamis, tanto en Jamaica como en Haití, República Dominicana, Puerto Rico, Islas Vírgenes y Venezuela. En la tabla adjunta solo se registran aquellos que han sido verificados (Tabla 1).

| Año | País | Muertos |

| 1571 | República Dominicana | ? |

| 1571 | Norte Haití | ? |

| 1571 | Sur La Española | ? |

| 1690 | Islas Vírgenes | ? |

| 1692 | Sur Jamaica | 2 000 |

| 1751 | Sur La Española | ? |

| 1755 | Sur Haití | ? |

| 1755 | La Española | ? |

| 1755 | La Española | ? |

| 1780 | Jamaica | 10 |

| 1842 | Norte La Española | 5 000 |

| 1853 | Venezuela | > 600 |

| 1860 | Norte Española | ? |

| 1867 | Islas Vírgenes | 23 |

| 1882 | Panamá | > 75 |

| 1883 | Islas Vírgenes | ? |

| 1887 | Sur Haití | ? |

| 1906 | Jamaica | 500 |

| 1907 | Sur Jamaica | ? |

| 1918 | Norte Puerto Rico y La Española | 140 |

| 1918 | Norte Puerto Rico | 75 |

| 1946 | Norte Puerto Rico, República Dominicana | 1790 |

| 1946 | Norte Puerto Rico, | 75 |

| 1969 | Antillas Menores | ? |

| 1976 | Golfo de Honduras | ? |

| 1985 | Antillas Menores | ? |

| 1989 | Sur Puerto Rico | ? |

| 1997 | Antillas Menores | ? |

| 2010 | República Dominicana | 7 |

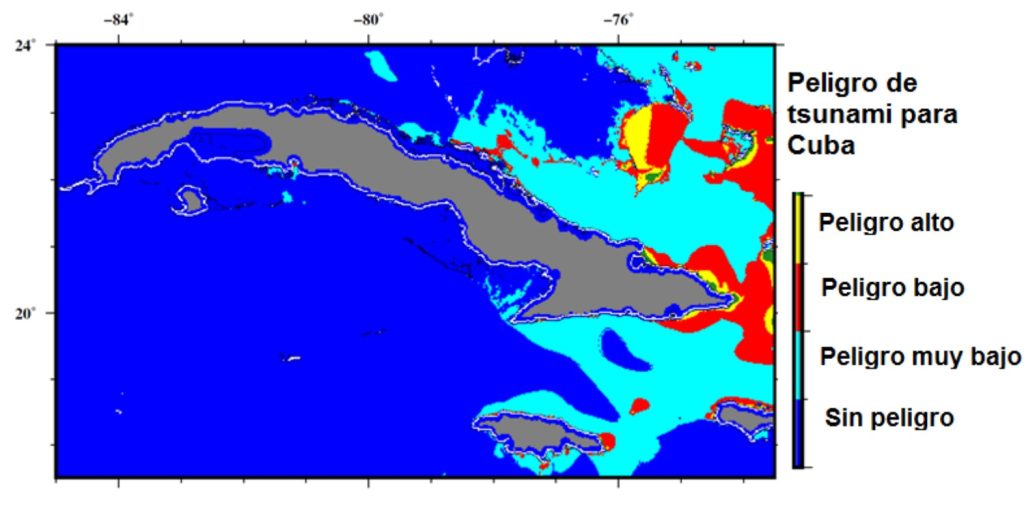

El servicio sismológico cubano ha elaborado un informe pronóstico sobre el peligro de tsunami en Cuba. Según Arango (2015), en Cuba hay tres zonas de mayor peligrosidad (Fig. 5): 1-la región del norte de La Española a Puerto Rico donde hay un sistema de fallas activas tsunamigénicas (inversas y de desplazamiento por el rumbo); 2. la región situada entre el sur de Cuba oriental, Jamaica y La Española, donde hay condiciones para la ocurrencia de grandes deslizamientos submarinos; y 3. la costa y cayos del norte de Cuba que pudiera recibir el impacto de olas de tsunamis generadas por terremotos originados en el norte del Caribe.

Peligro de oleaje extremo

El análisis previo demuestra que existe el peligro latente de impacto de olas de tsunami en las poblaciones costeras del Caribe, de modo que debe seguir prestándosele la debida atención a esta temática. Sin embargo, los tsunamis no son la única fuente de peligro en las costas, pues a estos hay que añadir las inundaciones y los eventos de oleaje extremo por otras causas.

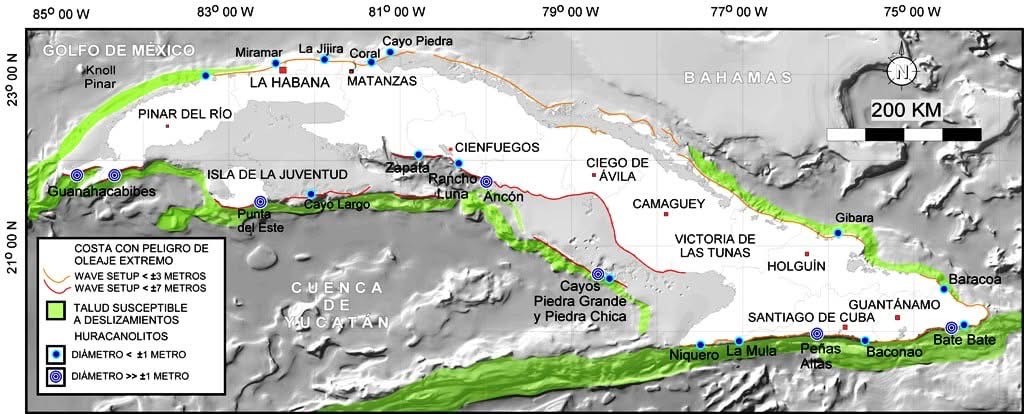

Al respecto es interesante señalar que, en las costas rocosas de las Bahamas, Cuba y otras islas del Caribe, se encuentran bloques rocosos expulsados por el mar por eventos de oleaje extremo, lo que constituye un peligro asociado a la acción del oleaje. Los bloques más grandes y abundantes se han observado en la costa sur de Cuba y en las islas al norte de Venezuela (Iturralde-Vinent 2017, Matos-Pupo y otros 2023).

Aunque la mayoría de estas pilas de bloques están relacionadas a huracanes, marea extrema y frentes fríos, no se puede excluir que algunos hayan sido arrojados por olas de tsunami en el pasado. Sobre esta base Matos-Pupo y otros (2023) consideran que se deben estudiar en mayor detalle, para distinguir los modernos de aquellos que son producto de paleohuracanes y paleotsunamis.

El mapa de la figura 6 muestra las costas con huracanolitos agrupados en dos tamaños, así como las escarpas submarinas con taludes abruptos que rodean a Cuba. En cualquier caso, independiente de su origen, la presencia de acumulaciones de bloques rocosos en las costas significa un peligro adicional para las construcciones costeras, pues su capacidad destructiva queda ilustrada por el ejemplo del hotel Barracuda en Playa Siboney, Santiago de Cuba (Pedoja y otros 2023).

Alerta temprana

La posibilidad de emitir una alerta de tsunami en Cuba está posibilitada por la estrecha colaboración con el Centro de Alerta Temprana de Tsunamis del Caribe, y gracias a la posibilidad de acceder en Internet a una serie de mareógrafos situados en distintas localidades dentro de este territorio. Hasta el momento en Cuba se ha colocado un mareógrafo de observación en tiempo real frente a la costa de Baracoa, conectado a la estación central del CENAIS. Sin embargo, la existencia de tsunamis históricos en Jamaica y la costa sur de La Española y Puerto Rico, recomienda analizar la posibilidad de colocar otro mareógrafo en algún lugar frente a la costa meridional de Cuba.

En el ejemplo de Cuba, los reportes oficiales de alerta temprana son emitidos por el CENAIS en coordinación con la Defensa Civil, quien tiene a su cargo el Sistema de Alerta de Tsunamis de la República de Cuba. Esta institución está enlazada al Centro Internacional de Alerta Temprana de Tsunami del Caribe, con base en Hawai.

Ciencia contra alarmismo

El terremoto del 8 de febrero de 2025, de magnitud Mw 7.6, ocurrió en el fondo del mar, en la trinchera de Caimán, lejos de áreas pobladas, de modo que no provocó daños materiales ni pérdidas humanas, y aunque se emitió una alerta de tsunami que generó cierta alarma, después se comprobó que no ocurrió este evento.

Esto nos conduce a reflexionar sobre la necesidad de mantener los estudios sobre estos fenómenos, reforzar el sistema de alerta temprana y recabar la responsabilidad ciudadana para evitar la difusión de noticias no comprobadas. No debe prestarse atención a los “adelantados” que, con el fin de llamar la atención, promueven con prontitud las “últimas informaciones” sobre las más variadas temáticas, siempre con una dosis de alarmismo propio de las “exagertícias” (Noticias exageradas).

Fuentes consultadas y referencias:

Arango Arias, E.D., 2015. Tsunamis. Causas y peligros para Cuba y el norte del Caribe. Memorias, Sexta Convención Cubana de Ciencias de la Tierra, Congreso de Geología, (GEO 10-02), 1-8 pp. http://www.redciencia.cu/geobiblio/paper/2015_Arango_GEO10-O2.pdf

Cotilla Rodríguez, M. O., 2011. ¿Tsunamis en Cuba? Revista Física de la Tierra 23(2011): 173-197. https://www.researchgate.net/publication/277834069_Tsunamis_en_Cuba.

Iturralde-Vinent, M.A., 2017. Huracanolitos, eventos de oleaje extremo y protección de las obras costeras. Revista Anales de la Academia de Ciencias de Cuba. 7(.2): 4-10. http://redciencia.cu/geobiblio/paper/2017_iiturralde_huracanolitos_%20Anales-ACC.pdf

Lander, J.F., Whiteside, L.S., y Lockridge, P.A., 2002. A brief history of tsunamis in the Caribbean Sea. Science of Tsunami Hazards, 20(2): 57-94.

Matos-Pupo, F., León-Brito, A., Seco-Hernández. R., Charles Peros, M. . 2023. Distribución espacial de huracanolitos en las costas de Cuba. Minería y Geología, 39(1)1-14.

Pedoja, K., Dunán Avila, P., Jara-Muñoz, J., et al., 2023. On a _210 t Caribbean coastal boulder: The huracanolito seaward of the ruins of the Bucanero resort, Juragua, Oriente, Cuba. Earth Surface Processes Landforms. 1–17. DOI: 10.1002/esp.5682

Rubio M., 1982: Ocurrencia de tsunamis en el Caribe. CENAIS. Investigaciones Sismológicas en Cuba, 2:170-180

Schwab W.C., Danforth, W.W., Scalon, K.M., Masson, D.G., 1991: A giant submarine slope failure on the northern insular slope of Puerto Rico. Marine Geology 96:237-246.

Shubert C., 1994. Tsunamis in Venezuela: Some observations on their occurrence. Journal of Coastal Research. Special Issue, 13, Coastal Hazards, 189. https://www.researchgate.net/publication/277834069_Tsunamis_en_Cuba

Watts, P., 2002. The need for underwater landslide hazards prediction. Science of Tsunami Hazards, 20(2):95-101.

Weissert, T.P., 1990: Tsunami travel time charts for the Caribbean. Science of Tsunami Hazard, 8(2):67-78.

Portal del Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas, https://cenais.cu

Portal del Servicio Geológico de los Estados Unidos. https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/map/?extent=-3.38182,-106.96289&extent=31.65338,-46.01074&baseLayer=satellite

Portal del Incorporated Research Institutions for Seismology (IRIS). https://www.iris.edu/hq/

Portal de la Red Sísmica de Puerto Rico https://redsismica.uprm.edu

Excelente publicación realizada por los Doctores Iturrealde y Arango en relación a la historia sísmica en la región activa que vivimos del Caribe y Cuba. Deseo hagan esto publico por la Radio.

Excelente publicación!