El empleo de plantas terrestres para curar o calmar dolores y enfermedades viene desde la antigüedad. Todos hemos bebido, en algún momento de nuestras vidas, cocimientos de orégano, manzanilla o tilo para aliviar los malestares de la gripe, del estómago o algún otro padecimiento.

Sin embargo, esta no es la única vegetación donde se encuentran especies con cualidades medicinales: en el mar también existen organismos con propiedades terapéuticas, con los que podrían desarrollarse fármacos o suplementos naturales.

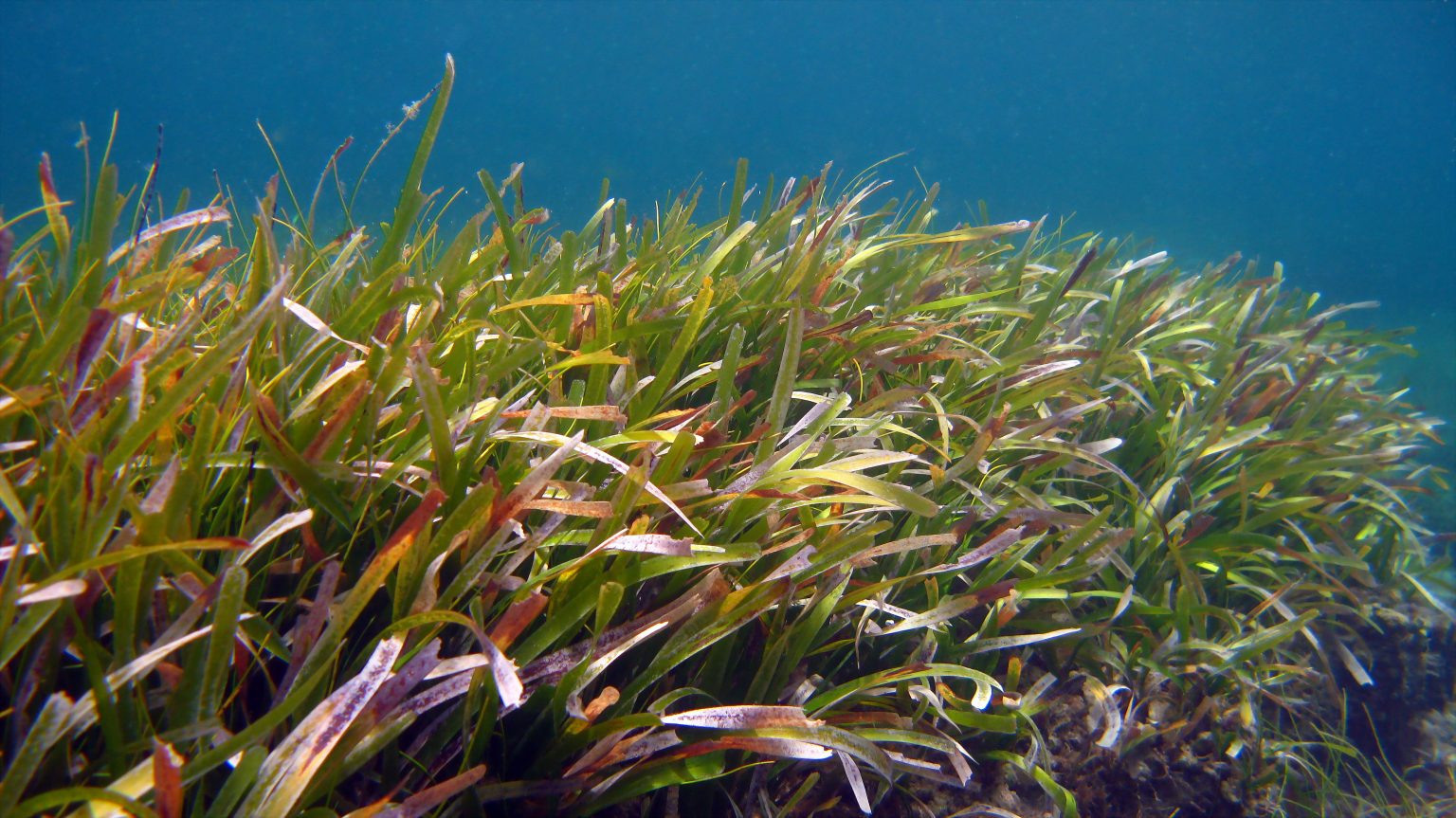

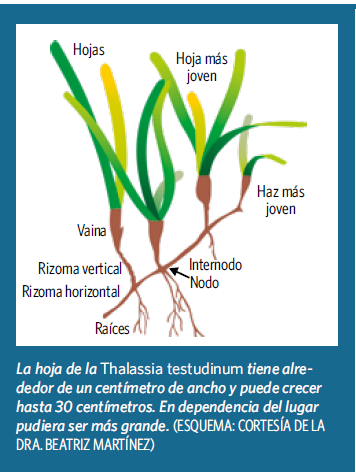

Entre estos se encuentra la Thalassia testudinum, una de las especies de pasto marino más abundantes en el mar Caribe y Cuba.

Un estudio publicado en 2012 en la Revista Cubana de Plantas Medicinales, refiere que de esta planta “se ha obtenido un extracto rico en estructuras polifenólicas con potencialidades de uso terapéutico, asociadas a la gran variedad de efectos beneficiosos que se le han descrito en los estudios realizados hasta el momento, como son sus propiedades antiinflamatorias, citoprotectoras, antioxidantes y neuroprotectoras”.

Estas características que distinguen a la Thalassia propiciaron que, en 2023, fuera aprobado un proyecto internacional (GEF/PNUD) con el objetivo de desarrollar todo el potencial de este pasto en el sector de la salud, de acuerdo con el Protocolo de Nagoya y la conservación de la biodiversidad.

Según su directora, la Dra. Idania Rodeiro Guerra, vicedirectora científica del Instituto de Ciencias del Mar (ICIMAR), “el proyecto tiene cuatro componentes que se complementan entre sí (normativo, farmacológico, conservación de la biodiversidad marina y gestión del conocimiento).

En este sentido, la máster Viana Barceló Pérez, experta en políticas de la Oficina de Regulación y Seguridad Ambiental (ORSA), del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) y una de las coordinadoras del componente normativo, manifiesta que en este proyecto “la oficina llega como autoridad nacional con la responsabilidad, entre otras cuestiones, de comenzar la implementación del Protocolo de Nagoya, del que Cuba es parte desde diciembre de 2015”.

Una de las obligaciones que establece este protocolo, asegura la especialista, “es la distribución de los beneficios (sean o no monetarios) obtenidos a partir del uso de los recursos genéticos.

“Como firmante del Convenio de Diversidad Biológica, el país ya venía trabajando estos aspectos, no obstante, la legislación utilizada era de 1996, por lo que estaba envejecida, y no era suficiente para implementar por completo el Protocolo.

“Con la actualización de la Ley 150 ‘Del Sistema de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente’ del (CITMA) y su legislación complementaria, ya puede cumplirse de manera adecuada con los compromisos internacionales contraídos.

“Específicamente en la Resolución 92 de 2023: ‘Reglamento para el control de las especies de especial significación, los recursos genéticos de la diversidad biológica y las actividades con riesgo biológico’, hay un capitulo completo dedicado a cómo sería el acceso a estos recursos y qué tipo de autorización habría que pedir para realizar cada una de las actividades”.

─ ¿Qué acciones van a hacer para implementar ese componente de tipo legal?

─ El proyecto nos permitirá redactar una serie de guías para que los usuarios sepan cómo aplicar, en el contexto cubano, el Protocolo de Nagoya, cuáles son los pasos a seguir. A la vez, como entidad reguladora, asesoraríamos al ICIMAR, en el desarrollo de estrategias para compartir los beneficios que se obtendrán con las comunidades costeras de donde se está colectando la Thalassia testudinum.

“Las circunstancias cubanas no permiten importar modelos de otros países en cuanto al uso de los recursos genéticos, pues nuestros organismos e institutos de investigaciones son estatales, y la repartición de las ganancias no sería igual, por ejemplo, a como sucedería si fueran transnacionales.

“No obstante, estos estudios se están haciendo ahora y hay que esperar a que el producto esté en una fase más avanzada, para saber realmente cuáles serían los beneficios y trazar una estrategia de distribución”.

La experta en políticas señala que otra de las acciones es crear una plataforma digital, en la que se disponga toda la información relacionada con el proyecto internacional y la implementación del Protocolo en Cuba.

Medicina con apellidos

El desarrollo de un producto farmacéutico es un tema complejo y, por lo general, pasa por diferentes fases antes de poder comercializarse. Si bien los estudios con Thalassia testudinum han arrojado resultados alentadores, en cuanto a las propiedades terapéuticas descubiertas, la Dra. Idania Rodeiro, advierte que “aun cuando se ha identificado un posible candidato a convertirse en bioproducto, con aplicaciones en la práctica clínica, todavía queda un largo camino por recorrer.

Si te interesó el artículo y quieres continuar leyendo puedes acceder a él desde nuestra revista, disponible para compra a través del link:

https://casaeditoraabril.enzona.net/jt/8230-juventud-tecnica-436.html